弁護士の年収はいくらなのか、平均年収や中央値などを、年齢や事務所規模、勤務形態で比較した現実的な金額をご紹介します。

弁護士は一般企業の会社員に比べるとかなり良いというイメージを持つかもしれませんが、入所する法律事務所の規模や、これまでの経験によって、年収は大きく異なります。

本記事では、弁護士の年収を比較表にまとめ、どうすれば年収を上げることができるのか、詳しく解説します。

弁護士の求人の中で年収が高い事務所・企業のランキングなど、具体的な年収が知りたい方は、転職支援サービスに登録してアドバイザーに聞いてみてください。

目次

弁護士の年収総まとめ|平均年収・中央値・年齢別などで比較

今回の調査で判明した弁護士の年収は、下記のようになっています。

日弁連の調査によると、弁護士の平均年収は2,558万円、中央値は1,437万円となっております。法務従事者の年収でみると、971万円となっており、職種や経験年数、規模等により年収に差があることが分かります。

以下で詳細に解説します。

| 比較項目 | 金額 | |

|---|---|---|

| 弁護士の年収(日本弁護士連合会調査) | 平均年収 | 2,082万円 |

| 中央値 | 1,500万円 | |

| 弁護士の所得(日本弁護士連合会調査) | 平均所得 | 1,022万円 |

| 中央値 | 800万円 | |

| 法務従事者の年収 (令和4年賃金構造基本統計調査、弁護士を含む法務系職種) |

平均年収 | 1121.7万円 |

| 経験年数5年未満(20代後半~30代中心) | 平均年収 | 735万円 |

| 経験年数25年以上30年未満(50代中心) | 平均年収 | 4,699万円 |

| 企業規模10~99人 | 平均年収 | 765万円 |

| 企業規模100~999人 | 平均年収 | 648万円 |

| 企業規模1,000人以上 | 平均年収 | 770万円 |

| 独立・開業弁護士 | 年収 | 300万円~数億円 |

| アソシエイト弁護士 | 平均年収 | 700万円 |

| パートナー弁護士 | 平均年収 | 1,000万円~ |

| 企業内弁護士 | 平均年収 | 750~1,000万円 |

| 男性弁護士 | 平均年収 | 1,595万円 |

| 女性弁護士 | 平均年収 | 733万円 |

| 東京都の法務従事者 | 平均年収 | 1172.2万円 |

| 大阪府の法務従事者 | 平均年収 | 1720万円 |

| 福岡県の法務従事者 | 平均年収 | 899.8万円 |

| 神奈川県の法務従事者 | 平均年収 | 849.8万円 |

参考:弁護士実態調査に基づく近年の弁護士実情|日本弁護士連合会

賃金構造基本統計調査における弁護士の平均年収は997万円

よく弁護士の年収を提示する上で参考にされる、厚生労働省の『令和5年賃金構造基本統計調査』というものがあります。この調査によると、法務従事者(裁判官、検察官、弁護士、弁理士、司法書士、その他の法務従事者含む)は、経験年数5年目前後の年収で997万円(企業規模計10人以上)となっています。

| 想定年収 | 年齢 | 勤続年数 | 所定内実労働時間数 | 超過実労働時間数 | きまって支給する現金給与額 | 年間賞与その他特別給与額 | |

| 法務従事者 | 万円 | 歳 | 年 | 時間 | 時間 | 千円 | 千円 |

| 男女計 | 997 | 49.9 | 5.3 | 155 | 1 | 684.2 | 1760.3 |

| 男 | 1,030.8 | 50.5 | 5.6 | 156 | 1 | 709.8 | 1791.3 |

| 女 | 862.1 | 47.3 | 3.9 | 152 | 2 | 582.1 | 1636.1 |

一般的な会社員と比べると十分に高い年収の弁護士ですが、やはり業務や専門性の高さからすると、それが妥当かどうかは疑問を持てるところです。平均年収よりも低いという方は、転職や独立により年収を上げていけるチャンスは十分にあるでしょう。

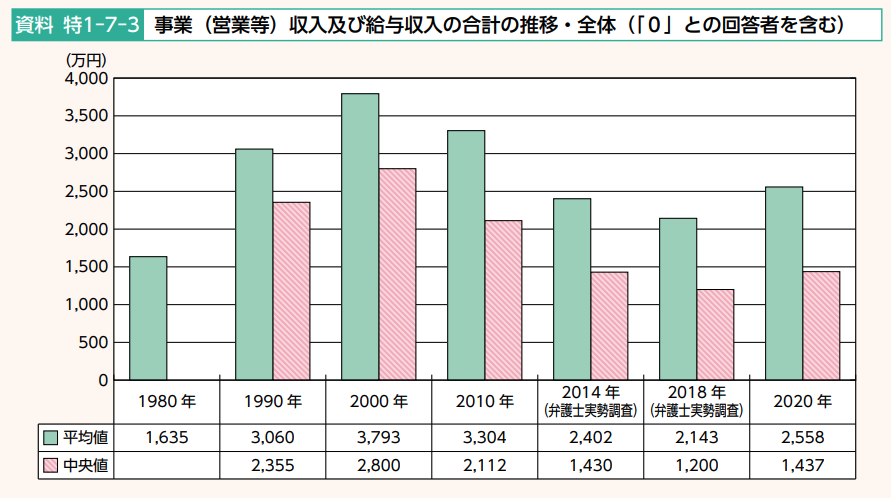

日弁連の調査に基づく弁護士の平均年収は2,558万円

弁護士の平均年収は2,558万円という調査結果になっています。これは、確定申告書に基づく事業(営業等)収入と給与収入の合計値です。

日本弁護士連合会では「弁護士業務の経済的基盤に関する実態調査」というアンケートを1980年以来10年ごとに実施しており、この中で弁護士の年収や収入についても調査しています。調査結果は『近年の弁護士の活動実態について』にまとめられています。

| 年 | 1980 年 | 1990 年 | 2000 年 | 2010 年 | 2014 年 | 2018 年 | 2020 年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均年収(万円) | 1,635 | 3,060 | 3,793 | 3,304 | 2,402 | 2,143 | 2,558 |

なお、2020年調査では雑収入は含まれていない一方で、2010年調査では雑収入を含んだ収入であり、雑収入の平均値・中央値は102万円・0円だった。

ちなみに、上記の結果では『確定申告していない給与収入者』の数字は反映されていませんので、確定申告をしていない弁護士、独立開業されている弁護士も入れると、下記のようになります。

| 修習期 | 平均年収(万円) |

|---|---|

| 全体(N=1,989) | 2,462.6 |

| 1~9期 | 901.4 |

| 10~14期 | 1,446,8 |

| 15~19期 | 2,274.3 |

| 20~24期 | 2,658.7 |

| 25~29期 | 6,475.8 |

| 30~34期 | 3,636.4 |

| 35~39期 | 5,555.4 |

| 40~44期 | 5,756.1 |

| 45~49期 | 3,931.7 |

| 50~54期 | 3,666.0 |

| 55~59期 | 3,134.1 |

| 60~64期 | 1,886.1 |

| 65~69期 | 1,093.9 |

| 70期~ | 768.5 |

弁護士の働き方は少々特殊で、法律事務所に勤務していても実質的には個人事業主であることが多いため、取り扱う事件の金額によって、1案件あたりの『成功報酬金』も違ってきます。

もし個人の弁護士で「案件を大量に受注した場合は年収にダイレクトに反映されます」ので、年収が1,000万円を超える可能性は十分にあるでしょう。

ただ、お気づきかもしれませんが、日本弁護士連合会に登録している弁護士に対して行われた本調査は、経営者弁護士・勤務弁護士・企業内弁護士などが対象のため、さまざまな働き方の弁護士の年収が入り混ざっています。

弁護士の年収中央値は1,437万円

弁護士の年収の中央値は1,437万円、現実的な平均年収は2,558万円となっています。

| 年 | 2000年 | 2006年 | 2008年 | 2010年※ | 2014年 | 2018年 | 2020年 |

| 年収中央値(万円) | 2,800 | 2,400 | 2,200 | 2,112 | 1,430 | 1,200 | 1,437 |

※2010年の調査には、弁護士活動以外の収入も含まれています。

中央値とは、回答を大きさの順に並べた時に全体の中央にくる値のことです。平均値は一部の高所得者が数値を引き上げてしまうことがあるので、中央値で見た方が実態に即しているといわれています。

記事の後半で、事務所規模・勤務形態・年齢など、年収の差を引き起こす様々な要素についてご説明します。

弁護士の平均所得1106万円・中央値700万円

弁護士の平均所得は1,106万円、中央値は700万円という調査結果になっています。

収入とは「全体の売上金額」のことで、所得とは「必要経費を収入から引いた金額」を指します。

| 年 | 2006年 | 2008年 | 2010年(※) | 2014年 | 2018年 | 2020年 |

| 平均所得(万円) | 1,748 | 1,667 | 1,471 | 907 | 959 | 1,106.4 |

| 中央値(万円) | 1,200 | 1,100 | 959 | 600 | 650 | 700.0 |

※2010年の調査には、弁護士活動以外の収入も含まれています。

弁護士の年収比較|経験年数(年齢)・弁護士事務所規模・勤務形態・役職・男女別

ここまでは、弁護士全体の平均年収や推移などについてお伝えしました。ここからは、経験年数(年齢)・弁護士事務所規模・勤務形態などによる弁護士の年収の違いについて、項目ごとにご説明していきます。

経験年数(年齢)による弁護士の年収の違い

経験年数で見ると、経験年数5年未満(20代後半~30代中心)の弁護士の平均収入が735万円、収入中央値は600万円でした。これだけで見ると上場企業勤務の会社員と収入の差はあまりないように感じます。

| 年 | 2006年 | 2008年 | 2014年 | 2018年 ※66~70期 |

2020年 ※70期~ |

|---|---|---|---|---|---|

| 平均収入 | 1,613 | 1,222 | 796 | 735 | 768.5 |

| 中央値 | 970 | 850 | 675 | 600 | 660 |

弁護士の年収は、経験年数が上がるほど増えていく傾向です。弁護士経験年数が25年以上30年未満(50代中心)の弁護士の平均収入が4,699万円、収入中央値3,000万円と、経験年数別の年収の中で一番高くなりました。

| 経験年数 | 平均収入 | 平均所得 |

|---|---|---|

| 5年未満 | 735万円 | 470万円 |

| 5~10年 | 1,550万円 | 792万円 |

| 10~15年 | 2,237万円 | 1,078万円 |

| 15~20年 | 2,962万円 | 1,334万円 |

| 20~25年 | 3,469万円 | 1,334万円 |

| 25~30年 | 4,699万円 | 1,601万円 |

| 30~35年 | 3,884万円 | 1,604万円 |

| 35年以上 | 3,312万円 | 1,321万円 |

| 収入 | 所得 | ||||||||||

| 2006年 | 2008年 | 2014年 | 2018年 | 2006年 | 2008年 | 2014年 | 2018年 | ||||

| 20年以上 25年未満 |

平均値 | 5,340 | 5,066 | 4,101 | 46-50期 | 3,469 | 2,334 | 2,497 | 1,342 | 46-50期 | 1,307 |

| 中央値 | 3,840 | 4,000 | 2,697 | 2,760 | 1,800 | 1,995 | 840 | 1,006 | |||

| 回答数 | 396件 | 351件 | 160件 | 105件 | 396件 | 350件 | 159件 | 102件 | |||

| 25年以上 30年未満 |

平均値 | 5,627 | 4,991 | 4,290 | 41-45期 | 4,699 | 2,525 | 2,218 | 1,460 | 41-45期 | 1,601 |

| 中央値 | 3,872 | 3,937 | 3,000 | 3,000 | 1,600 | 1,800 | 1,000 | 1,100 | |||

| 回答数 | 388件 | 340件 | 187件 | 99件 | 391件 | 341件 | 185件 | 94件 | |||

25年以上30年未満(50代後半~60代中心)の平均所得は1,601万円、所得の中央値は1,100万円です。それ以上の経験年齢で見ると減少傾向にあるので、年齢や体力を考えて経験年数30年位をピークに活動を控えめにしている可能性もあるでしょう。

弁護士の初任給は550万円程度

弁護士の年収を調べているということは、これから弁護士になろうとしている方も多いと思います。

弁護士の初任給は、収入550万円程度とお考えいただければ良いかと思います。

もちろん、この初任給の高さは他の職業を大きく上回る金額になりますが、司法試験に合格して弁護士になれるまでの勉強の期間、難易度、費用などを考えると、険しい道のりであることには違いありません。

事務所(企業)規模による弁護士の年収の違い

賃金構造基本統計調査によると、法律事務所・企業規模別の弁護士の年収は事務所規模に関係ないように見えますが、年間賞与等では事務所規模が大きくなるにつれて上昇していることが分かります。

| 企業規模 | 現金給与額【千円】 | 年間賞与等【千円】 | 年収換算【千円】 |

|---|---|---|---|

| 10~99人 | 539.4 | 1174.5 | 7647.3 |

| 100~999人 | 428.1 | 1339.5 | 6476.7 |

| 1,000人以上 | 482.9 | 1903.2 | 7698.0 |

弁護士法人となると大規模事務所の方が年収も高い傾向

一方、弁護士法人だけに絞ると、大手弁護士事務所の方が待遇も良くて年収が高い傾向にあります。たとえば、『五大(四大)法律事務所』では入社時に年収1,000万円、パートナー弁護士になれば数千万円〜数億円になることもあるようです。

しかし、中堅事務所や小規模・個人の法律事務所の場合は入社時の年収が300万円〜500万円で、最高でも1,000万円台ということもあります。このように所属する法律事務所によっても、年収格差が開くことが考えられます。

独立・開業弁護士と勤務弁護士の弁護士年収の違い

独立開業して働く弁護士の年収は、その弁護士の手がける案件の数や規模などにより大きく異なります。そのため、年収300万円程度の場合もあれば年収数億円となることもあります。

開業弁護士が稼げるかどうかは、本人の努力やマーケティングの上手さなどに依存するようです。

勤務弁護士の年収は、前述のような事務所規模やエリアで大きく変動します。

また、勤務弁護士の場合は個人事件の受任で年収をアップさせているケースが多く見られます。個人受任の仕組みや収入を上げるポイントは、後ほど解説します。

東京の大手弁護士事務所の年収

東京の大手事務所の弁護士年収は、中堅以下の事務所や地方事務所と比較して非常に高額です。入所後すぐに年収1,000万円を超えることが多く、パートナー弁護士は年収3,000万円以上と言われています。

東京の中堅以下の弁護士事務所の年収

東京の中堅以下の事務所の場合は、年収に大きな差が出てきます。入所時で700~800万円程度提示できる事務所もあれば、300万円程度で求人を出す事務所もあります。

東京以外の主要都市の弁護士事務所の年収

大阪や福岡など、東京以外の主要都市では事務所規模や専門分野によって弁護士の年収が変化します。大手や渉外事務所などは比較的年収が上がります。入所時は年収500~700万円規模の場合が多いと思われますが、場合によっては300万円程度を提示する事務所もあります。

アソシエイト・パートナー弁護士の年収

弁護士と言っても、様々な働き方や所属先がありますね。特に弁護士であれば、経験を積んで独立する方も多い業界ですので、独立後の年収も含めた弁護士の働き方による年収の違いについてもご紹介します。

アソシエイト弁護士の平均年収は700万円前後

アソシエイト弁護士は、「アソシエーション(部下の立場)」を主として働く弁護士となり、アソシエイトで弁護士平均年収の700万円程度になるものとお考えください。

アソシエイトの強みは「何らかの債務・過失を負った場合でもその責任を一任されない」という点にあり、まずはアソシエイトとして経験を積んでいく弁護士が多いでしょう。

パートナー弁護士の平均年収は1,000万円以上

パートナー弁護士の年収の目安は、1,000万円以上です。

パートナー弁護士はコンサルティングにも直接関わるほどの高位にある弁護士で、所長と一緒に働いたり、法曹関連企業からきたスペシャリストとして優遇される顧問弁護士などの類に含まれます。

経験年数が長い弁護士が上がるポジションのため、年収は上がりますが、その分責任や弁護士業務以外の経営スキルの必要性が高くなってきます。独立や大手への転職の前段階として、パートナーを目指されても良いでしょう。

企業内弁護士(インハウスローヤー)の平均年収

企業内弁護士(インハウスローヤー)の年収は、750万円〜1,000万円未満が26.4%と最多です。

| 年収 | 人数 | 割合 |

|---|---|---|

| 250万円未満 | 0 | 0.0% |

| 250~500万円未満 | 3 | 1.1% |

| 500~750万円未満 | 48 | 18.1% |

| 750~1,000万円未満 | 70 | 26.4% |

| 1,000~1,250万円未満 | 64 | 24.2% |

| 1,250~1,500万円未満 | 29 | 10.9% |

| 1,500~2,000万円未満 | 23 | 8.7% |

| 2,000~3,000万円未満 | 17 | 6.4% |

| 3,000~5,000万円未満 | 8 | 3.0% |

| 5,000万円以上 | 3 | 1.1% |

参照:企業内弁護士に関するアンケート集計結果(2022年)|日本組織内弁護士協会

法律事務所勤務の弁護士に比べると、収入はやや劣ることが分かりました。

企業内弁護士は法律事務所勤務に比較して勤務時間が短い傾向にあり、ワークライフバランスが充実しやすいといわれています。そのため、収入が少なくても働きやすさを重視して、あえて企業内弁護士を選ぶ人もいるようです。

年収1,000万円〜1,250万円未満の24.2%が、2番目に多い年収帯です。

年収1,000万円超を合わせると40%以上になり、一般企業の社員としてはとても良い待遇で働いている方もいます。

専門性や経験を評価されて、役員になったりすると法律事務所勤務の弁護士以上の年収を得ることもできる場合があるようです。

独立・開業弁護士の年収

独立開業して働く弁護士の年収は、その弁護士の手がける案件数や地方などにより大きく異なります。そのため、年収300万円程度の場合もあれば年収数億円となることもあります。

勤務弁護士に比べて自由度は増しますが、その分稼げるかどうかは本人の努力やマーケティングの上手さなどに依存するようです。

男性・女性弁護士の年収の違い

弁護士全体の平均年収は1,256万円、男性弁護士の平均年収は1,595万円、女性弁護士の平均年収は733万円という厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査」(※)の調査結果になっています。(※平成30年より後は、「法務従事者」というくくりで調査されており、弁護士以外のデータも含まれるため、平成30年の調査結果を参照しております。)

独立して法律事務所を経営している人の年収は含まれていないので、それらを合わせると変動することも予想できますが、男女の年収差はかなり大きく開くということがわかります。

エリア別の弁護士の年収の違い

弁護士の年収は、地域によって大きく異なることが特徴です。

例えば、東京や大阪といった大都市圏では、弁護士が扱う案件の数や内容が豊富で、高額な報酬が得られる案件も多いため、年収が高くなる傾向があります。特に、企業法務や大規模な訴訟案件を扱うことが多いこれらの地域では、弁護士の需要が高く、それが収入の向上につながっています。

一方で、地方都市や過疎地域では、案件の数が限られていることや、依頼者の予算が低めであることが多く、弁護士の年収が比較的低くなることが多いです。これらの地域では、依頼内容も日常的な法律相談や小規模な紛争解決が中心となり、都市部のような高額な案件が少ないため、全体的に年収が低く抑えられる傾向があります。

実際の法務従事者に対する調査結果ですが、東京都の平均年収は1,067万円、大阪府の平均年収は789万円と主要都市間でも大きな差があります。

| 都道府県 | 現金給与額【千円】 | 年間賞与等【千円】 | 年収換算【千円】 |

|---|---|---|---|

| 東京都 | 720.0 | 2,059.0 | 10,669.0 |

| 大阪府 | 516.8 | 1,686.2 | 7,887.8 |

| 福岡県 | 500.0 | 0.0 | 6,000.0 |

| 北海道 | 323.3 | 1919.7 | 5,799.3 |

平均でみると地方事務所は年収が下がる傾向にありますが、個人事件を多く取り扱う地方個人事務所では、収入は多くなくても所得が高いケースがあります。

このように、弁護士の年収は、勤務する地域によって大きく変動します。大都市圏では高収入を期待できる一方で、地方では収入が限られる可能性があるため、弁護士としてのキャリア設計には、勤務地の選定が重要な要素です。

弁護士の年収は二極化・減少傾向にある

弁護士資格を取るために何年も勉強をしてきて苦労して取得した結果と考えると、「思ったより少ない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

弁護士でも年収に開きがある背景

弁護士の合格者数は、2006年の新司法試験制度導入後から大きく人数を増やしました。弁護士は定年がないため、高齢化の進む日本では現役で働く弁護士が増えていくことになります。

しかし、人口減から訴訟数が増えたわけではないので、弁護士によるパイの奪い合いになっているようです。業界トップの法律事務所では、入所したばかりのアソシエイトが年収1,000万円を得ることができ、10年働けば年収5,000万円の年収、パートナーになれば年収数億円になる人もいるようです。

一方、地方や小規模の法律事務所では、パートナー弁護士になっても案件を取れないと年収数百万円~一千万円程度ということもあり、弁護士年収の二極化が進んでいます。

弁護士の平均年収の推移が減少傾向にある理由

上の平均年収を見ていただいて気づいた方も多いと思いますが、弁護士の年収は年々減少傾向にあります。

特に2010年以降は大きく減少しているようで、以前は弁護士の年収と言えば1,000万円以上が当たり前とも言われていましたが、近年ではそうは言えない状況になってしまいました。

弁護士の年収が減少してしまっている要因については、以下の2つの要因が大きいと考えられます。

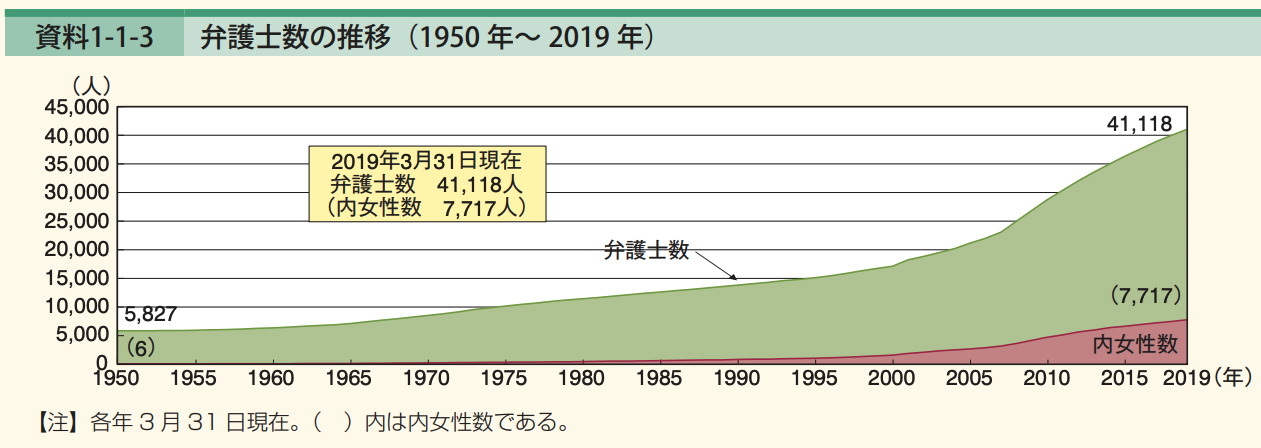

弁護士数の増加

まず、弁護士の数についてですが、年々増加傾向にあります。独立開業した弁護士については、定年退職という概念がありませんので、毎年弁護士になる人は増えても、自ら弁護士を辞めるという人が少ないことが現状です。

特に弁護士は数年の経験を積めば独立することも多い業界ですので、定年によって人が入れ替わるということも少ないでしょう。

結果的に、依頼の取り合いが発生して弁護士一人一人が得られる収入が減少傾向にあるのです。

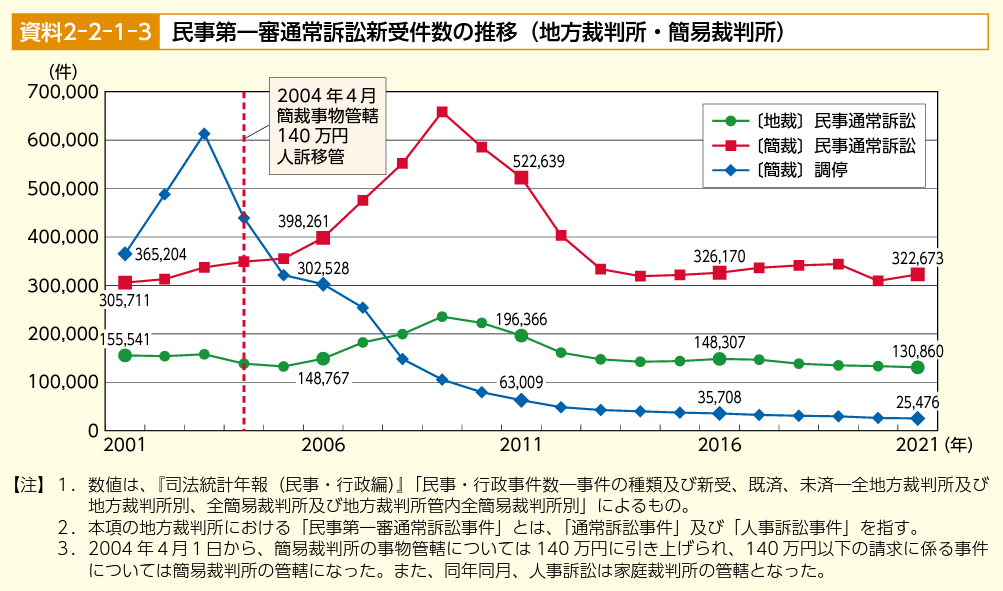

訴訟件数の減少

弁護士の数は増えていますが、訴訟件数はむしろ減少傾向にあります。特に弁護士の収入が大きく減り始めた2010~2011年頃に、同時に訴訟件数も大きく減少しています。

特に減っているものが過払い金関係の訴訟です。今でもCM等で目にしますが、2010年頃は過払い金請求のピークでもありました。テレビやラジオのCMなど、様々なメディアで過払い金請求の訴求がされていましたね。

現在では時効成立などもあり、過払い金請求の件数は減少傾向にあります。過払い金請求によって収入を得ていた弁護士も他の分野に参入し始めた結果、依頼者の取り合いのような現象が起き、結果的に満足できる収入が得られない弁護士も出てきてしまったのです。

法律市場の変化と競争の激化

法律市場の変化と競争の激化は、弁護士の年収に直接的な影響を与える重要な要因です。まず、弁護士の数が年々増加しており、競争が激化しています。これにより、案件を獲得するために弁護士が料金を下げざるを得ない状況が生まれ、結果的に年収の低下を招いています。

さらに、オンライン法律サービスの普及が進むことで、新たな競合が登場しているのも現状です。これらのサービスは、手軽で安価に法律相談を提供することが可能であるため、従来の弁護士業務に代わる選択肢として利用者が増えています。このような新しい競争相手の出現は、一般的な法律相談業務に従事している弁護士の収入に大きな影響を与えています。

競争の激化は、弁護士にとって単に収入を維持するだけでなく、いかにして他との差別化を図り、依頼を確保するかという課題を生んでいるのです。市場の変化に対応するために、弁護士が提供するサービスの質を向上させるとともに、新しい技術やマーケティング手法を積極的に取り入れることが求められます。

弁護士が年収を上げるためにできる4つの方法

ここまで弁護士の年収について様々な項目に分けてご説明しました。平均年収以上だった方も低かった方も、やはり今の年収をアップさせたいことは本音ですね。ここでは弁護士の方が年収を上げるためのポイントについてお伝えします。

個人受任を受ける

事務所の体制にもよりますが、個人受任が可能な事務所であれば、積極的に受任することで年収アップが図れます。これから転職を検討されている方は、事前に求人票や面接で個人受任の可否を確認することをおすすめします。さらに、想定年収に個人事件の売り上げが含まれるかどうかまで確認できると年収の見通しが立ちやすくなります。

個人受任の可否は、事務所規模で変わる傾向があります。企業法務を中心に扱う大手・中堅事務所の場合、事務所で大規模案件を扱うことが多いため、個人受任を持つことが困難になっています。よって、新人・アソシエイト弁護士には個人受任を許可していない場合が多くなっています。中小規模の事務所のほうが、個人受任でマーケティング効果や事務所の売り上げアップが見込めるという理由で、個人受任が許されることがあります。

ちなみに、企業内弁護士(インハウスローヤー)に個人受任が許可されているケースは、非常にまれです。企業に所属すると、企業内業務へのフルコミットが大前提となるためです。

個人受任の手数料は10%〜30%が相場

一般的には、個人で案件を受けた場合は10%〜30%、あるいは固定の金額を事務所に収めるケースが多いかと思います。こちらも事務所によって差異があるため、事前確認が必須です。経費負担額が低ければ当然自分に入ってくる金額が大きくなりますが、むしろ積極的に上納することでポジションを上げて次のキャリアにつなげる方法もあります。

個人受任の集客方法には、下記のような手段があります。

- 友人知人およびそこ経由の紹介

- 同業者からの紹介

- ビジネスマッチングサービス等の利用

- 広告出稿

上記から予想できるかと思いますが、経験年数が浅くビジネス上の繋がりが少ない新人弁護士にとって個人受任は難易度が高いため、まずは所属先の成果と評価を上げることに専念することをおすすめします。

個人で案件を獲得するための動きをしなけれならず、事務所で抱えている案件との並行作業になるため大変ではありますが、個人の顧客を作ることができ、一貫して案件対応をする力がつくため、今後のキャリアを考える上では良い経験だと思います。

大手法律事務所や企業法務を扱う事務所へ転職する

弁護士だけに限りませんが、年収アップのために真っ先に考えられる方法として転職があります。同じ弁護士でも、所属する事務所(企業)や働き方によって年収は違ってきます。

年齢や経験年数などに対して思った以上の年収を得られていない場合には、転職を考えてみるのも良いでしょう。所属する組織が変わることで年収を上げることも期待できます。

独立・開業する

業界で独立開業する方は多く、10年以上の経験を積んだ弁護士の7割以上が経営者弁護士になっています。独立後にご自身で案件を獲得し続けることができれば、今の年収を大きく上げることが可能です。

ただし、上でもお伝えしたように今は弁護士が案件を取り合う時代ですし、独立すれば必ず年収が上がるわけではありません。独立後に成功するために、得意分野に特化したり、集客方法を確立するなどの事前準備をしっかり行っておく必要があります。

弁護士の集客は、弁護士自身のマーケティングにかかっています。たとえば、電車広告、ラジオ広告、セミナーを行うなどして、法律事務所の認識を広めて何かあったときに思い出してもらえるような存在でいられることが相談につながります。

最近ではインターネット上での広告も盛んで、ホームページやSNSなど巧みに使う弁護士も増えてきました。このような運用がうまくできる場合は、独立しても案件に困らないでしょう。

自身のブランディングをする

自身のブランディングをする

自身のブランディングをすることは、弁護士としての成功に結びつきます。近年、弁護士の数が増加し、競争が激化する中で、依頼者に選ばれる存在となるためには、他の弁護士との差別化が必要です。

特に、独立を考えている場合には、魅力的で頼りがいのある弁護士であると認識されることが、年収の向上に繋がります。

ブランディングを確立するためには、自分の得意分野を明確にし、強調する戦略が重要です。例えば、SNSやブログを活用して、専門的な知識や実績をアピールすることが有効です。ターゲット層に向けて、関心を持つような情報を発信し続けることで、認知度を高められます。

さらに、SNSではフォロワーとのコミュニケーションを通じて信頼関係を築き、ブログでは専門性の高さを示すコンテンツを発信することで、依頼者からの信頼を得ることが可能です。具体的な成功事例や、法律に関する分かりやすい解説記事を投稿することで、専門家としてのイメージを強固にできます。

このように、自身のブランディングを意識的に行うことで、他の弁護士と差別化を図り、結果として依頼者からの信頼を獲得しやすくなります。結果として、安定した依頼を得ることができ、年収の向上にも繋がるでしょう。

弁護士が年収アップの為に転職する際によくある質問

大手弁護士事務所に転職はできる?

大手弁護士事務所へは、高学歴の入所希望者が集まるので新卒で入所するハードルも高いです。転職でも大手企業向けの企業法務を経験したことがなければ、かなり難しいと言えるでしょう。ただし、他にはない専門性を身につけている場合にはチャンスがある場合もあります。

たとえば、金融法務の専門性を身に付けていて特殊な案件をいくつも手がけていたとしましょう。大手法律事務所が金融法務のプロフェッショナルを探していたとして、経験やスキルが認められて採用されれば、業界最高水準の年収を手にすることが可能です。

具体的な転職活動の進め方とは?

大手弁護士事務所への転職を成功させるためには、事前準備が重要です。

まず、転職を考え始めた時点で、自己分析を行い、自身の強みや弱み、これまでのキャリアを整理することが欠かせません。自分が転職先でどのように貢献できるのか、具体的に考えられます。

次に、応募書類の作成に取り掛かりましょう。履歴書や職務経歴書は、応募先の事務所が求める人材像に合わせて再生することが大切です。具体的な案件での成功事例や、リーダーシップを発揮した経験を盛り込むことで、書類選考での印象を高められます。また、職務経歴書では、自分の専門性やスキルを明確にアピールすることが重要です。

さらに、面接対策も怠らないようにしましょう。大手弁護士事務所では、面接でのプレゼンテーション力や論理的思考が重視される傾向があります。面接では、自己PRだけでなく、応募先の事務所の方針や強みを理解し、それに対する自分の考えを伝えることで、面接官に対して好印象を与えることが可能です。

最後に、転職エージェントの活用も検討しましょう。エージェントは、求人市場の動向や応募先事務所の内部情報を提供してくれるため、転職活動を有利に進められます。特に大手事務所では、エージェントの紹介で面接が組まれることも多く、エージェントの支援を受けることで、転職成功の可能性が高まります。

このように、転職活動を成功させるためには、自己分析から面接対策まで、計画的に準備を進めることが不可欠です。

弁護士の主な転職方法とは?

弁護士の主な転職方法は、下記の通りです。

- 法律事務所へ直接応募:法律事務所のホームページから直接応募できる場合があります。大手法律事務所では、経験者の場合は随時相談可能というところもあります。

- 転職サイトで求人を探す:転職サイト上で求人情報を確認して、エントリーします。転職サイトによって求人情報の数に差があるので、複数登録することをおすすめします。

- ヘッドハンティング:メディアや共通の知人から情報を得て、法律事務所や企業から直接ヘッドハンティングされる場合があります。また、転職支援サービスに登録することで、業者からヘッドハンティングを受ける場合もあります。

- 知人に紹介を依頼する:同業他社に知人がいるのであれば、紹介を依頼するという方法もあります。知人に内情を聞くことで、ミスマッチが少ないメリットがあります。

- 転職エージェントを利用する:エージェントに登録すると、希望に合った求人を探してくれたり、面接日程の調整をしてくれたりします。特に弁護士業界に強いエージェントは、通常のエージェントに比べて好条件の案件を持っていたり、内情を把握したうえで面接のアドバイスをしてくれたりします。

自分で応募する場合に比べて、エージェントなど仲介者を置くことで有利に働く場合もあるので、転職に対して自信がない場合は転職支援サービスの利用をおすすめします。

例えば、弁護士業界に特化した転職エージェントNO-LIMIT(ノーリミット)は、弁護士業界に詳しいキャリアアドバイザーが担当し、スキルマッチの転職先を紹介してくれます。年収1,000万円以上の事務所や企業の案件もあります。

ただ求人を紹介する大手転職エージェントとは違い、事務所・企業の内情に即した選考サポートを含めた総合転職支援が強みです。

公式サイト:https://no-limit.careers/

弁護士の求人って何がある?

NO-LIMITでは、下記のよう、年収アップが狙える求人を保有しています。

◆東京・大阪|一般民事から企業法務まで幅広く経験可能

- 勤務地:東京都、大阪府

- 想定年収:700~1,300万円

- 業務内容:交通事故・債務整理をメインとした法律業務、同分野の外部セミナーや広報コンテンツ制作業務をお願いします。

◆国内外の大型M&A・金融等に対応する大手渉外事務所

- 勤務地:東京都

- 想定年収:800~2,000万円

- 業務内容:M&A、金融、知財、外国法コンサルティングなど。語学力の高い方を歓迎しております。

【弁護士特化】代表的な転職エージェントおすすめ3社

転職する目的・目標を明確にしたうえで、自分の強みを知ったり転職先とのマッチング精度を高めるために欠かせないのが転職エージェントの利用です。弁護士の転職を成功させるためには、特化型の転職サービスを利用するのが最も効率よいやり方です。

NO-LIMIT(ノーリミット)|弁護士特化の転職支援・求人紹介

公式サイト:https://no-limit.careers/

NO-LIMIT(ノーリミット)は弁護士の転職を専門に扱う転職エージェントです。弁護士専門の集客支援サービスから誕生した人材紹介サービスなので、法律事務所の内情や経営状況・弁護士キャリアに対する見識が深く、市場の流れに合った幅広いキャリアを提案。

一般民事法律事務所の求人が豊富ですが、企業法務やインハウスの求人も多数扱っています。

NO-LIMIT(ノーリミット)のキャリアアドバイザーは法律事務所の内情や代表弁護士の人柄など、細かいけれど知っておきたい情報まで事前に提供するため、マッチングの精度が高いのが魅力。

弁護士転職.jp

あえて競合をご紹介するなら、弁護士転職.jpも弁護士・法務職の転職に特化した転職サイトとしておすすめです。司法試験制度改革後に新たな弁護士が誕生した2007年から法曹業界で転職支援を行ってきた実績があり、弁護士特化型のエージェントの中では老舗の部類に入ります。

経験年数が少ない弁護士向け求人と、経験豊富な弁護士向け求人のどちらも扱っているため、幅広いタイプの弁護士にマッチする可能性があります。

弁護士ドットコムキャリア

弁護士ドットコムキャリアは弁護士や企業の法務職に特化した転職エージェントです。弁護士相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」が運営しているため、弁護士業界に詳しいコンサルタントのサポートを受けることができます。

業界内での知名度が高いこと、弁護士ドットコムの運営で築いたネットワークがあることにより、独自案件を多数保有しているのが特徴です。高年収やキャリアアップが叶う求人が多いと求人の質に定評があります。

まとめ

弁護士の年収は働き方や所属する組織によっても大きく変わってきますので、あくまでも参考程度にとらえておきましょう。

また、独立開業する弁護士も多いですが、その場合はまさに経営者ともなりますので、年収1億円を超えることもあれば、赤字になることもあります。

年収を上げるためには、所属する組織を変えるため転職をしてみたり、しっかり準備を行った上で独立することも良いでしょう。

.png)