人には気分の落ち込みや不安感、食欲の減退や倦怠感など心と体にさまざまなうつ状態が生じる場合があります。

このような症状が何日も続くなど重症であるときに、うつ病と呼ばれます。

弁護士の中でも「依頼を受けたが案件に着手する気になれない」「仕事をする気力がわかない」などの症状があり受診した結果、うつ病と診断された方もいるかもしれません。

弁護士がうつ病になった場合、今後のキャリアについてはどのように考えるべきなのでしょうか。

本記事では、弁護士がうつ病になる原因を探るとともに、転職先の選択肢や転職活動の方法などについて解説します。

目次

弁護士だけではない|近年のうつ病を取り巻く状況

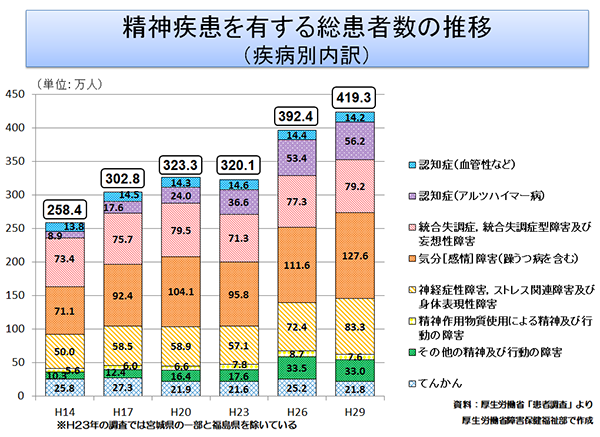

近年、精神疾患による患者数は増加傾向にあります。平成29年では全体で400万人を超えており、中でもうつ病を含む気分障害の患者数は127万人以上と、もっとも多くなっています。

また、令和4年に病気の悩み・影響(うつ病)で自殺した弁護士は4人となっています。ただし、これは被雇用者・勤め人のデータなので、自営業に含まれる弁護士の人数は不明です。

| 原因/動機 | 弁護士 | 公認会計士 | 税理士 | |

|---|---|---|---|---|

| 病気の悩み・影響(うつ病) | 男 | 3 | 1 | 1 |

| 女 | 1 | 0 | 0 | |

参考:令和4年中における自殺者の状況(職業別、原因・動機別自殺者数)|厚生労働省

弁護士がうつ病になる主な原因は?

うつ病に罹患した弁護士が何人いるのか、その理由は何かを正確に示すデータはありません。うつ病自体の原因も正確に解明されているわけではなく、複数の要因が組み合わさって発病すると考えられています。

ただ、弁護士という職業の特殊性や一般社会における職業人であることと照らすと、うつ病になり得るいくつかの原因を探ることができます。

業務の内容からストレスを感じやすい

もともと弁護士業務というのは、刑事・民事案件ともに殺伐としており、依頼者が抱える負の感情と直面する機会が多くあります。

企業法務の場合は、クレーム処理への対応や大きな案件を抱えるプレッシャーもあるでしょう。独立開業の弁護士であればほかの弁護士と協力して案件に立ち向かうこともできず、全責任を負うという厳しさ精神的な負担となる場合があります。

ストレスの度合いは弁護士の性格や考え方によって大きく異なるものの、少なからず何かしらのストレスを抱えている弁護士が多いのではないでしょうか。

長時間労働

弁護士の労働時間は、長いといわれています。以下は、弁護士の労働時間について、2022年の1年間の総労働時間についての回答結果を一部抜粋したデータです。

- 1,000時間以下:14.3%

- 10,001~1,500時間:6.3%

- 1,501~2,000時間:18.7%

- 2,001~2,500時間:27.0%

- 2,501~3,000時間:27.0%

- 3,001~3,500時間:8.0%

- 3,501~4,000時間:3.9%

- 4,000時間超:1.5%

弁護士の労働時間の中央値は2,200時間で、日本の一般労働者の総実労働時間1,948時間なので、弁護士の労働時間が長いのは事実です。

参考:弁護士実態調査に基づく近年の弁護士実情|日本弁護士連合会

年間総実労働時間の推移|厚生労働省

厚生労働省は、長時間労働を原因として精神疾患を発病した場合に労災認定される労働時間の目安を公開しています。

たとえば、次のようなケースでは、心理的負荷が「強」と判断され得るとしています。

- 発症直前3週間におおむね120時間以上の時間外労働

- 発症直前3ヶ月間連続して1月あたりおおむね100時間以上の時間外労働

上記の目安と弁護士の週労働時間の平均データを照らすと、精神障害を発生し得る程度の時間外労働をしている弁護士が一定数いると推察されます。

真面目で責任感が強い

弁護士の中には、真面目で責任感が強く、とくに仕事熱心で頑張り屋という方が多くいます。高い志をもっているがゆえに周囲に弱音を吐くこともできず、自分ひとりで悩みを抱え込みやすいとも考えられます。

弁護士に限りませんが、このような性格の方は人ストレスをため込み、心のバランスを崩してしまう傾向があると指摘されています。

職場の人間関係

弁護士であっても、組織内で働く以上はほかの職種と同じように職場の人間関係で悩むことがあります。ボス弁からのハラスメント、同僚からの嫌がらせなどに悩んだ結果、メンタルに不調が生じてしまうケースなどが挙げられます。

経営状況の悪化

独立開業の弁護士の場合は弁護士業務に加えて、依頼がない、資金繰りが逼迫しているなど経営上の悩みがともないます。新司法試験制度の導入によって弁護士数が増えたことで、弁護士は少ないパイを奪い合うような状況もあり、経営がうまくいかないケースは少なくないでしょう。

周囲に経営者の仲間などが多くいれば相談もしやすいのですが、そうでない場合には誰にも相談できずに悩みを抱え、精神的にまいってしまうケースがあります。

私生活上の悩み・トラブル

弁護士が家族の問題や健康上の問題など、私生活上の悩みを抱えても不思議ではありません。

業務の多忙さゆえに、私生活上の悩みとゆっくり向き合う時間もなく、なかなか問題の解決に至らないこともあるでしょう。

しかし、問題を先送りにしても根本的に解決するわけではないので、知らないうちにストレスが増幅し、気づいたときには症状が重くなっているというリスクがあります。

弁護士がうつ病になった場合の対処法

自分の心身に対して「あれ?少しおかしいな」と思った段階であれば、メンタルヘルスの相談をすることが大切です。

身近な先輩や同僚、家族などで相談できる相手がいれば相談しましょう。地域の弁護士会などで、メンタルヘルスのカウンセリングを実施しているケースもあります。

医療機関を受診してうつ病だと診断された場合や、そうでなくても既に精神的な負担を感じているのなら次の方法があります。

まずは休養をとること

うつの症状が重いときには思考力や判断力が低下しているため、いきなり転職を考えるのではなく、まずは休むことが大切です。

ボス弁に相談するなどして、一定期間ゆっくり休みましょう。有給休暇が取得できる場合は、遠慮せずに申請すると良いでしょう。この時点でうつ病であることは必ずしも伝える必要はありません。

多忙を極める弁護士にとって「休む」ことは簡単ではありませんが、大変重要なことです。「どうしても休めない」「仕事をしていないと不安になる」といった気持ちがある場合には、まずは医師に相談しましょう。

休んでいるうちは悩みについて考えず、自分の好きなことなどをするとよいでしょう。気持ちに少し余裕がでてから転職するべきか考えても遅くありません。

休職や傷病手当金など利用可能な制度を確認する

有給休暇ではカバーできない長期の休養が必要な場合は、医師の診断書をもとに傷病手当金の申請(社会保険加入の場合)を検討しましょう。

インハウスローヤーの場合、休職制度は就業規則にもとづく事務所・会社独自のものなので、ある会社とない会社があります。また必ずしも賃金が支払われるわけではありません。就業規則などで、休職制度の有無や賃金の支払い有無を確認してください。

小規模の法律事務所で勤務していた場合や、ご自身が個人事業主として独立されていた場合には原則として国民健康保険に加入しているため、所得補償である傷病手当金は受けられません。民間の就業不能保険などに加入している場合は詳細を保険会社に確認してみてください。

うつ病になった原因を知る

ゆっくり休養をとった後、うつ病になった原因を考えてみることが大切です。

たとえば、原因が職場の人間関係であれば転職をして、職場を変えることで解決できる場合があります。一方で、弁護士業務に起因するのなら同じ業務内容で転職しても再発するリスクがあります。

原因を探ることで、今後どのような道を選ぶとよいのかが少しずつみえてくるでしょう。

弁護士がうつ病を抱えている場合の転職活動について

一般にうつ病になった方が転職・就職活動をするには次のような方法があります。

- オープン就労を選択

- クローズ就労を選択

- 就労移行支援事業所を利用する

- 転職エージェントを利用する

オープン就労を選択

うつ病などの障害を開示して転職活動をおこなうことを『オープン就労』といいます。

障害者手帳を申請・取得することで、障害者を対象とした求人(障害者枠)へのエントリーが可能となります。あまり多くないですが、一般の求人に応募したうえで、うつ病であることを伝える方法もあります。

オープン就労の特徴としては、勤務先から業務内容や勤務形態などへの配慮を受けられる点です。ご自身の状況を理解してもらったうえでの雇用なので、体調が悪いときにも伝えやすいなど精神的な安心につながる可能性があります。

一方で、必ず正社員での募集となるわけではなく、契約社員などとしている求人も多くあります。週の所定労働時間が短いケースが多いため、その分給与も低くなるでしょう。職種も比較的限定されます。多いのは一般事務や営業事務などの定型的な事務職です。弁護士秘書やパラリーガル、総務・経理などの職種で募集をしている法律事務所もあります。

クローズ就労を選択

うつ病であることを開示せずに働きたい場合は、障害者に限定しない通常の求人に応募することになります。俗にクローズ就労と呼びます。通常の求人なので、オープン就労よりも選択の幅が広いのが特徴です。給与水準が高い求人に応募することもできます。

しかし、うつ病であることへの配慮は受けられませんので、オープン就労と比べて再発のリスクが上がるといわれています。うつ病であることを開示しないことへの不安感も生まれる場合があります。

就労移行支援事業所を利用

就労移行支援事業とは、障害のある方の就労支援サービスをおこなう事業で、全国に支援事業所があります。

キャリアカウンセリングや応募書類作成のサポートなどをしてもらえるほか、どのような就労形態が向いているのかなどの相談もできます。オープン就労の場合には就職後の定期面談などの職場定着支援も受けられます。

転職エージェントを利用

求人探しから応募の日程調整、条件面の交渉まで転職活動全体をサポートするサービスです。

ご自身の状況を伝えたうえで、状況にあった職場を紹介してくれますので相談してみてもよいでしょう。うつ病の方が利用するメリットとしては、事前に職場の離職率や残業時間などの情報を得られる点です。

メンタルヘルスへの理解が深い職場を探したいなどの希望にも力を尽くしてくれます。

私たち、弁護士専門の転職支援サービスを行うNO-LIMITでも、うつになり就業の意欲がなくなってしまった方のサポート実績がございます。

もちろん、私たちはお医者様ではありませんので、治療等のご相談にはお答えできませんが、今後の転職活動をどのように進めていけば良いのかのご相談には乗らせて頂きます。

弁護士がうつ病になった後のキャリアについて

うつの症状に個人差があること、弁護士という精神的な負担が大きい職業の特殊性を踏まえると、うつ病になった弁護士の転職先を確定的に述べることはできません。

ここでは選択肢としてどのようなものがあるのかという観点でお伝えします。

弁護士としての働き方を変える

法廷に立つような業務にストレスを感じていた、オーバーワークが原因といった場合には、インハウスローヤーへの転職がひとつの方法です。

一般企業の法務部やコンプライアンス部などに所属し、知的財産の分野や予防法務などに携わる働き方です。

弁護士としての知見を活かすことができ、訴訟の代理人となる機会も少なくなります。法律事務所と比較すると労務管理が行き届いているためオーバーワークのリスクも下がります。

また、法律事務所を変えてみることも選択肢のうちです。法律事務所は働きやすさと所長の考え方が直結します。理解がある職場であれば案件数を減らしてもらうなどの配慮をしてもらえる場合があります。

職種を変えて働く

弁護士という仕事から離れたい場合は職種を変えて働くのもひとつです。

職種を変える転職は弁護士以外と同じで難しい面がありますので、これまで弁護士業務でかかわった業界にするなどの工夫が必要です。興味のある業界を選び、法務部の一般社員として働く道もあります。

主治医や家族とよく相談すること

そもそも転職活動は、条件面や業務内容など多方面からの検討が必要な行為です。

転職できたとしても新しい職場に慣れるまでには大きなエネルギーを使いますので、うつ病ではない状態でもストレスがかかります。そのため転職活動を開始するか否かは慎重な判断が必要です。

うつの症状は人によって異なりますので、ご自身がどのような状態にあるのか、今転職活動を始めても問題ないのか等を主治医・ご家族とよく相談してください。

まとめ

ストレス社会の現代では、多くの方がうつ病に悩みを抱えています。弁護士も例外ではなく、業務の性質や本人の性格面などからうつ病に罹患するケースがあります。

まずは休養をとったうえで主治医やご家族と相談しましょう。

転職については正解がなく、現職にとどまるほうがよいケースや、転職したほうがよいケースがあります。ゆっくりと状況を把握しながら慎重に検討してください。

【こちらの記事もオススメ!】

| 参照元一覧 |

| みんなのメンタルヘルス|うつ病とは こころの耳|うつ病罹患中の会社員が転職活動をする是非を検討する事例 こころの陽だまり|うつ病の原因 こころの陽だまり|うつ病治療の基本 うつ病 こころとからだ|うつ病とはどんな病気? 西野法律事務所|心を病む法律家 |