弁護士になるには、司法試験に合格し、1年間の司法修習期間を得ることが必要なことは、ご存知の方も多いと思います。

しかし、具体的な試験内容や受験資格、具体的な弁護士の業務内容、法律事務所の種類、就職方法などについて知らない方もいらっしゃると思います。

この記事では、司法試験の情報から予備試験合格のためにおすすめの専門学校、弁護士の採用事情についてなど、弁護士になりたい方向けの情報を一挙に紹介します。

| 司法試験の合格対策におすすめの予備校3選 | |||

|

|

|

|

| 講座名 | アガルート | STUdYing | 伊藤塾 |

| 特徴 | 令和元年合格者1502名のうち、 523名がアガルートの受講者。 |

スキマ時間の有効活用を メインにした受講体制。 |

業界トップクラスの 司法試験合格者実績。 |

| 受講方法 | オンライン | オンライン | リアルとオンライン |

| 受講料 | 予備試験最短合格カリキュラム 約537,460円~ |

予備試験合格コース(基礎) 通常価格¥82,500 |

司法試験(予備試験1年合格)コース 1,114,900円〜 |

| 総合評価 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

| コメント | 新進気鋭の資格予備校。 費用も抑えられ実績も確か。 |

スキマ時間で合格可能。 圧倒的なコストパフォーマンス。 |

確実に合格を目指すならココ。 費用が桁違いの為、総合評価は3。 |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/ | https://studying.jp/shihou/ | https://www.itojuku.co.jp/ |

目次

弁護士になるには、司法試験合格が必須

弁護士になるには司法試験合格が必須となりますので、まずは司法試験について紹介します。

司法試験の受験資格

司法試験の受験できる資格があるのは、

- 法科大学院を修了した人で、その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまで

- 司法試験予備試験に合格した人で、その日後の最初の四月一日から五年を経過するまで

の2パターンです。

この期間を過ぎるとまた法科大学院に通うか予備試験を合格してから司法試験を受験する必要が出てきます。年齢などの制限はありません。

| 令和2年司法試験受験案内 | |

| 出願期間 | 令和5年3月22日(水)~令和5年4月4日(火) 【令和5年4月4日(火)までの消印有効】 |

| 試験日程 | 令和5年7月12日(水)、13日(木)、15日(土)、16日(日) |

司法試験の科目

司法試験の科目は短答式と論文式による筆記の方法で行われます。短答式試験と論文式試験は同時期に行われ,両方の受験が必要です。

短答式による筆記試験は、次の科目について行われます。

- 憲法

- 民法

- 刑法

論文式による筆記試験は次の科目です。

- 公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう)

- 民事系科目(民法,商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう)

- 刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう)

- 専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目(選択科目)

論文式の試験で選択する科目は,次の8科目から1つを選びます。

- 倒産法

- 租税法

- 経済法

- 知的財産法

- 労働法

- 環境法

- 国際関係法(公法系)

- 国際関係法(私法系)

合否判定

合格者の判定は、短答式試験の合格できる基準だった人の中から短答式試験と論文式試験の成績を総合して行われます。

合格者は,司法試験考査委員の合議による判定に基づき,司法試験委員会によって決定されるので、合格者を調整するためにも毎年合格点は異なるのです。

そのため、受験者の中でも相対的に高得点を取る必要があります。

令和元年司法試験の採点結果

(1) 合格者数 1,403人

※ 論文式試験の各科目において、素点の25%点(公法系科目・刑事系科目は50点、民事系科目は75点、選択科目は25点)以上の成績を得た者のうち、短答式試験の得点と論文式試験の得点による総合評価の総合点750点以上の者(令和4年9月5日司法試験委員会決定)

引用元:法務省|令和4年司法試験の採点結果

合格点数

| 総合点 | 令和4年 | 令和3年 |

|---|---|---|

| 最高点 | 1287.56点 | 1248.38点 |

| 最低点 | 464.97点 | 413.66点 |

| 平均点 | 802.22点 | 794.07点 |

| 論文式試験得点 | 令和4年 | 令和3年 |

| 最高点 | 639.17点 | 622.72点 |

| 最低点 | 207.41点 | 175.80点 |

| 平均点 | 387.16点 | 380.77点 |

引用元:法務省|令和4年司法試験の採点結果

司法試験の合格率と難易度

令和4年の司法試験は3,082人が受験しており、その中の合格者は1,403人で合格率は45.5%です。昨年より、受験者数・合格者数ともに減少しています。

| 試験年度 | 令和4年 | 令和3年 |

|---|---|---|

| 出願者数 | 3,367人 | 3,754人 |

| 受験予定者数 | 3,339人 | 3,733人 |

| 受験者数 | 3,082人 | 3,424人 |

| 短答式試験の合格に必要な成績を得た者の数 | 2,949人 | 2,672人 |

| 合格者数 | 1,403人 | 1,421人 |

| 受験者に対する合格率 | 45.5% | 41.5% |

また、選択科目については、労働法を選び合格した人が482人(32.09%)と一番高い結果でした。

| 選択科目 | 令和4年 | 令和3年 | ||

|---|---|---|---|---|

| 倒産法 | 207人 | 14.75% | 240人 | 14.22% |

| 租税法 | 78人 | 5.56% | 101人 | 7.67% |

| 経済法 | 276人 | 19.67% | 265人 | 19.49% |

| 知的財産法 | 219人 | 15.61% | 192人 | 13.58% |

| 労働法 | 435人 | 31.00% | 466人 | 32.02% |

| 環境法 | 41人 | 2.92% | 67人 | 3.10% |

| 国際関係法(公法系) | 18人 | 1.28% | 9人 | 1.34% |

| 国際関係法(私法系) | 129人 | 9.19% | 185人 | 8.59% |

試験時期

司法試験は短答式・論文式共に7月に行い、結果は11月に出る流れです。

しかし、2020年以降たびたび新型コロナウイルス感染症の影響を受けて試験が延期2~3カ月ほど延期になるケースがありました。このように社会情勢などにより、開催時期が変わる場合もあります。

弁護士の将来性|弁護士は仕事がない?

弁護士が儲からない、仕事がないと言われる理由として、司法制度改革によって弁護士の数が急増したことにより、仕事のパイを奪い合う状況になっているのが、原因の一つです。

また、近年弁護士が行っていた業務を行政書士等も行うという業務範囲を拡大するケースが見られ、弁護士一人あたりが扱っている事件数が少なくなるということも背景にあるとされています。

しかし、実際のところ能動的・積極的に活動を行えば、安定的な収入を得られるといえる職業です。ただ、弁護士の資格を取るだけで生活が安泰という考えが通用しないのも確かですから、そこからどう考え、どう動くか、ここが重要になります。

弁護士になるために司法試験を受ける2つのルート

司法試験を受けるためのルートについて具体的に説明します。

法科大学院

まず一つ目のルートとして、法科大学院を修了することで司法試験を受験できます。

法科大学院は、大学時代の専攻学部により、勉強する年数が変わります。大学時代に法学部で勉強していた場合は2年、法学部以外は3年です。日本全国には35の法科大学院がありますが、法科大学院のレベルにより司法試験の合格者数にもバラつきがあります。

合格者数が多い京都大法科大学院、東京大学法科大学院などは、入学する難易度も高いです。

就職時に大手法律事務所などでは卒業した法科大学院を見るので、大手で働きたい場合には頑張って高いレベルの法科大学院入学を目指した方が良いと言えます。

| 法科大学院 | 出願者 | 受験予定者 | 受験者 | 短答式試験の合格に必要な成績を得た者 | 最終合格者数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 愛知大法科大学院 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 |

| 青山学院大法科大学院 | 12 | 12 | 11 | 7 | 1 |

| 大阪市立大法科大学院 | 41 | 41 | 41 | 31 | 15 |

| 大阪大法科大学院 | 121 | 119 | 111 | 95 | 51 |

| 岡山大法科大学院 | 26 | 26 | 26 | 17 | 8 |

| 学習院大法科大学院 | 43 | 42 | 40 | 29 | 5 |

| 神奈川大法科大学院 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |

| 金沢大法科大学院 | 13 | 13 | 12 | 8 | 1 |

| 関西大法科大学院 | 62 | 62 | 53 | 39 | 15 |

| 関西学院大法科大学院 | 37 | 37 | 29 | 20 | 7 |

| 関東学院大法科大学院 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| 九州大法科大学院 | 71 | 70 | 66 | 45 | 22 |

| 京都産業大法科大学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 京都大法科大学院 | 189 | 188 | 175 | 152 | 119 |

| 近畿大法科大学院 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 |

| 熊本大法科大学院 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 |

| 久留米大法科大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 慶應義塾大法科大学院 | 197 | 196 | 181 | 167 | 104 |

| 甲南大法科大学院 | 36 | 35 | 29 | 22 | 6 |

| 神戸大法科大学院 | 124 | 123 | 111 | 95 | 54 |

| 國學院大法科大学院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |

| 駒澤大法科大学院 | 37 | 36 | 31 | 21 | 5 |

| 静岡大法科大学院 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |

| 島根大法科大学院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 上智大法科大学院 | 55 | 54 | 45 | 28 | 6 |

| 成蹊大法科大学院 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 |

| 西南学院大法科大学院 | 17 | 17 | 16 | 10 | 4 |

| 専修大法科大学院 | 30 | 30 | 27 | 24 | 7 |

| 創価大法科大学院 | 32 | 32 | 32 | 26 | 12 |

| 大東文化大法科大学院 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 |

| 千葉大法科大学院 | 56 | 56 | 48 | 34 | 10 |

| 中央大法科大学院 | 206 | 205 | 191 | 147 | 50 |

| 中京大法科大学院 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |

| 筑波大法科大学院 | 58 | 58 | 55 | 42 | 18 |

| 桐蔭横浜大法科大学院 | 21 | 21 | 18 | 8 | 0 |

| 東京大法科大学院 | 212 | 211 | 192 | 174 | 117 |

| 東京都立大法科大学院 | 79 | 77 | 72 | 50 | 17 |

| 同志社大法科大学院 | 88 | 88 | 81 | 61 | 25 |

| 東北大法科大学院 | 53 | 51 | 48 | 38 | 27 |

| 東洋大法科大学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 名古屋大法科大学院 | 60 | 60 | 52 | 36 | 14 |

| 南山大法科大学院 | 15 | 15 | 15 | 13 | 5 |

| 日本大法科大学院 | 88 | 88 | 75 | 61 | 24 |

| 一橋大法科大学院 | 116 | 116 | 110 | 84 | 66 |

| 広島大法科大学院 | 25 | 22 | 22 | 16 | 5 |

| 福岡大法科大学院 | 24 | 24 | 21 | 12 | 4 |

| 法政大法科大学院 | 59 | 59 | 54 | 38 | 12 |

| 北海学園大法科大学院 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 |

| 北海道大法科大学院 | 61 | 61 | 54 | 39 | 15 |

| 明治大法科大学院 | 100 | 98 | 86 | 64 | 16 |

| 名城大法科大学院 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |

| 山梨学院大法科大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 横浜国立大法科大学院 | 24 | 24 | 21 | 12 | 2 |

| 立教大法科大学院 | 25 | 25 | 21 | 15 | 3 |

| 立命館大法科大学院 | 77 | 75 | 75 | 54 | 19 |

| 琉球大法科大学院 | 36 | 34 | 29 | 20 | 4 |

| 早稲田大法科大学院 | 251 | 251 | 232 | 197 | 104 |

| 法科大学院合計 | 2,957 | 2,929 | 2,677 | 2,090 | 1,008 |

| 予備試験合格者 | 410 | 410 | 405 | 404 | 395 |

| 総 計 | 3,367 | 3,339 | 3,082 | 2,494 | 1,403 |

一方、「弁護士になるのが目的で大手法律事務所にこだわらない」という場合には無理せず入学できるレベルの法科大学院を選び、そこで司法試験に合格するために一生懸命勉強するのもありです。

私立と公立の法科大学院では学費も異なるので、総合的に見てどの法科大学院にするかを選んだ方が良いといえるでしょう。

予備試験

司法試験とは、『法科大学院を経由しない者にも法曹資格を取得する途を開くために設けられた試験』のことです。そのため、制度上では予備試験に合格さえすれば学歴は関係なく、高卒や中卒でも目指すことができるのです。

令和4年の司法試験の合格者は、予備試験合格者13,004人が受験した内、最終合格者は472名、合格率3.63%でした。非常に難易度が高い試験であることが分かります。

この予備試験の受験者は会社員や公務員として働きながらの方もいますし、大学生のうちに法科大学院へ行かずに司法試験を受けるために受験する方も多いです。

多くの方が専門学校などで集中的に勉強して予備試験に臨んでいます。

司法試験の対策として、おすすめの予備校をご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

| 司法試験の合格対策におすすめの予備校3選 | |||

|

|

|

|

| 講座名 | アガルート | STUdYing | 伊藤塾 |

| 特徴 | 令和元年合格者1502名のうち、 523名がアガルートの受講者。 |

スキマ時間の有効活用を メインにした受講体制。 |

業界トップクラスの 司法試験合格者実績。 |

| 受講方法 | オンライン | オンライン | リアルとオンライン |

| 受講料 | 予備試験最短合格カリキュラム 約537,460円~ |

予備試験合格コース(基礎) 通常価格¥82,500 |

司法試験(予備試験1年合格)コース 1,114,900円〜 |

| 総合評価 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

| コメント | 新進気鋭の資格予備校。 費用も抑えられ実績も確か。 |

スキマ時間で合格可能。 圧倒的なコストパフォーマンス。 |

確実に合格を目指すならココ。 費用が桁違いの為、総合評価は3。 |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/ | https://studying.jp/shihou/ | https://www.itojuku.co.jp/ |

司法試験合格後の司法修習について

司法試験に合格した後には、司法修習を受ける必要があります。

この司法修習では、座学2ヶ月、実務10か月の後に司法修習生考査を受験し、合格後は弁護士会に登録できる流れです。

司法試験は、判事補・検事・弁護士のいずれかになるための資格のため、どの職種を目指す場合でも同一課程です。

実務は全国47都道府県にある裁判所もしくは東京都立川・北海道旭川・釧路支部で行われます。

弁護士が法律事務所で行う主な仕事内容4つ

法律事務所で取り扱う案件は具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

一般民事

一般民事では、離婚・不倫・近隣問題・債務整理・交通事故・相続・遺言などを取り扱います。裁判にならない場合でも、示談交渉などで代理人を務めます。

刑事事件

刑事事件では、窃盗や殺人などの容疑で逮捕された被疑者の弁護を行います。弁護士は被疑者の罪を減刑したり、執行猶予にしたりするために努めることを求められるのです。

企業法務

企業法務では、契約書のチェック・作成、債権管理、訴訟・紛争対応、M&A、海外進出など、企業経営において法律に抵触することがなく企業活動ができるようにさまざまなサポートをします。

大企業の担当となる場合はチームで担当し、自分の専門分野に特化することが多いようです。

また、インハウスローヤーとして働く場合や中小企業の顧問弁護士として働く場合は企業のニーズに合わせて幅広く活躍します。

渉外案件

渉外案件とは海外案件ということです。外国企業の買収、外国企業の買収、日本企業の買収、海外取引での訴訟など、国際的な案件を取り扱うことを強みにしている法律事務所も存在します。

このような案件に取り組む場合には語学力も当然必要となるため、司法試験の勉強と合わせて英語の勉強もしておきましょう。

弁護士として働くためには

弁護士として働くためにはどのような道があるのでしょうか。

法律事務所へ入所

多くの弁護士は、法律事務所へ入所するところからキャリアを始めます。法律事務所の規模により異なりますが、ある程度の大きさの法律事務所では経営権を持つ『パートナー』が数人在籍し、その補佐役として『アソシエイト』が在籍します。

個人法律事務所の場合も数人のアソシエイト弁護士が所属することは珍しくありません。アソシエイトとして、先輩弁護士の案件をサポートしながら仕事を覚え、実務をこなしていく内に一人前の弁護士として成長していきます。経験を積んだ後には、アソシエイトからパートナーへの出世を目指すこともできるでしょう。

インハウスローヤーとして企業で働く

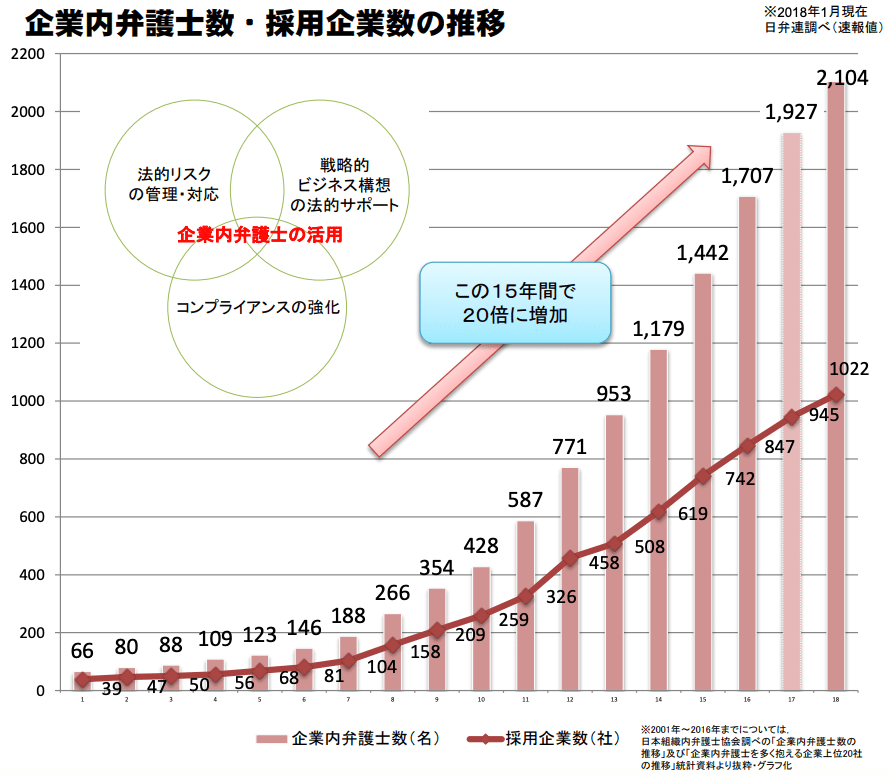

一昔前までは、弁護士は法律事務所で働くのが常識でしたが、最近では一般企業の一社員として働く「インハウスローヤー」が増えています。

2019年6月に調査したインハウスローヤーの数は2,647名で、弁護士会に登録している弁護士41,095名の内5.9%です。

また、インハウスローヤーの数は右肩上がりに増え続けており、10年前の2001年の調査では66名しかいなかったことを考えると急増しているといえるでしょう。

法律事務所勤務の場合、改善傾向にあるとはいえ残業や休日出勤が多く、女性の場合は子育てをしながら働くのがまだまだ難しい環境にあるようです。

一方、インハウスローヤーで働く場合は、所属する企業の労働時間や環境に合わせるので、働き方改革を行なっているような企業の場合には残業も限定されますし、時短勤務などもしやすい環境にあります。

そのため、一度も法律事務所勤務を経験せず、最初の就職でインハウスローヤーを選ぶ人も増えています。

自身の法律事務所を作る

比率としては少数ですが、法律事務所などで勤務することなく、いきなり独立する方もいます。

このような場合、経験が少ないことから集客も難しいでしょうが、最近ではwebでの集客をうまく使うことにより案件獲得できている若手弁護士もいるようです。

さまざまな案件獲得に挑戦して経験を積み、依頼を増やすことが大切だといえます。

法律事務所の種類|5大事務所とブティック型・一般民事事務所の違い

法律事務所にはどのような種類があるのでしょうか。

5大法律事務所

5大法律事務所は、所属弁護士数が多い下記5事務所を指します。

5大法律事務所では主に上場企業などの企業法務案件を手がけることになり、スケールの大きい仕事ができることが特徴です。

給与水準も高く、入所時点のアソシエイトで年収1,000万円を超えます。ただし、これらの法律事務所へは東大・慶應などの高学歴者が殺到するため、入所はかなりハードルが高いと考えたほうが良いでしょう。

ブティック系法律事務所

たとえば金融法務や知的財産、M&Aなどの専門的な案件に特化した法律事務所のことをブティック経験法律事務所といいます。

自分が勉強してきたことや、携わりたい案件に特化したい場合にはこのような事務所を選んだ方が自分の力を発揮しやすいです。

また、このような事務所で専門知識を身につけることにより、大手法律事務所やインハウスローヤーへ好条件で転職することも可能となります。

一般民事法律事務所

離婚や債務整理、相続、不動産などの一般民事を取り扱う法律事務所もあります。扱う内容は相談者により異なるので、相談者の話をよく聞いて問題解決に努めることを期待されます。

企業法務を取り扱う法律事務所に比べると給与水準は低めですが、経験したことを生かして独立しやすいというメリットがあります。

また、歩合制で案件の勝訴が増えることで給与が上がるシステムを導入しているところで働けば、自分の頑張りが評価されやすくモチベーションにも繋がります。

刑事事件専門法律事務所

刑事事件専門の法律事務所では、刑事事件での無実・執行猶予の獲得、冤罪の証明などが期待されています。刑事事件ではスピード感を持った対応が大切だと言われているため、依頼された案件に真摯に取り組むことが必要です。

法律事務所の採用の時期

法律事務所の採用時期は法律事務所の規模などにより異なります。

5大法律事務所は司法試験後に行う

業界大手の5大法律事務所などでは、司法試験の結果がまだ出ていない司法試験直後に採用を始めます。

5大法律事務所の採用人数は年々増えており、優秀な人材を囲い込みたい気持ちが垣間見ることができます。

また、先ほども説明した通り東大や慶應などある程度の学歴の人しか採用しないので、「司法試験に落ちることはない」ということを考えて採用しています。

理由としては、たくさんの新人を雇う余裕があるので司法試験に合格しなくても翌年まで内定を延ばすということもできるからです。

しかし、高学歴だからといって必ず受かるわけではありません。弁護士として働くためには高いコミュニケーション能力が必要となるので、コミュニケーション能力が劣ると判断されれば落とされる可能性もあります。

学歴は足切りで考えて、面接に進んだ場合には面接官に好印象を与えるように心がけましょう。

中堅以下の法律事務所は合格発表後に開始

中堅以下の法律事務所では、たくさんの新人を採用する余裕がないということもあり、司法試験の合格が決まった人を採用します。

そのため、例年では合格発表がある10月以降に採用活動が開始されるのです。また、一部ですが司法修習が修了してから採用を始める法律事務所も存在します。

弁護士を目指す方必見|司法試験合格に役立つ資格スクール4つ

司法試験の予備試験を合格するために通う方が多い資格スクールの紹介をします。

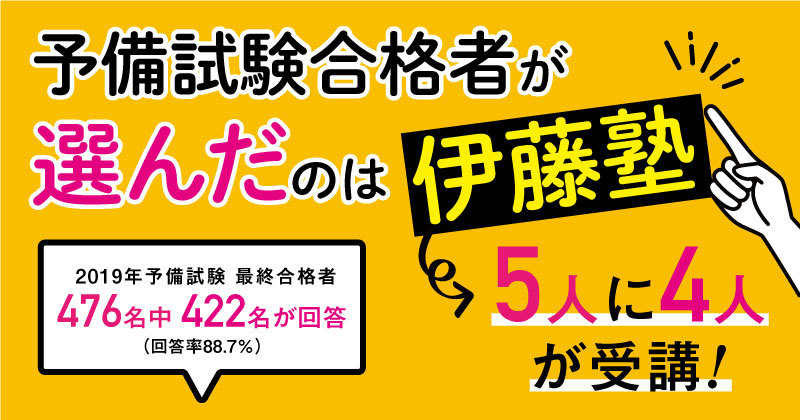

伊藤塾

表:伊藤塾の基本情報

|

受講形態 |

WEB/通学 |

|

受講料 |

司法試験(予備試験1年合格)コース:1,114,900円~ 司法試験入門講座基礎生7科目:768,500円~ |

|

実績 |

2019年度予備試験経由の司法試験合格者数266名 2019年度予備試験合格者数376名 2020年度入学難関法科大学院合格者数479名 |

|

校舎所在地 |

東京(4ヶ所)、大阪、京都、名古屋 |

|

運営会社 |

伊藤塾は言わずと知れた司法試験予備校の最大手。司法試験受験生なら一度は名前を聞いたことがあるでしょう。

合格に必要な量と質にこだわった独自のカリキュラムと、実務・試験に精通した講師陣の指導により、具体的かつ体系的に法律知識を学べる点にあります。

2019年の司法試験では、予備試験組合格者316名のうち、なんと266名が伊藤塾の受講生でした。また2019年予備試験の最終合格者476名中、376名が伊藤塾受講生とまさに圧倒的な実績を誇ります。

予備校探しに無駄な時間を費やしたくないのであれば、伊藤塾を選ぶに越したことはないでしょう。

公式サイト:https://www.itojuku.co.jp/

アガルート

アガルートでは予備試験に1年で合格のためのプランが用意されています。総合講義は300あり、短答式・論文式のどちらの知識も身につけられるような内容です。

合格の鍵を握るのは論文式という考えのもと、最初は論文式メインの対策を行い、その後短答問題を集中的に対策して試験に臨みます。

講義はオンラインとなり好きな時間や好きな場所で効率的に勉強できます。プロの講師がマンツーマンで教えてくれるマネージメントオプションを利用すると更に理解を広げることができるでしょう。

公式サイト:https://www.agaroot.jp/

LEC東京リーガルマインド

LEC東京リーガルマインドでは、初学者向けの入門講座、司法試験予備試験対策講座、法科大学院入試対策講座、司法試験対策講座が展開されています。

予備試験対策講座には、フルで授業を受けられるもの、論文式強化に特化したもの、短答式強化に特化したものなどさまざまな種類があります。

そのため、自分のニーズに合った講座を受けることにより無駄な時間を減らすことができるでしょう。

講義はインターネットかDVD受講のいずれかから選ぶことができます。講師が何人かいるので、無料講座などを受けて相性が良い講師を選んでください。

公式サイト:https://www.lec-jp.com/shihou/

TAC

TAC では勉強期間1年で予備試験合格できる講座が用意されています。予備試験合格のための全てが詰まった講座は年間全163回です。受講期間中には毎月1回「個別相談制度」があり、講師からの直接指導を受けることができます。

また、受講生には「短答必修アプリ」が提供されるので、隙間時間も無駄なく勉強できるでしょう。

参考:https://www.w-seminar.co.jp/

| 司法試験の合格対策におすすめの予備校3選 | |||

|

|

|

|

| 講座名 | アガルート | STUdYing | 伊藤塾 |

| 特徴 | 令和元年合格者1502名のうち、 523名がアガルートの受講者。 |

スキマ時間の有効活用を メインにした受講体制。 |

業界トップクラスの 司法試験合格者実績。 |

| 受講方法 | オンライン | オンライン | リアルとオンライン |

| 受講料 | 予備試験最短合格カリキュラム 約537,460円~ |

予備試験合格コース(基礎) 通常価格¥82,500 |

司法試験(予備試験1年合格)コース 1,114,900円〜 |

| 総合評価 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

| コメント | 新進気鋭の資格予備校。 費用も抑えられ実績も確か。 |

スキマ時間で合格可能。 圧倒的なコストパフォーマンス。 |

確実に合格を目指すならココ。 費用が桁違いの為、総合評価は3。 |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/ | https://studying.jp/shihou/ | https://www.itojuku.co.jp/ |

司法試験に合格してもどこにも内定できないことはあり得る?

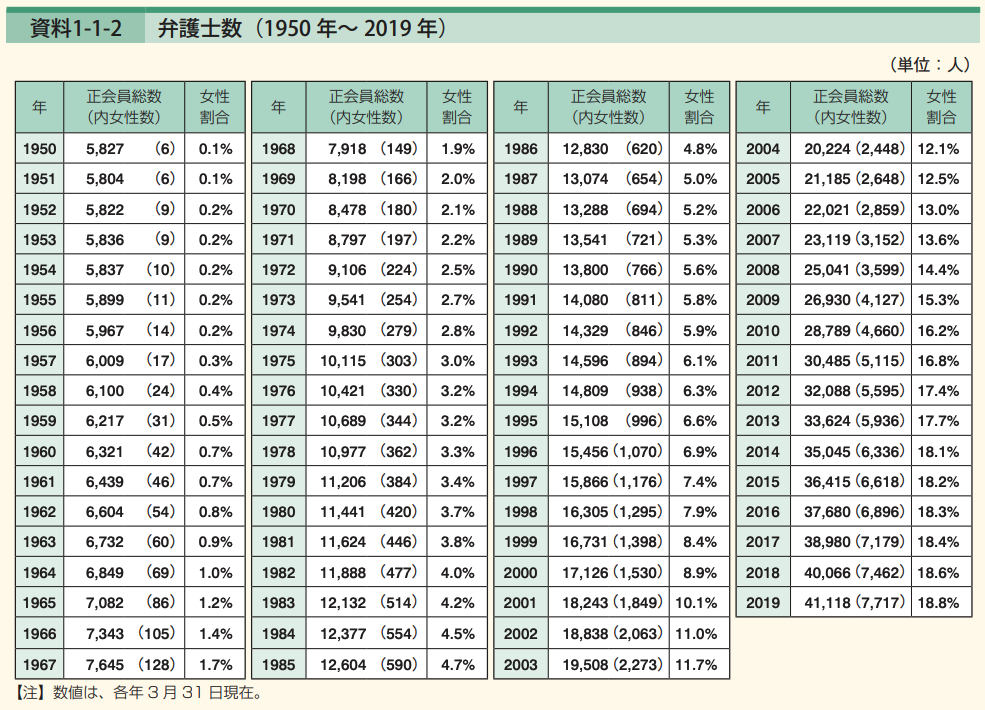

弁護士数は毎年増えており、2018年には41,118人となりました。2015年は36,415人だったことを考えると、5年で5,000人近く増えていることになります。

弁護士には定年がないため、80歳でも現役で働いている方もいます。日本人の平均寿命が伸びていることも影響し、今後しばらくは弁護士の総数は増えていくでしょう。

足元では大手法律事務所などの採用人数は増えていますし、弁護士市場は売り手市場といわれています。大手法律事務所の場合は学歴も関係するので誰でも受かるというわけではありませんが、法律事務所の規模や場所を選ばなければ就職できないということはほとんどありません。

ただし、大手法律事務所と中小法律事務所では仕事内容や給与水準は大きく異なります。インハウスローヤーの需要も増えていますので、行きたい法律事務所に入れない場合そちらのキャリアを考えても良いかもしれません。

しかし、景気が悪化して不景気となれば大手法律事務所が採用人数を絞られ、司法試験に受かっても内定できないということも出てくる可能性は十分ありえます。

弁護士のなりやすさに男女差はない

司法試験は男女平等なので、知識さえ身につければ男女平等に弁護士資格をとることができます。実際に2019年には41,118人中7,717人の18.8%が女性弁護士となっており、2009年の15.3%と比べると増えていることが分かります。

しかし、大手法律事務所は出世レースが激しく体力に自信がないと生き残るのが難しい実情です。最近では女性弁護士も増えてきたことから少しは改善されているようですが、やはり仕事にフルコミットできる男性に比べると子育てをしながら、働く女性には厳しいようです。

そのため、子どもが生まれてからのワークライフバランスなどを考えて、インハウスローヤーとして働く女性弁護士も多いです。

また、法律事務所でもカウンセル契約という働き方が注目されており、従来の「アソシエイトからパートナーを目指す」という考えだけではなく、専門知識を身につければ多様な働き方ができる土壌も少しずつ整ってきているようです。

まとめ

弁護士になるためには司法試験に合格する必要がありますが、司法試験を受けるための資格を得るためには法科大学院に通うか予備試験の合格が必要です。

予備試験に合格するための専門学校もたくさんあるので、効率的に勉強をしたい場合にはこのような学校へ通うことをおすすめします。

司法試験に合格したら司法修習を受け、弁護士登録を行なった後に弁護士として働けるようになるのです。弁護士として働くには法律事務所勤務、企業内弁護士、独立などがあります。

法律事務所でも取り扱う内容も異なるため、企業法務をしたいか一般民事を取り扱いたいかにより入所すべき法律事務所を決めてください。

また、企業内弁護士としての働き方もワークライフバランスがとりやすいと注目されています。

5大法律事務所などの大手法律事務所の採用は司法試験直後に始まるので、試験が終了したらすぐに動くことが大切です。中堅以下の法律事務所は司法試験の合格発表後から司法修習の後に行われます。

どこにも入所できないということは余程ないと思いますが、弁護士の数が増えていることは事実です。望んだ場所で働けるように司法試験が終わったからといって油断せずに就職試験に臨む必要があります。