弁護士としてのキャリアパスは、法律事務所だけではありません。近年注目を集めるインハウスローヤーという選択肢をご存知でしょうか?企業内弁護士とも呼ばれるインハウスローヤーは、企業に所属し、法務部門の中核として活躍する存在です。

この記事では、インハウスローヤーとは何かという基本的な定義から、法律事務所の弁護士との違い、気になる年収や働き方、そして実際にインハウスローヤーへ転職するための具体的な方法までを徹底的に解説します。

『法律事務所の激務から解放されたい』

『企業の一員としてビジネスに深く関わりたい』

『ワークライフバランスを重視したい』

もしあなたがそう考えているなら、インハウスローヤーというキャリアは有力な選択肢となるはずです。この記事を読めば、インハウスローヤーという新たなキャリアの可能性が明確になり、あなたのキャリアプランニングに役立つ情報が得られるでしょう。

目次

数字で見る「インハウスローヤー」の数の推移

企業や官公庁、学校などの組織内に籍を置く、いわゆる「インハウスローヤー」の数は、ここ10年で飛躍的な伸びを見せています。

2010年当時には400人程度だったその人数が、今や約6倍の2418人(2019年現在・日本組織内弁護士協会調べ)を超える勢いだというから驚きです。

| 女性 | 男性 | 合計 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 2001年 9月 | 13 | 19.7% | 53 | 80.3% | 66 |

| 2002年 5月 | 18 | 22.5% | 62 | 77.5% | 80 |

| 2003年 3月 | 23 | 25.8% | 66 | 74.2% | 89 |

| 2004年 3月 | 29 | 26.4% | 81 | 73.6% | 110 |

| 2005年 5月 | 30 | 24.4% | 93 | 75.6% | 123 |

| 2006年 6月 | 47 | 32.2% | 99 | 67.8% | 146 |

| 2007年 6月 | 71 | 37.8% | 117 | 62.2% | 188 |

| 2008年 6月 | 97 | 36.5% | 169 | 63.5% | 266 |

| 2009年 6月 | 122 | 34.5% | 232 | 65.5% | 354 |

| 2010年 6月 | 157 | 36.7% | 271 | 63.3% | 428 |

| 2011年 6月 | 229 | 39.0% | 358 | 61.0% | 587 |

| 2012年 6月 | 311 | 40.3% | 460 | 59.7% | 771 |

| 2013年 6月 | 390 | 40.9% | 563 | 59.1% | 953 |

| 2014年 6月 | 482 | 40.9% | 697 | 59.1% | 1,179 |

| 2015年 6月 | 583 | 40.4% | 859 | 59.6% | 1,442 |

| 2016年 6月 | 689 | 40.4% | 1,018 | 59.6% | 1,707 |

| 2017年 6月 | 764 | 39.6% | 1,167 | 60.4% | 1,931 |

| 2018年 6月 | 869 | 40.3% | 1,290 | 59.7% | 2,159 |

| 2019年 6月 | 982 | 40.6% | 1,436 | 59.4% | 2,418 |

なぜ今、インハウスローヤー(企業内弁護士)が注目されるのか?

インハウスローヤーの総数が伸びているということは、市場にニーズが存在するということに他ありません。また逆に、転身を考える弁護士サイドから言えば、それだけ魅力的な職種であると見ることもできます。

インハウスローヤーとは?改めて定義と役割を理解する

弁護士法人を除く一般企業、あるいは学校法人や公益法人、行政機関などに所属し、役員や社員として働く弁護士のことを、総じて「インハウスローヤー」と呼びます。厳密には、企業に属する者を「企業内弁護士」、官公庁に勤務する者を「行政庁内弁護士」と呼び分けることもあります。

顧問弁護士とは異なり、所属組織が扱う業務に対しプロジェクトの一員として携わることが多く、法廷に立つような機会はほとんどありません。

「インハウスローヤー=弁護士ではない」は誤解

インハウスローヤーになることを希望する人に誤解されがちなのは、「インハウスローヤーになると『弁護士ではなくなる』のではないか」ということではないでしょうか。

確かに訴訟などを直接的に担当することはほとんどありませんし、企業のローカルルールに縛られて、弁護士としての成長が妨げられるのではないかと考える人もいるようです。しかし、その心配はありません。

ひとつの企業に所属するということは、その企業に忠誠心を持ち、その企業の利益の追求に携わり、企業が定めたルール順守をするということに間違いは無いでしょう。

ですが、それは外部の弁護士や、弁護士業界から切り離されるということではありません。

むしろ外部の弁護士と会社とのつなぎ役を任される機会は少なくありませんし、弁護士同士の勉強会などに積極的に参加してスキルを高めようと努力する人もいます。

企業がインハウスローヤーを求める理由と3つの背景

増加の理由については、大きく分けて「雇う側の視点」、「希望者(弁護士)の視点」という、2つの方向性があります。

「雇う側の視点」からみると

- 企業のグローバル化によって、外国の法律などとの兼ね合いを検討する機会が増えた

- コンプライアンス意識の高まりによって、社内での迅速な対応が不可欠になった

- 規制緩和や法改正の活発化に即時対応しなくてはならない機会が増えた

といった要因が挙げられます。

これまでは、何か問題が起こった時などに外部の法律専門家である弁護士に相談をするというスタイルが一般的でしたが、スピード感と複雑さが増し続けている現代のビジネスシーンにおいては、それでは手遅れになる可能性があります。

ですから、プロジェクトを動かすチームはもちろん、企業経営そのものにまで法の専門家を投入し、随時調整と問題解決を図っていこうという考えが定着しつつあるのです。

一方で、インハウスローヤーという職を希望する弁護士の側から見ると

- 知識を活かして、大きなビジネスプロジェクトに関わりたい

- より良いワークライフバランスで働きたい

- 好きな業界・企業で働きたい

といった思いが要因になっているようです。

比較的規則正しく、先を見ながら仕事が進められる企業での業務スタイルや福利厚生制度は、確かにワークライフバランスの向上にひと役買うでしょう。

また、多様化する社会構造の中に合って、若い世代の弁護士が「弁護士の勤務先=法律事務所」という固定観念に囚われなくなったということも要因のひとつに挙げられます。

インハウスローヤーが活躍する業界マップ

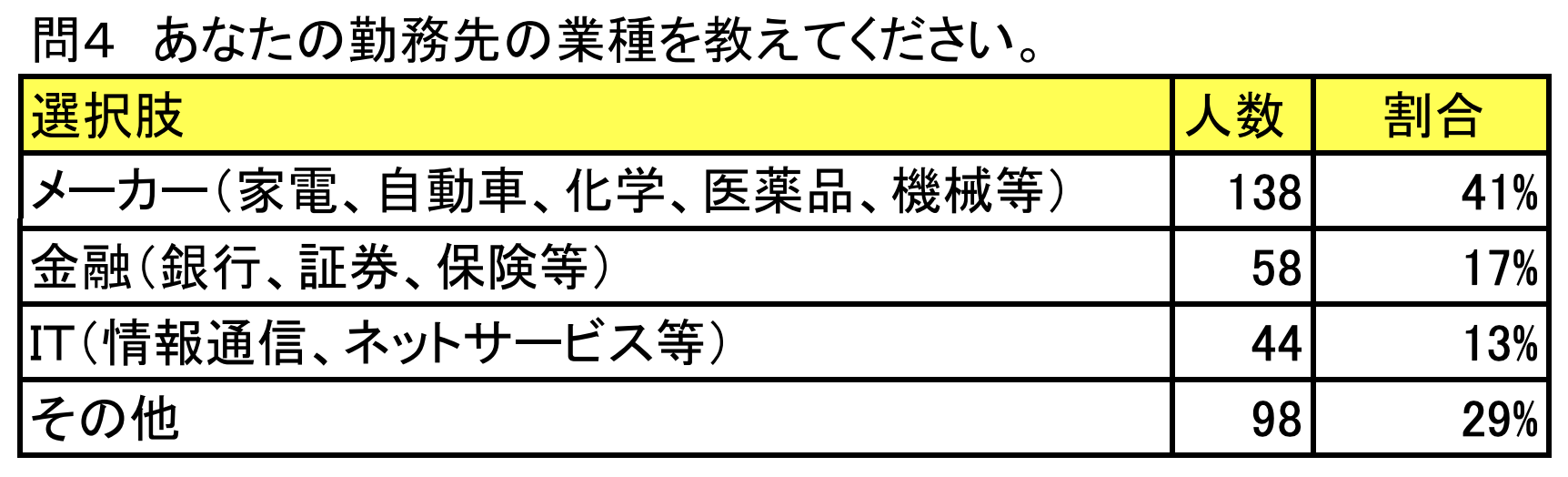

インハウスローヤーの勤務先を見ると、最も多いのがメーカーで、全体の41%を占めているのがわかります。

エンドユーザーのコンプライアンス意識の高まりを受け、商品の開発段階、あるいはプロジェクトのスタート時点で法知識が必要になるという傾向の高まりが見受けられます。

また、工場の海外進出などに積極的なメーカー、M&Aなどを通じて企業規模を拡大しようと計画するメーカーも、インハウスローヤー採用に積極的です。

採用されている人数もチェック

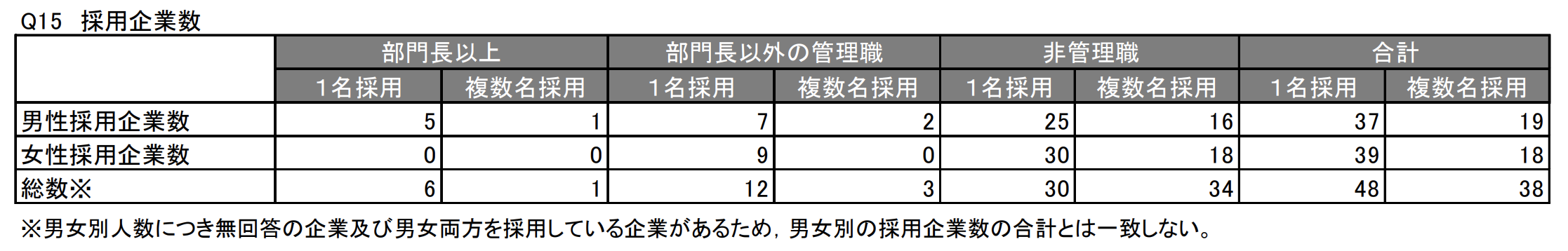

日本弁護士連合会が行った、インハウスローヤーを雇用する企業に対するアンケートによると、1名のみを採用している企業は48社、複数名を採用しているのが38社という結果です。

当然、企業規模や業務内容によって採用人数は変わってきますが、管理職としての採用より、非管理職、つまり、一現場社員としての採用が圧倒的に多い点にも着目したいところです。

弁護士業界はインハウスという新たなキャリアをどう見ている?

インハウスローヤーが増加傾向にある現状について、弁護士の自治組織である日本弁護士連合会、各弁護士会などはどのような見解を持ち、対応しようとしているのでしょうか。

日本弁護士連合会が2018年に発表した調査報告書によれば、弁護士のキャリアパスが多様化していることを確認しつつ、「今後,企業内弁護士にとって一層活躍できる環境が整備されていく上で、(中略)関係機関・団体などに何らかの働きかけをしていくことが肝要となろう」というコメントを盛り込んでいます。

第一東京弁護士会は採用企業側に向けて「企業内弁護士雇用の手引き」というガイド資料を作成し、インハウスローヤーの採用がスムーズに行われるためのサポートを行っています。

このように、弁護士業界はインハウスローヤーが増えている状況を把握し、業界全体が吟味し、整備するべきキャリアパスのひとつだと言う認識を持っています。

【アンケート結果】具体的な組織内での立場は?

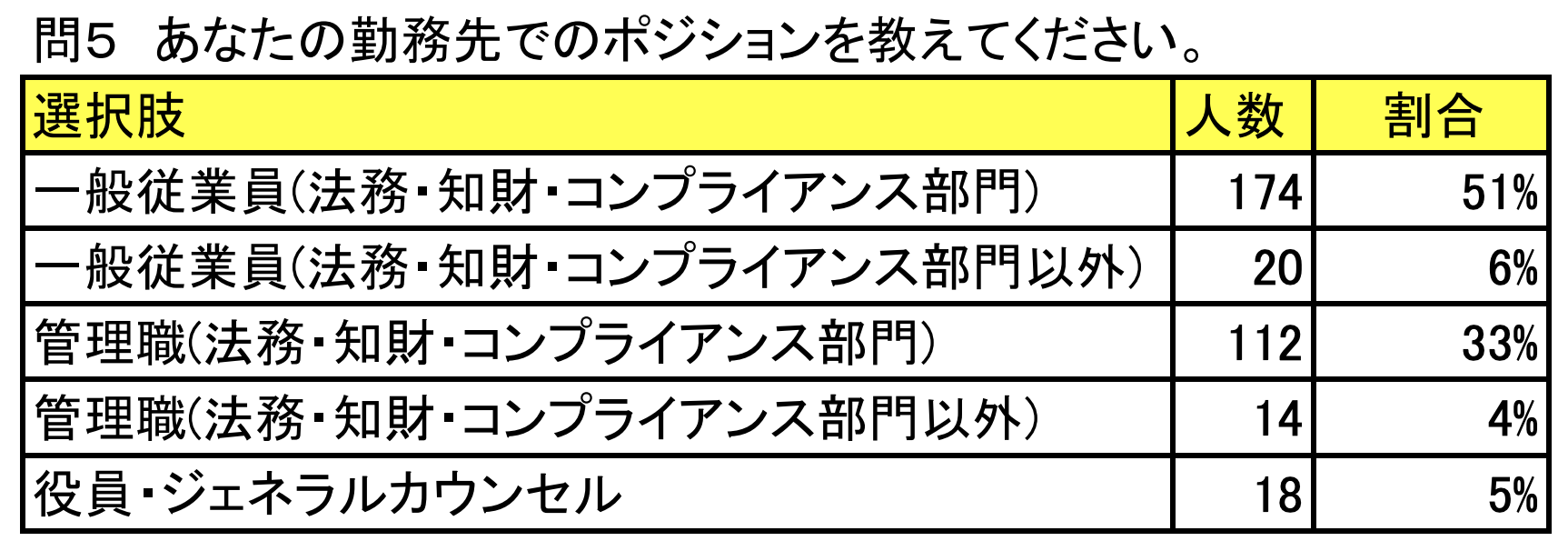

では、実際のところインハウスローヤーは組織内でどのような立場として勤務しているのでしょうか。

日本組織内弁護士協会がインハウスローヤーに対して行ったアンケートの結果によると、担当している仕事で最も多いのが組織内の法務・知財・コンプライアンス部門での業務。

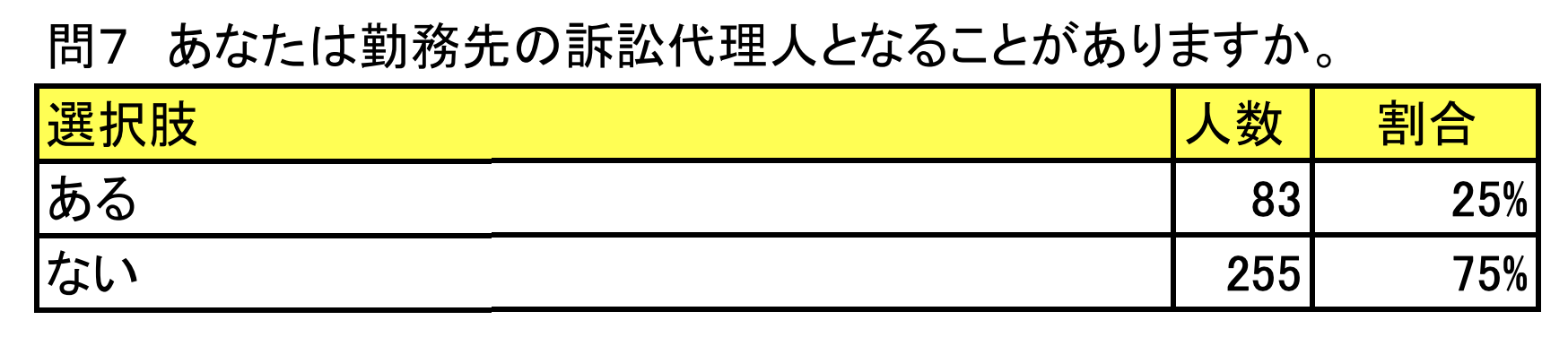

勤務先の訴訟代理人になることがあるか、という問いに対し、75%の人が「ない」と回答しており(図2)、訴訟に対応する代理人としての業務を担当する確率は非常に低いと言えます。

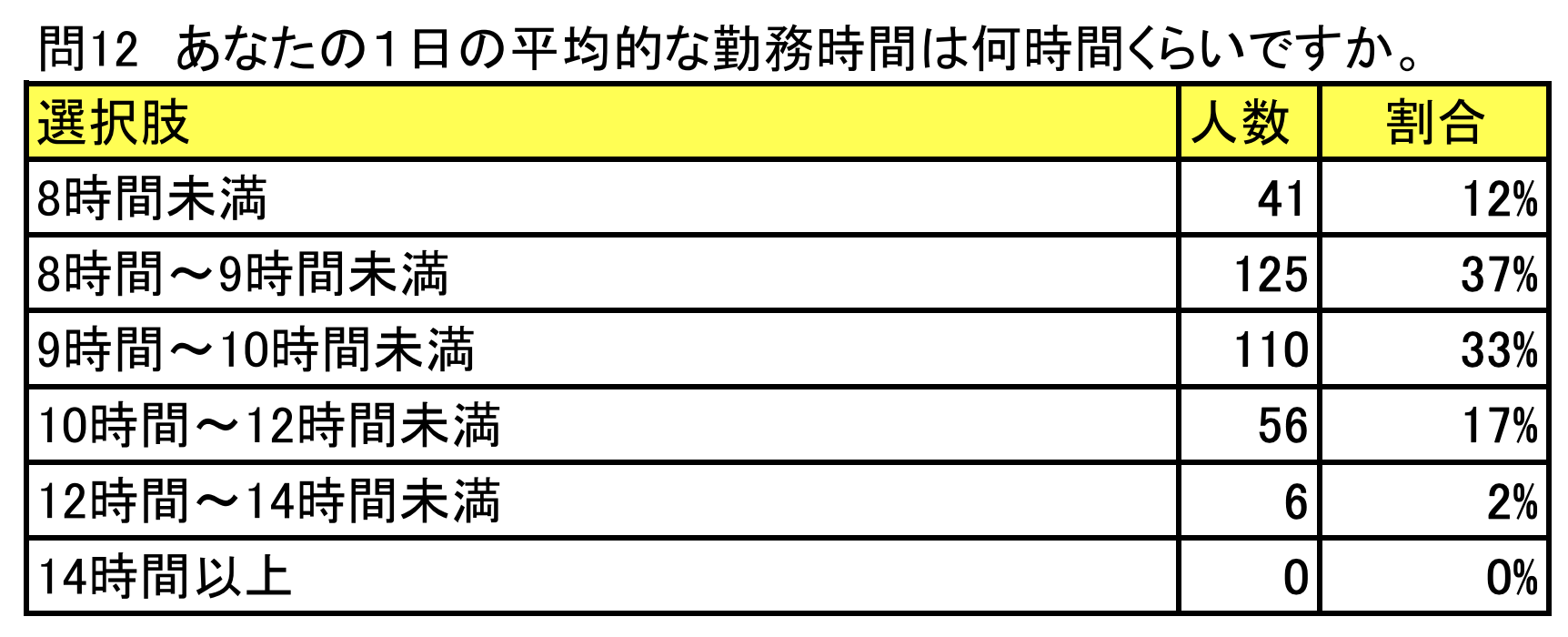

勤務時間については8時間~9時間未満というゾーンが最も多く(図-3)、ワークライフバランス的にも良好な環境で働けるケースが多いことが推測されます。

インハウスローヤー(企業内弁護士)の仕事内容を徹底解剖!法律事務所・顧問弁護士との違い

法律のスペシャリストであっても、企業ビジネスの現場では新人、というケースも少なくありません。

弁護士としての法律知識を、所属企業のプロジェクトを進めるうえでどう活かすのかを考えることはもちろんですが、独特の企業文化や、業界特有のビジネススタイルを身につけていく必要もあります。

そのハイブリッド化が成功した先に、インハウスローヤーとしてのさらなるステップアップが待っています。

グローバル化、多角化が進み、これまで以上に社内に常駐する法律のスペシャリストのニーズが高まっている昨今、どういったジャンルの業務に関わる企業がよりインハウスローヤーを雇用し、役割を期待されているのでしょうか。

インハウスローヤーの主な業務は企業活動を法務で支えること

一方インハウスは、企業に採用される弁護士のため、業務内容は下記のように変化します。

- 一般企業法務全般

- 契約書の作成、審査、交渉

- サービスの利用規約の作成、審査

- サービスの企画、運営に対する法的支援

- 子会社管理(取締役会、株主総会の運営含む)

- 株主総会対応

- M&Aの法務対応(DD対応、PMI時の買収先出向など)

- グループの登記実務

- 業法(資金決済法など)対応

- 社内規程の作成、管理

- 訴訟管理

- その他予防法務全般 など

インハウスは、採用された企業の企業法務に従事していくのが最大の特徴でもあります。そのため、求められる法務レベルは多岐に渡ります。法律事務所の弁護士と異なり、さらに案件の入り口から出口までの管理も期待されているのがインハウスなのです。

また、外資系企業やグローバル化が進んでいる企業のインハウスの場合、上級レベルの英語力が求められれ、少なくともTOEIC800点以上のスコアがあると企業からも重宝されます。

日々の業務の例

インハウスローヤーが企業内で関わる業務の大半は、法廷に立つことがほとんどないことを除けば、弁護士としてそれまで行ってきた業務と大きく変わりません。

法的知識を必要とする書類作成や、法的リスクの分析など。

それらのスキルや知識を用いてプロジェクトに関わっていくというところです。

ただ、プロジェクトの内部にいるということもあり、その案件の責任者として現場の最前線に立つという機会もあります。法律的な側面からだけではなく、ひとつの企業の一員としてビジネス全体を見渡したうえで利益を生むための行動を求められます。

また、法律の専門家ではない同僚たちと綿密にコミュニケーションをとる必要も出てきます。

それ以外でも、社内での労使交渉の場や、日常的な社内のコンプライアンスチェック、主に顧客との契約を担当する部署などで力を発揮しているインハウスローヤーもいます。

法律事務所の弁護士との役割や働き方はどう違う?

法律事務所での業務内容は、主に下記の内容です。

- 企業法務、刑事事件、一般民事事件

- 雑務

上記のように法律事務所での業務は、クライアント側の問題を解決する臨床法務と呼ばれる働き方が一般的で、案件処理能力が期待されています。

個人受任が、基本的に認められているところが特徴です。

顧問弁護士とはどう違う?

企業などの顧問弁護士は、当然のことながら外部からクライアント企業に関わる立場です。法務的なトラブル、各種法律に関する相談などを引き受けることになりますが、ほとんどの場合、依頼があった時点でピンポイントに案件に携わるというスタンスです。

一方のインハウスローヤーは企業の社員ですから、内部のスタッフのひとりになります。例えば何かあったトラブルが発生した際、その企業の社員であるインハウスローヤーは、社内の問題点や情報をまとめたうえで、顧問弁護士に対処を依頼します。

インハウスローヤーは、ひとつの社内業務に長く、日常的に関わり続けることが多いという点も、顧問弁護士とは異なります。

継続して管理し続けることが重要な自社が持つ知財、社員や顧客の個人情報などを担当するインハウスローヤーは、その部署の担当者として長きにわたって業務に携わることもあります。

インハウスローヤーとして働く弁護士の平均年収

転職を志す人が最も気にする要件と言えば新しい職場の待遇。

それは、インハウスローヤーに転身しようとする弁護士のみなさんも同様でしょう。特に収入面での変化は生活のあり方を左右するだけでなく、自分自身の弁護士としての評価に直結する者でもありますから、提示される給与額は入念にチェックするべきです。

弁護士業界全体の平均年収は766万円

厚生労働省が発表した平成30年度の賃金構造基本統計調査結果によりますと、弁護士の平均年収は766万円となっています。前年の1,029万円から1千万円台を割り込み、2年ぶりにマイナスに推移しています。

この金額は開業弁護士のデータは含まれず、法律事務所に勤務する弁護士、インハウスローヤーとして勤務する弁護士の平均年収をまとめたものになります。

インハウスローヤーの平均年収レンジは500~1,000万円

一方で、インハウスローヤーに限った場合、平均年収はどれくらいになるのでしょうか。

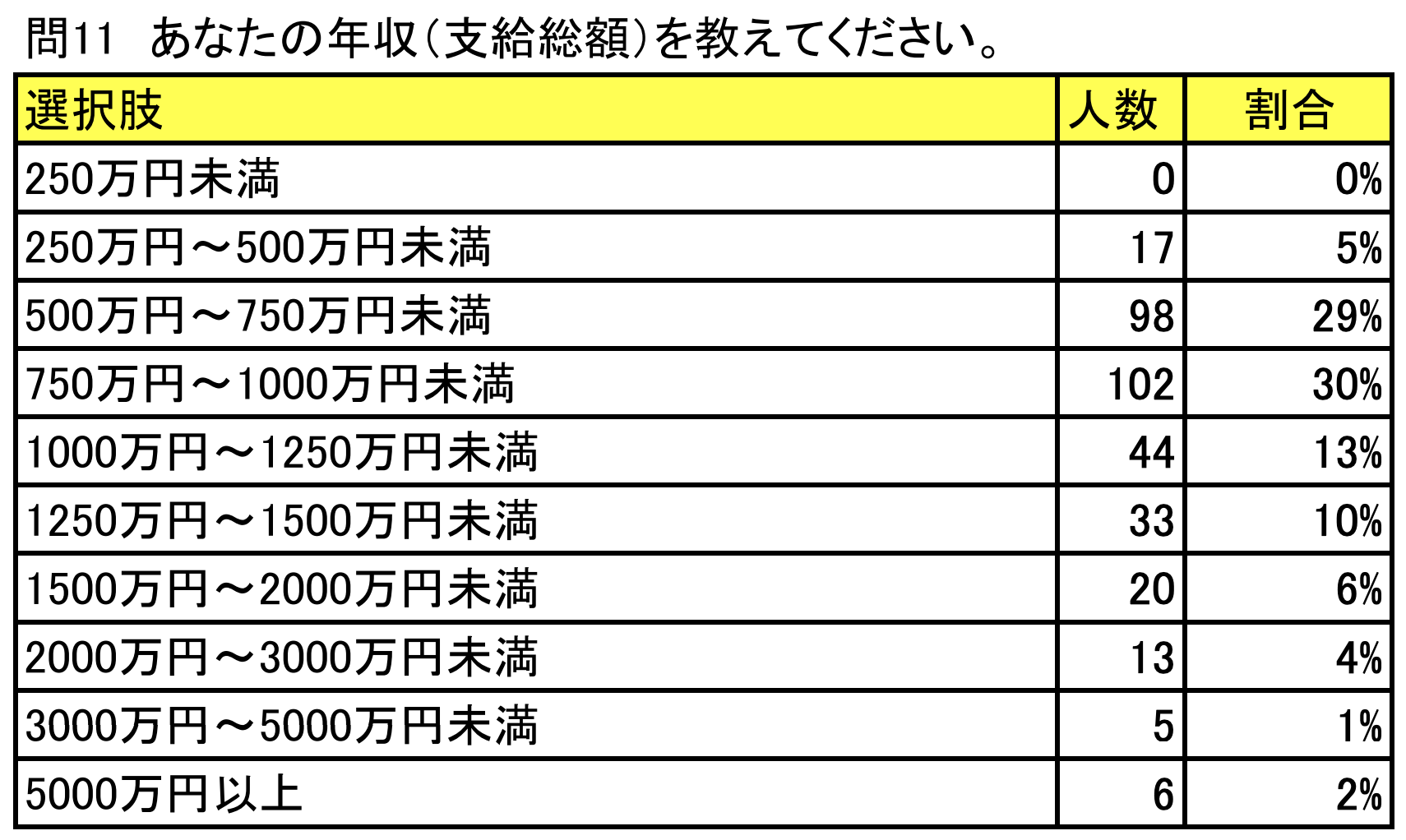

2019年2月実施の日本組織内弁護士協会のアンケート結果によると、

- 「750万円~1,000万円未満」と回答したインハウスローヤーが全体の30%

- 「500万円~750万円未満」と回答した人が29% (図-6)

この2ゾーンで59%を締めますから、中央値は500万円から1,000万円の間とみることができそうです。

データを見てわかることは、インハウスローヤーに転身することによって、爆発的な年収アップが見込めるわけではないということです。

給与以外にも魅力あり!法律事務所にはない福利厚生の恩恵

収入の額面的に目覚ましい変化はないかもしれません。しかし、企業の一員になることで、予想外の特典が付いてくる場合もあります。各種業務手当や、金額には表れない福利厚生の恩恵などがそれに当たります。

大企業になると、付属の病院や保養施設などを持つところもあり、有効に活用することで収入以外のサービスを享受することができるでしょう。

また、原則として個人で支払っていた弁護士登録料や弁護士会費を負担してくれる企業もあり、日本組織内弁護士協会の2014年アンケート結果によると、その企業数は全体の82%に達します。

弁護士会や日本弁護士連合会に収める諸費用は年間数10万円になることもありますので、こういった制度はインハウスローヤーの特権と言えるでしょう。

インハウスローヤーになるとライフスタイルはこう変わる

法律に関する業務に従事するという意味で、インハウスローヤーになったからと言って大きな環境の変化は感じないと思う人もいるかと思います。

しかし、生活環境も弁護士時代と全く変わらないかというと、そんなことはありません。

場合によってはライフスタイルがガラッと変わり、より有意義な生活を手に入れる人もいるようです。

法律事務所勤務特有の激務は緩和される

弁護士の業務はどうしても不規則・長時間になりがちな部分がありますが、インハウスローヤーになった場合、その部分が緩和される可能性は高くなります。会社が定めた規定などが根底にはありますが、与えられた業務を1人きりで背負い込むことが少なるという側面もあります。

もちろん繁忙期には通常は認められていない時間外勤務を経験することもありますが、昨今の労働環境改善の機運の後押しもあり、サービス残業や不必要と思われる休日出勤などは減少の一途をたどっています。

プライベート時間の確保とワークライフバランスの向上は見込める

空いた時間を趣味や家族サービスに費やしてもいいですし、自身の研鑽を積むために使ってもいいでしょう。いずれにせよ、規則正しく余裕のある生活を送ることは、よりより業務のために不可欠なもの。

全ての場合に当てはまることではありませんが、実際にその環境が手に入るのであれば、インハウスローヤーになることの大きなメリットになります。

「会社員」としての新たな目標設定が必要になる

より優秀なインハウスローヤーとして活躍するためには、短・長期的ないくつかの目標設定が必要になります。それは、専業弁護士時代と異なり、所属企業内での立場や所属部署、役職などを考慮したものになります。

知識として吸収しなくてはならない物の中には、法律とは全く関連性のない事項が含まれているかもしれません。より深く学ぶ必要があれば、勉強会やビジネススクールなどに通う必要が生じる場合もあります。

そういった変化に対応し、やるべきことを整理し、遂行するという考え方が重要です。

将来的なライフプランにも変化が出る

企業に就職した時点で、収入は専業弁護士時代と大きな差が無かったとしても、そこからの伸びに大きな違いが生まれることもあります。社員として働いている間は、規定値を超えるレベルで収入がジャンプアップすることはほとんどありません。

一方で、社員でいる限り、毎月、毎年、ある程度安定した額が入ってくるという安心感はあります。それを踏まえたうえで、転職を決断した際には自分が思い描く将来のプランを再考する必要があるでしょう。

仕事を通じて得られるスキルも変わる

インハウスローヤーになって得られるスキルの代表的なもののひとつは、属する企業や組織、あるいはその業界の専門知識でしょう。

特定の企業のインハウスローヤーになるからには、当然のことながらその企業の専門分野についての深い知識が必要になります。法律に関する情報だけではなく、マーケットの特徴やエンドユーザーの動向、さらには経営に関するノウハウに至るまで。

社外の弁護士として勉強をしても同様の知識は手に入るかもしれませんが、自らその業界の一部となって周囲の事柄を把握しようと努めることで、得られるものはよりリアルで有益なものに感じられるはずです。

それはインハウスローヤーとしての成長を促すことはもちろんのこと、専業の弁護士に戻ることになった場合にも必ず役に立つ経験となります。

インハウスローヤーに転職・就職する際に知っておくべきリスク

意を決してインハウスローヤーになったものの、諸般の事情でその企業を退職し、別の会社に転職する、あるいは、専業の弁護士に復帰する、という機会が訪れないとも限りません。

他者に移る場合は大きな変化はなく、新たな企業環境と業務に順応できるよう努力するだけです。

法律事務所への復帰は難しくなる

ただし、専業の弁護士に復帰するとなると話は変わってきます。インハウスローヤーは増加の一途をたどっているということはすでに述べましたが、一方で法律事務所などに所属する弁護士はそれほど減少していないのです。

弁護士の絶対数が増加したこと、法律事務所勤務などを経ずにインハウスローヤーになった若い弁護士が増えていることなどが理由として考えられますが、要は、法律事務所の採用枠が減っているということです。

しばらくの間法律事務所の業務から離れていた立場で、高い競争率をかい潜りつつ、事務所所属の弁護士に復帰するのは簡単とは言えないでしょう。

法曹業界の動向は自ら常にチェックしてく必要がある

インハウスローヤーへの転身前に、辞めた後の状況を考えるのは時期尚早に聞こえるかもしれませんが、人生におけるあらゆる可能性を考慮するのなら、ある程度念頭に置いておくべきです。

インハウスローヤーとして活躍中の時期にも法曹界の近況は常にウォッチしておく、そして、いざという時に身の振り方を相談できる弁護士の仲間を作っておく、というのが、現実的な対処法でしょう。

それでもインハウスローヤーを選ぶ理由とは?

たしかに、インハウスローヤーへの転身は、法律事務所への復帰という選択肢を狭める可能性があります。常に法曹界の動向を注視し続ける必要もあるでしょう。それでも、多くの弁護士がインハウスローヤーというキャリアを選ぶのには、それに見合うだけの明確な理由、そして大きな魅力があるからです。

最大の理由は、働き方の変化による充実感でしょう。法律事務所での激務から解放され、ワークライフバランスを重視した働き方を実現できる可能性が高まるのは、インハウスローヤーならではの魅力です。残業時間の減少、土日祝日の確保など、オンオフの切り替えがしやすくなることで、家族との時間や趣味に費やす時間が増え、生活の質そのものが向上するでしょう。

次に、ビジネスへの深い関与を通して得られる知的興奮も大きな理由の一つです。法律事務所での業務が過去の事案への対応が中心となるのに対し、インハウスローヤーは企業の意思決定プロセスに深く関与し、事業の成長を法務面からサポートする役割を担います。未然にリスクを防ぎ、事業を成功に導く達成感は、インハウスローヤーならではのやりがいと言えるでしょう。

さらに、安定した雇用環境と充実した福利厚生も、見逃せないメリットです。多くの企業では、法律事務所と比較して安定した給与体系、手厚い福利厚生制度が整備されています。長期的なキャリア形成を考えた場合、経済的な安定は重要な要素となるでしょう。

もちろん、企業文化への適応や、法律事務所とは異なる組織内でのコミュニケーション能力も求められます。しかし、これらの変化を乗り越え、企業の一員として法務の専門性を発揮することに、多くの弁護士が新たなキャリアの可能性を見出しているのです。

リスクを理解した上で、それでもインハウスローヤーを選ぶ理由は、より充実した働き方、ビジネスへの貢献、そして安定したキャリアといった、弁護士としての新たな価値を創造できる可能性にあると言えるでしょう。

企業が求めるインハウスローヤーの人物像

最後に、インハウスローヤーになるために必要な知識や資質、実際に企業への就職活動を行う方法などに触れておきます。

企業法務は、依頼者の法的知識の水準が高いので、法律論が得意で弁護士になってからも勉強を続けたい人が向いています。一般民事では、法律問題以外の悩みを相談してくることもありますので、人間力が問われる場面も増えるでしょう。

そのほかに、企業が求めるインハウスローヤー像を考えた時に、必要とされるスキルや知識、人間性について考えてみましょう。

法務知識や交渉力、コミュニケーション能力は必須スキル

インハウスローヤーとして企業で活躍するためには、特定のスキルが欠かせません。ここでは、企業がインハウスローヤーに求める必須スキルについて解説します。

大前提として求められるのは法務知識

インハウスローヤーとして活躍するためには、高度な法務知識は不可欠です。これは、単に法律の条文を暗記しているということではありません。

企業の事業活動全般に関わる法律を理解し、リスクを的確に判断し、適切な法的アドバイスを提供できる能力が求められます。契約法、会社法、知的財産法、労働法など、幅広い分野の知識はもちろんのこと、企業によっては、独占禁止法、下請法、個人情報保護法、海外法規制など、特定の分野に特化した専門知識が求められる場合もあります。

常に最新の法改正や判例をキャッチアップし、自己研鑽を続ける姿勢が重要となります。

交渉力も依然として重要

インハウスローヤーの業務は、社内外との交渉が不可欠です。契約書の条件交渉、紛争解決に向けた和解交渉、M&Aにおける相手方との交渉など、様々な場面で高度な交渉力が求められます。

単に法律の知識を振りかざすのではなく、相手の立場や意図を理解し、論理的かつ冷静に自社の主張を伝え、双方にとって最良の合意点を見つけ出す能力が重要となります。

また、交渉相手との信頼関係を構築するコミュニケーション能力も、交渉を成功に導くための重要な要素となります。

高いコミュニケーション能力も必須

弁護士業界にいる間は、同僚として働く仲間は原則として自分と同じ「法律に詳しい人々」でした。しかし、一般企業に転じると、実に多種多様なジャンルのスペシャリストとデスクを並べることになります。全く違う道を歩んできた人と一丸となってプロジェクトを成功に導くには、お互いの専門知識をシェアし、補完し合う必要があります。

そのために必要なのが、高いコミュニケーション能力。強調性と言い換えてもいいでしょう。一匹狼として突っ走っても良い結果は生まれません。企業の採用担当は、そういった人間性にも目を光らせています。

プラスαで語学力や専門知識、ビジネスセンスがあると良い

必須スキルに加え、企業によっては特定のスキルや知識がプラスαの強みとなることがあります。

語学力

グローバル企においてインハウスローヤーに託される業務は、法律を踏まえたうえでの外国企業との交渉、あるいは、外国の法律を吟味したうえで有益な情報をまとめることなどです。この場合、ネイティブスピーカーと渡り合えるレベルの語学力は必須です。

英語や中国語だけでなく、取得者の少ない言語を話せる人材も大いに歓迎されます。会話力に限らず、外国語で書かれた法的書類をミスなく読み解ける翻訳力が求められることは言うまでもありません。

IT、化学などの専門知識

インハウスローヤーである以上、自分の会社の業務に精通していることは当たり前ですが、最先端のサービスを提供するIT企業や、研究開発に特化した化学企業など、専門性が高い企業であればあるほど、ビジネスの現場ではより深い知識を要求される場合があります。

入社のタイミングですべてを知り尽くしている必要はありませんが、ある程度専門知識を持っておくべきでしょう。

ビジネスセンス

法的な知識やスキルはもちろん重要ですが、企業がインハウスローヤーに期待するのは、単なる法律の専門家ではありません。ビジネスを推進するパートナーとしての視点です。そのため、ビジネスセンス、つまり、企業の事業戦略や市場動向を理解し、法律の知識をビジネスの成長にどのように活用できるかを理解する能力が非常に重要になります。

収益性とリスクを評価し、ビジネスチャンスを特定し、法的な観点からビジネス目標の達成を支援する能力、これらすべてがビジネスセンスに含まれます。

インハウスローヤーとして成功するためには、法的な視点だけでなく、ビジネスの視点からも物事を捉えることができる必要があります。

企業で活躍できる人物像

インハウスローヤーとして企業で成果を出し、活躍するためには、単に法律の知識やスキルを持っているだけでは不十分です。

ここでは、企業がインハウスローヤーに求める人物像、つまり、どのような資質やマインドセットを持った人材が企業で評価されるのかについて解説します。

主体性

企業が求めるインハウスローヤーは、指示待ち人間ではありません。自ら問題意識を持ち、課題を発見し、解決に向けて積極的に行動できる人材です。

法務関連の問題が発生した場合、指示を待つのではなく、自ら調査し、分析し、解決策を提案することが求められます。また、潜在的なリスクを予測し、未然に防止するためのイニシアチブを取ることも非常に重要です。

自身の判断と責任感を持って仕事に取り組み、ビジネスの成功に積極的に貢献する能力は、企業で働くインハウスローヤーにとって不可欠です。

協調性

企業は様々な部門や専門性を持つ人々が集まって構成されています。インハウスローヤーは、法務部門だけでなく、営業、開発、人事など、様々な部門のメンバーと協力して業務を進める必要があります。

それぞれの専門性を尊重し、円滑なコミュニケーションを図りながら、共通の目標に向かって協力していく協調性は、企業で働く上で非常に重要な資質です。

一人で抱え込まず、周囲と連携しながら仕事を進めることで、より良い成果を生み出すことができるでしょう。

リーダーシップ

プロジェクトの先頭に立ち、部下やチーム全体を引っ張っていく機会は格段に増えることになります。リーダーとしての資質を伸ばすことは一朝一夕ではできません。ただ、企業の中で認められ、成果を上げていくためにリーダーシップは不可欠です。周囲を引っ張る能力が求められることを常に考え、振る舞い方を模索する必要はあるでしょう。

インハウスローヤーの求人を探すには?

需要は高まっているとは言え、現在進行形でインハウスローヤーを採用したいと考えている企業を見つけるのはそれほど簡単ではありません。

数多くの就職情報の中から、インハウスローヤーを求めている企業を探し出し、さらにその企業が自分の興味の持てる分野なのかを吟味する。

このように、求人を探すだけでも長い道のりが待っています。そんな状況下において、少しでも効率よく、スピーディーに転職するために役立つ方法を3つピックアップしました。

転職エージェントサービスへの登録はほぼ必須

転職エージェントとは、企業側と転職希望者の間に立ち、最適な就職先を見つけ出してくれる人材紹介サービスです。弁護士をはじめとした各種仕業に特化したエージェントサービスも存在し、ほとんどのサービスが無料で利用できます。

転職エージェントのサービスは、企業と求職者をマッチングする担当者が、就職希望者の抱える疑問や不安に対して迅速に答えてくれますし、転職先に対する細かな要望にも耳を傾け、それを反映した職探しを行ってくれます。

また、転職の際に必要な準備や行動についてアドバイスをくれたり、本来は表に出て来ない企業の求人情報をキャッチしてくれたりもします。

転職についてわからないことが多く、疑問をクリアにしたうえで目指す転職先を決めたいという人にはおすすめのサービスです。

転職サイト・求人サイトも併用する

各種求人が掲載されている転職サイトにも、エージェントサービス同様、弁護士資格を持つ人に特化したものがあります。

数ある転職サイトから、自分に最適なものを選ぶポイントはいくつかありますが、まずは求人情報が豊富なサイトを選ぶこと。さらに、コンサルタントのアドバイスが受けられる、勉強会や相談会を開催しているといった付加価値が付随しているものを選ぶのがいいでしょう。

登録自体は複数サイトでも可能ですから、エージェントと併用することで、より厚みのある転職活動が可能になります。

自分自身の人脈を利用する

より信頼できるラインで、希望や思いを素直に伝えながら転職活動をするのなら、個人的な人脈を活用するのもいいでしょう。修習生時代の先輩や教官、大学時代の恩師や友人のコネクションを辿り、転職先が見つかれば大成功です。

これまで全く縁のなかった企業に転職するより、かなり気持ちに余裕を持って入社することができるでしょう。ただし、注意点も少なくありません。まず、人脈を使った転職は確実性が低いうえに、仲介者に多くを望めないということです。

さらに、紹介してもらった転職先と万が一トラブルが起きた場合などは、大切な人脈を失うことにもなりかねません。

転職を考えている時期に、偶然にも人脈の1人から紹介があった、という幸運があればぜひ検討すべきですが、人脈に過度な期待を抱くのは禁物です。

まとめ:インハウスローヤーというキャリアを真剣に考えてみませんか?

インハウスローヤーになると決意する理由は人それぞれではありますが、「弁護士としての資格をうまく活かし、新たな挑戦をする」という意味において、非常に前向きな目標だと言えます。

また、企業法務は実務を理解し法的な業務を一人で行えるまでに何年も時間を要しますから、スタートはできるだけ若いほうが望ましいです。

一般民事案件を自分の裁量で回すようになった弁護士が、一から企業法務を修行し直すのは、本人にも、指導者にもストレスが大きくなってしまうからです。

下積み仕事に“やりがい”を見出せずに、一般民事に転向する弁護士もいますが、経験不足でも参入できる市場であれば、若いうちからチャレンジすることを強くおすすめします。

インハウスローヤーの業務内容や従事するために必要とされる資質などを吟味されることが、最終的に理想の転職を成し遂げることに繋がれば本望です。

【こちらの記事もオススメ!】