弁護士での独立を考えている方は、何年目に独立すべきか?他の弁護士の動向も気になるところですね。

結論から申し上げますと、弁護士経験5年を過ぎたあたりから独立する弁護士も増えてきます。

ただし、あくまでも周りの弁護士は参考程度に留めておくべきで、ご自身がしっかり独立の準備できたタイミングで実際に行動を起こすことがベストでしょう。

今回は、弁護士が独立する年数の目安や独立する前にやっておきたい準備をご説明します。

目次

弁護士の独立は5年目以降に増える

冒頭でもお伝えしたように、弁護士は5年目を過ぎたあたりから独立する方も増えていきます。

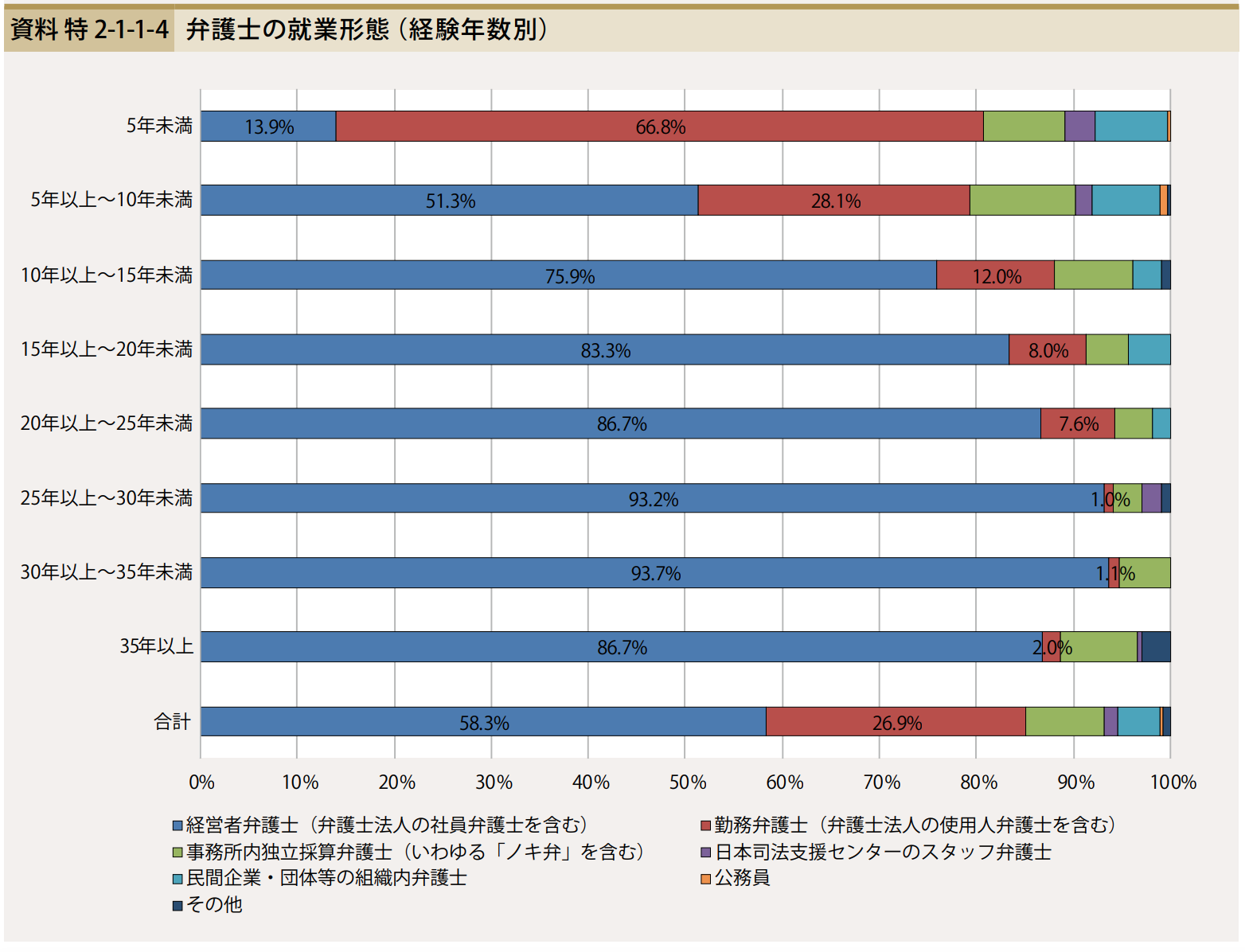

日弁連が公表している弁護士の就業形態の結果では、弁護士の経験年数が5年を過ぎることで経営者弁護士の割合も13.9%から51.3%にまで大幅に増加していることが分かります。

年齢的には30歳代での独立が1つの目安

弁護士としての実務経験が5年以上となると、最短ルートで弁護士になった方もすでに30歳を超えています。仕事をする一番活力的な年齢で、経験年数的にも30歳代を1つの目安にすると良いかもしれません。

もちろん、20歳代で独立する新進気鋭の若手弁護士もいますし。十分に経験を積んで、費用面でも余裕がある状態での独立でも間違いではありません。

あくまでも年齢や年数は目安に過ぎません。弁護士になって2~3年の方でも、チャンスが迫っていてしっかり準備が出来ているのであれば独立に挑戦すべきでしょうし、10年以上弁護士として事務所等に属して働いている方も焦る必要はありません。

大切なことは、ご自身に独立する準備が整っているかどうかです。どのポイントを特に注目するかは後述しますので、参考にしてみてください。

家庭の事情も考えて独立のタイミングを見図るのも〇

ここまで弁護士の仕事の中での独立のタイミングをご説明しましたが、判断基準の1つにご家族との事情を加味して考えてみても良いでしょう。特に弁護士の独立が多い30歳代は、結婚や出産などの人生でも大きなイベントが起き得る時期でもあります。

|

メリット |

デメリット |

|

・自由な働き方ができる ・定年退職がない ・自分のやりたいことができる ・事業の幅を調整できる ・経営に関する知識・経験も高まる |

・初期は運転資金が必要 ・独立後数年は年収が下がりがち ・責任や管理負担が重くなる ・勉強する時間が減る ・ノウハウがガラパゴス化してしまう |

【関連記事】「弁護士が独立のメリットデメリット」

弁護士で独立することで時間的な自由ができることもありますが、反対に独立準備でとても家族に構っていられないような状況も起こり得ます。収入面でも不安定になることは十分に考えておくべきでしょう。

このような結婚・出産のタイミングと独立のタイミング1~2年程度ずらした方が良いと考えます。結婚して落ち着いてきたので独立したり、独立後に安定してきたので結婚するなど、順番はどちらでも構いません。

ただ、結婚を機にエネルギッシュに働ける方もいますから、こちらもあくまでも参考に、ただ、仕事以外の出来事とも合わせてタイミングを考えることはおすすめします。

弁護士として独立するタイミング|独立までにやっておくべきこと

上でもお伝えしましたが、独立するには何年目かどうかはあくまでも目安であって、大切なことはご自身がしっかり準備が整っているかどうかです。

年数だけで判断して独立しても、失敗しやすいポイントの対策が取れていなければ、独立後に事務所を続けていくことも難しくなってしまうでしょう。弁護士の独立で特に失敗しやすい要因は、『費用』と『集客』です。

それぞれどの部分に気を付けるかをご説明します。

独立資金の確保をしっかりしておく

弁護士として独立する場合、多くが事務所を借りて開始されるでしょう。その場合、開業資金だけでも300万円以上発生します。

借り入れやローンでの対応も可能ですが、可能な限り自己資金で始めた方がリスクも低くて失敗しにくいでしょう。そう考えると、弁護士の独立まで5年目以降が目安ということも腑に落ちるかと思います。現実的に300万円程度貯めるのに足り得る年数でしょう。

ただし、あくまでも最低賃金の目安ですので、事務所が広くなったり好立地になることで、さらに費用は必要になります。1,000万円を超えるケースもあるでしょう。その場合は、もう少し自己資金を貯めるか、思い切って借り入れて挑戦するかを検討します。

また、併せて独立後の運転資金も忘れてはなりません。一般的には独立後の3~6ヶ月分の運転資金は準備しておくべきとされています。毎月50万円の経費が掛かるなら、200万円程度は運転資金としてプラスで用意しておきましょう。

9 開業費用の設定 「0 円起業」となる即時・早期独立弁護士の場合には,自宅開業なら 50 万円,執務場所 を自宅以外に求めるのであれば,100~300 万円あれば,開業は十分可能である。 ただし,開業後,事業を継続するためには一定の運営資金の準備が必要である。弁護士 会によっては,新人には法律相談や国選事件が配点されないところもあり,相当期間,収 入が見込めない場合もある。

引用元:弁護士会|即時・早期独立開業マニュアル(三訂版)補訂

集客手段の確保を1つは確立しておく

独立で失敗しないために大事なことは、集客手段をしっかり確立して、安定した売上を目指すことです。

これまでは所属先の事務所の集客によって依頼者がいて仕事もありましたが、独立後は集客することから仕事の1つになります。

- 広告(ネット広告、TVCM、電車広告など)

- ホームページ経由

- 紹介

- 法律相談会への参加

- 国選弁護人や当番弁護士

弁護士の集客方法としては上記の方法が挙げられますが、大事なことはかける時間やお金に対してきちんと結果が出るかどうかです。

広告を出して集客はできたものの、広告費がかかりすぎて利益も僅か…という状態なら、他にもっとよい方法があると考えられます。

独立する前から、集客の具体的な方法をリサーチしておきましょう。事務所に集客担当者がいるのであれば、しっかり話を聞いたり、ご自身も実際に手を付けてみるのも良いでしょう。同年代にすでに独立した弁護士がいれば、集客についてのアドバイスを受けてみると快く答えてくれる方も多いです。

現事務所を退職するタイミングと気持ち良く辞めるためのポイント

弁護士として独立するには、今の勤務先は退職することになります。一般企業を退職する時と同じ、2週間前に退職を伝えれば問題ないのですが、所属先のルールに従って、わだかまりなくスマートに退職することで、独立後にも協力してくれる場合があります。

もちろん、それ以前に「今までお世話になりました」の感謝の気持ちを伝えながら、所属先の迷惑にならないように辞めていきましょう。

1~3か月前には退職を伝える|独立の意思表明もした方が良い

所属先の立場や担当している案件にもよりますが、退職は1~3ヵ月前からと余裕をもって伝えておくことをおすすめします。

また、独立する意思をしっかり表明しておいた方が良いでしょう。所属先との関係性にもよりますが、顧問契約を結んでいる依頼は独立後に顧問先をもらえることもあります(通常は事務所内で引き継ぐことが多い)。

現在所属する事務所等での業務に最善を尽くすことはもちろん言うまでもありませんが、上記でお伝えした集客方法のリサーチや先輩からのメッセージアドバイスなど、独立に向けて動きやすくなるでしょう。

ブラック法律事務所なら早めの退職を

ブラック法律事務所に現在も在籍している方にとって悩ましいのは、どう辞めるかですよね。

できれば円満に辞めたいところですが、強い引き留めにあったり、脅されたりしたらと考えると言い出しにくいのも仕方ありません。

もし穏便に辞めたいのであれば、退職日をある程度長めに設けて、現在抱えている業務を片付けるもしくは引継ぎを完了させておきたいところです。

弁護士の方であれば「6ヶ月~1年程度」、事務職員の方は「3ヶ月~6ヶ月程度」が目安といえるでしょう。事務職員の方は状況次第では、他の事務所の弁護士に相談してみるとよいかもしれません。

まとめ

弁護士の独立は、5年以上実務経験を積んだタイミングで多くなっています。2000年になってからは、弁護士広告の自由化になり、若手弁護士でも独立を挑戦しやすい環境になったと言えます。

一方で、年々弁護士の数は増えており、準備不足で独立しても仕事がないという事態にもなりかねません。

今回は、弁護士が独立するまでの年数について主にお伝えしましたが、大事なことは年数よりも独立するための準備とタイミングです。

弁護士として独立することで、力を入れて取り組みたい分野に専念することもできますし、今まで以上の収入を得ることも可能です。しっかり準備し、果敢に挑戦していただければと思います。