技術大国の日本では弁理士の果たす役割が大きく、特許事務所や大手企業などでは優秀な弁理士を探しています。

とはいえ専門性の高い弁理士は大量募集することがないため、転職を成功させるのはそれほど簡単ではありません。

- では、弁理士が転職を成功させるためには何が必要なのでしょうか?

- また、転職先として特許事務所と企業のどちらを選ぶべきなのでしょうか?

本記事では弁理士の転職事情を紹介したうえで、特許事務所と企業の地裁部それぞれに転職する難易度や転職を成功させるポイントを解説します。未経験から弁理士業界へ転職できるのはどのような人なのかも紹介しているので、あわせて確認しましょう。

目次

弁理士の転職事情はどうなっている?

まずは、弁理士業界の転職状況やどのような経験が有利にはたらくのかなど、弁理士の転職事情について解説します。

弁理士業界は転職が盛ん

弁理士業界は新規採用が少ない業界です。新卒でいきなり弁理士として活躍する人は稀だといっていいでしょう。社会人として5年~10年程度を過ごし、30代・40代で弁理士資格を取り、弁理士として転職するというのが一般的なケースです。

言い換えると弁理士として働いている方の多くは転職組であり、転職のチャンスが大きい業界となります。人材の流動性が高いため欠員募集も比較的あります。

ただ特許事務所にしても企業にしても、大量募集はしていません。一般的な市場と比べると求人数は少なく、採用のハードルも低くないため、ほかの求職者たちを上回る要素やアピールが必要となるでしょう。

業界の平均年齢が高く30~40代でもまだ若手

弁護士業界は、他の職種に比べて平均年齢が高いことが特徴的です。日本弁理士会が発表した「日本弁理士会会員の分布状況」によると、2024年2月29日時点での弁理士の平均年齢は53.59歳と、50代半ばに達しています。

もっとも活躍している年齢層は45歳以上50歳未満であり、業界全体としては45歳以上が多くを占めています。このような年齢構成により、30代や40代の弁護士はまだ「若手」と見なされる傾向にあります。

興味深いことに、弁理士試験合格者の平均年齢は34.3歳で、特に30代が多くを占めています。これは、法曹界でのキャリアチェンジや、他の専門分野からの転向が珍しくないことを示しているとも捉えられるでしょう。

理系出身者が有利といわれている

法律系資格というと文系のイメージがありますが、弁理士は理系有利といわれる職種です。特許の出願にあたり技術内容を理解する必要があり、理系が進みやすい技術・研究職の経験が活きるからです。そのため転職活動でも理系出身かどうかを問われる機会が多くあります。

もっとも、意匠権や商標関連などは理系の知識というより法律知識がより求められる分野になるため、文系や法学部出身の方がチャレンジしやすいキャリアでしょう。

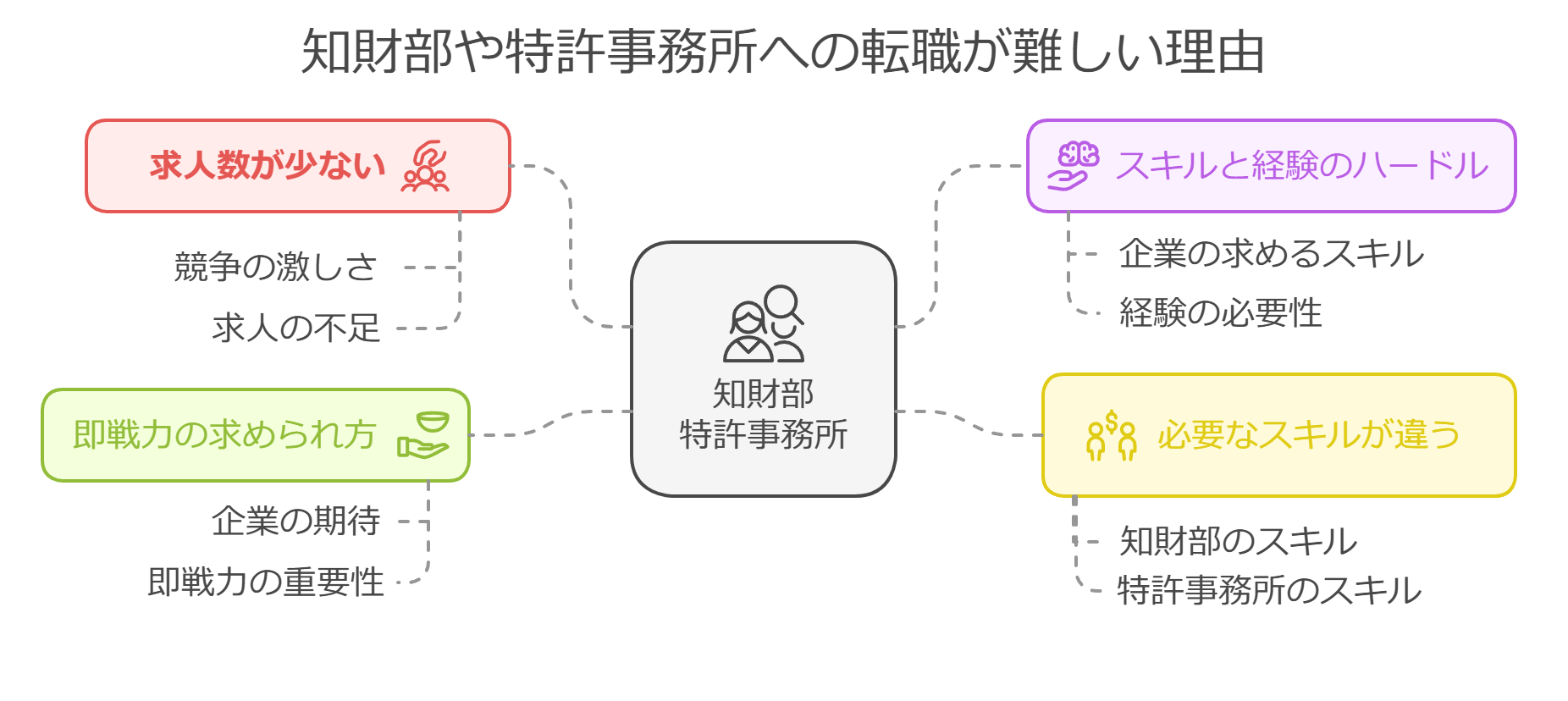

知財部や特許事務所への転職が難しい理由

弁理士にとって、知財部や特許事務所への転職は魅力的な選択肢ですが、実際にはいくつかの障壁が存在します。次に、転職が難しい主な理由を詳しく見ていきましょう。

そもそもの求人数が少なく競争も激しい

知財部や特許事務所への転職が難しい最大の理由のひとつは、求人数の少なさです。知的財産分野は非常に専門性が高く、一般的な企業と比べて人材需要が限られています。多くの企業の知財部は比較的小規模であり、頻繁に人材を募集しているわけではありません。

また、知財分野では企業秘密や長期的な戦略に関わるため、長期雇用を好む傾向があります。転職組は多いものの、必然的に新たな求人が生まれにくくなっているのが現状です。さらに、景気の変動により企業が知財関連の投資や人材採用を控えることもあり、求人数の少なさに拍車をかけています。

企業が求めるスキルや経験のハードルが高い

知財部や特許事務所が求める人材像は、多くの場合、非常に具体的かつ高度です。特定の技術分野、たとえばIT、バイオテクノロジー、機械工学などに関する深い専門知識が求められます。

そのため、単に弁理士資格を持っているだけでなく、実際の特許出願や知財戦略の立案経験が重視されます。グローバル展開をおこなう企業では、高度な英語力や他の言語能力が必須となることもあります。

さらに、法律や技術の知識だけでなく、経営戦略を理解し、ビジネスに貢献できる能力も求められます。これらの高いスキルや経験のハードルが、転職を難しくする一因となっています。

知財部と特許事務所で必要なスキルが異なる

また、知財部と特許事務所間の転職でも、一筋縄ではいかないのが実情です。

知財部では特許調査や発明発掘、ライセンス交渉など幅広い業務をおこなうため、特許事務所での業務とは異なるスキルセットが求められます。特許事務所では主に出願業務を担当するため、知財部で必要とされるスキルだけでは、転職は難しくなります。

知財部は、企業の知的財産戦略に深く関与し、技術的な理解や戦略的な思考が求められます。一方、特許事務所は、特許出願書類の作成や特許庁への手続きに特化し、法律的な知識と手続きの正確さが重視されます。

即戦力を求める企業が多い

特許にまつわる業務は、技術革新のスピードに追随する必要があり、迅速な対応が求められます。そのため、時間をかけて新人を育成するよりも、即座に成果を出せる人材を望む傾向にあります。

長年、知財部門や特許事務所で実績を積んできた人材や、学生時代から知財に興味をもち、卒業後すぐに知財関連の仕事に就いて経験を積んできた人材、企業の知財部門と長期にわたって取引関係にあった弁理士の方などが企業の求めるターゲットとなりがちです。

このような即戦力志向が、経験の少ない弁理士や異なる分野からの転職を考える人にとって大きな障壁となっています。

知財部と特許事務所における仕事内容の具体的な違い

企業の知財部は、会社の知的財産戦略を立案し実行する内部組織である一方、特許事務所は外部の専門サービス提供者として多様なクライアントのニーズに応えます。この基本的な立場の違いから、日々の業務内容、求められるスキル、そしてキャリアパスにも大きな違いが生まれてきます。

| 比較項目 | 知財部 | 特許事務所 |

|---|---|---|

| 業務範囲 | 自社知財戦略立案・実行、権利化、無形資産全般 | 出願書類作成、特許庁手続き、係争対応、技術契約 |

| 技術分野 | 自社事業領域に特化 | 幅広い技術分野に対応 |

| コミュニケーション範囲 | 社内(技術、事業、経営層)+外部事務所 | クライアント企業、発明者、特許庁審査官 |

| 業務の進め方 | 企業戦略に基づき計画的、権利化判断 | クライアント依頼ベース、迅速・正確対応 |

| キャリアパス | 企業内昇進、知財戦略・経営連携 | 弁理士として専門深化、パートナー、スペシャリスト |

次に、知財部と特許事務所における仕事内容の具体的な違いについて、主な側面から詳しく見ていきましょう。これらの違いを理解することは、知財分野でのキャリア選択や転職を考えるうえでも非常に重要です。

業務範囲

知財部の業務範囲は非常に広範囲に及びます。発明の発掘・創発から始まり、出願方針の策定、さらには権利化戦略の立案まで、幅広い業務を担当します。

また、特許だけでなく、商標や著作権など、企業の無形資産全般を取り扱うこともあります。さらに、経営戦略や事業戦略と連携した知財戦略の立案にも深く関与することが求められます。

特許事務所の主な業務は、出願書類の作成や特許庁への各種手続きです。具体的には、特許・実用新案・商標・意匠の出願から登録に至るまでの一連の手続きを担当します。加えて、知的財産権に関する係争関連業務や、技術契約に関する業務なども取り扱います。

技術分野の幅

知財部が扱う技術分野は、主に自社の事業領域に関連する分野に特化しています。企業の専門性や事業戦略に基づいて、特定の技術分野に深い知識と経験をもつことが求められます。

一方、特許事務所は電気・電子・情報・機械・制御など、幅広い技術分野への対応が必要です。多様なクライアントのニーズに応えるため、さまざまな分野の専門知識をもつ人材が必要とされます。また、商標や意匠については、産業分野を問わず全分野をカバーする必要があります。

コミュニケーション範囲

知財部がコミュニケーションをとるのは主に社内メンバーですが、さまざまな部門と密接な連携が必要です。技術開発部門、事業部門、さらには経営層とも頻繁に情報交換をおこなうのが一般的でしょう。また、外部の特許事務所とも連携し、効果的な知財戦略の実現に努めます。

特許事務所のコミュニケーション範囲は、主にクライアント企業の知財部門や発明者との間で行われます。クライアントのニーズを正確に把握し、適切な知財保護を実現するための緊密な連携が求められます。また、特許庁審査官とのやり取りも重要な業務のひとつです。

業務の進め方

知財部の業務は、企業の事業戦略や研究開発戦略に密接に連動しています。これらの戦略に沿って、計画的に発明を創出・発掘することが求められるでしょう。また、権利化の方針策定やメインクレームの作成、特許明細書のチェックなど、知的財産権の取得に関する重要な判断も担当します。

特許事務所の業務は、主にクライアントからの依頼に基づいて進められます。具体的な出願書類の作成や手続きの実施が中心となりますが、それに加えて先行技術調査や特許性に関する鑑定業務なども行います。クライアントのニーズに応じて、迅速かつ正確な対応が必要です。

キャリアパス

企業の知財部でのキャリアパスは、一般的に企業内での異動や昇進を通じて進展します。知財部門内でのスキルアップはもちろん、他部門との連携を通じて幅広い経験を積めるのが特徴です。また、知財戦略の立案や経営層との連携など、より広い視点での業務に携わる機会も増えていきます。

それに対し、特許事務所でのキャリアパスは、主に弁理士としての専門性を深めていく方向に進みます。弁理士資格取得後、経験を積んでパートナーになるなど、より高度な専門知識と責任が求められる立場へと進んでいくのが一般的です。また、特定の技術分野におけるスペシャリストとして認知され、その分野での第一人者となることも可能です。

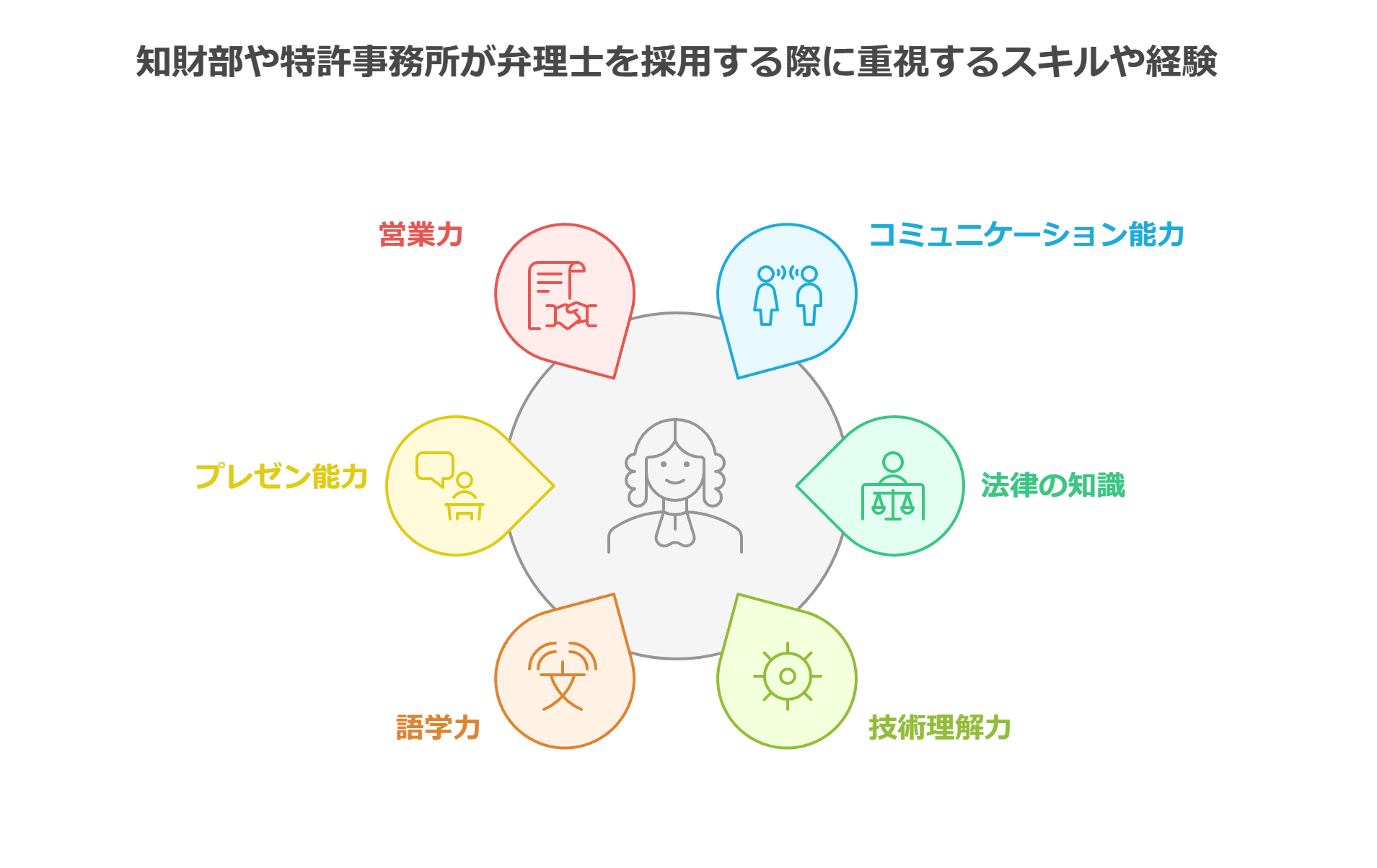

知財部や特許事務所が弁理士を採用する際に重視するスキルや経験は?

知財部や特許事務所が弁理士を採用する際には、単に資格をもっているだけでなく、さまざまなスキルや経験を重視します。

次に、特に重視されるスキルや経験について詳しく紹介します。これらの組織が求める人材像を理解し、転職を成功に近づけましょう。

コミュニケーション能力

一般的な転職活動でも人柄やコミュニケーション力は重要視されますが、知財部や特許事務所においてはコミュニケーション能力は極めて重要視されます。

弁理士は、発明者や技術者、経営陣、そして他の法律専門家など、さまざまな立場の人々と効果的にコミュニケーションをとることが必要です。複雑な技術概念をわかりやすく説明する能力や、クライアントの要望を正確に理解し、適切なアドバイスを提供する能力が求められます。

また、チーム内での円滑な情報共有や、外部の関係者との交渉においても、高いコミュニケーション能力が必要とされます。

法律の基礎知識

知財部や特許事務所への転職を目指す弁理士にとって、当然ながら知的財産法を中心とした法律の基礎知識は欠かせません。

特許法、商標法、著作権法などの知的財産法はもちろんのこと、民法や民事訴訟法などの基本的な法律知識も重要視されます。さらに、国際的な知的財産制度や、最新の法改正動向にも精通していることが求められます。

特に、実務上の法的問題に対して適切な判断を下せる能力や、法律の解釈を具体的なケースに適用できる応用力が評価されるでしょう。

技術理解力

知財部や特許事務所では、技術への理解力も非常に重要視されます。特に、IT、バイオテクノロジー、機械工学など特定の技術分野に関する深い知識と理解が求められます。

くわえて、新しい技術やイノベーションを迅速に理解し、その技術的価値を見極める能力が必要です。また、技術的な内容を法的な観点から分析し、最適な保護戦略を立案できる能力も重要です。

技術トレンドや業界動向にも敏感であることが、付加価値の高い弁理士として評価されるポイントとなります。

語学力

グローバル化が進む現代において、弁理士の語学力、特に英語力は非常に重要視されます。世界の特許出願件数は増加傾向にあり、国際的な特許出願や権利化のプロセス、海外企業との交渉などにおいて、高度な英語力は欠かせません。特に国際出願件数が多い特許事務所では、語学力の試験が実施される場合もあります。

TOEICは800点以上でビジネス会話ができるレベルが目安となりますが、中国での特許出願が非常に多いため、中国語もできるとかなりの強みとなるでしょう。

プレゼンテーション能力

弁理士には、複雑な技術や法律の内容をわかりやすく説明し、説得力のあるプレゼンテーションをおこなう能力も求められます。経営陣に対する知財戦略の提案、クライアントへの権利化方針の説明、審判官や審査官に対する意見陳述など、さまざまな場面でプレゼンテーション能力が必要です。

効果的な視覚資料の作成、論理的な説明構成、質疑応答の対応力など、総合的なプレゼンテーションスキルが評価されます。

営業力

特に特許事務所では、弁理士の営業力も重要視されます。新規クライアントの獲得や既存クライアントとの関係強化において、弁理士の営業力が直接的に事務所の業績に影響を与えるためです。クライアントのニーズを的確に把握し、適切なサービスを提案する能力や、信頼関係を構築・維持する能力が求められます。

また、自身の専門性や事務所のサービスを効果的にアピールする能力も重要です。企業の知財部においても、社内の他部門や経営陣に対して知財の重要性を説得し、必要なリソースを獲得するための営業力が必要とされることがあります。

弁理士の求人紹介・転職相談はこちら

弁理士業界未経験でも転職を成功させるのはどんな人?

実務経験が重視される弁理士業界では、未経験からの転職は厳しいのが現状です。ただし未経験から弁理士への転職を成功させている方もいるので、未経験でも転職を成功させる要素を知っておきましょう。

35歳未満で弁理士資格がある

まったくの未経験で弁理士資格もない場合の転職は、非常に厳しくなります。実務経験はなくても知識があることの裏付けが必要なので、弁理士資格か、少なくとも短答式の合格は勝ち取っておきたいところです。20代から30代前半の弁理士は数が少ないので、若くて弁理士資格があるのなら育てたいと考える特許事務所もでてくるでしょう。

もっとも、弁理士資格があるだけで簡単に転職ができるわけではありません。転職市場では弁理士資格の保有は当然であり、かつ実務経験のある求職者と戦うことになります。弁理士資格以外のアピールポイントも備えておく必要があるでしょう。

社会人経験3~5年以上あると尚良い

弁理士業界未経験であっても、他の業界での社会人経験は大きな強みとなります。特に3~5年以上の経験があると、基本的なビジネススキルや職場でのコミュニケーション能力が身についていると見なされます。この経験は、知財部や特許事務所での業務にも活かせる可能性が高いでしょう。

たとえば、一般企業での営業経験は、クライアントとの関係構築や新規顧客の獲得に役立ちます。技術系企業でのエンジニア経験は、発明の本質を理解し、技術者とのコミュニケーションを円滑におこなうのに有利です。また、法律事務所での勤務経験があれば、法的文書の扱いや法律用語に慣れているという点で評価されるでしょう。

さらに、社会人経験があることで、業務の進め方、締め切りの管理、チームワークなどの基本的なスキルが身についていることが期待できます。これらは、弁理士業界に入ってからの学習曲線を緩やかにし、より早く実務に適応できる可能性を高めます。

論理的に言語化できる能力が高い

弁理士の仕事において、論理的思考力と高い言語能力は不可欠です。特に、複雑な技術概念を明確かつ簡潔に説明する能力や、法的な論理展開を正確におこなう能力が求められます。

未経験者であっても、これらの能力が非常に高い人材は、弁理士業界での活躍が期待できます。たとえば、技術的な内容を非技術者にもわかりやすく説明できる能力や、複雑な問題を構造化して整理し、解決策を提示できる能力は高く評価されます。

また、文章作成能力も重要です。特許明細書や意見書など、法的効果をもつ文書を作成する際には、曖昧さのない正確な表現が求められます。論理的で説得力のある文章を書く能力は、弁理士としての素質を示す指標となります。

このような能力は、たとえば学術論文の執筆経験、ディベート大会での実績、複雑な問題解決を要する業務経験などで証明できるかもしれません。

技術的なバックグラウンドや特化した専門スキルがある

弁理士業界未経験であっても、特定の技術分野における深い知識や専門スキルをもっている人材は、転職に成功する可能性が高くなります。特に、IT、バイオテクノロジー、機械工学、電気工学といった理系分野での専門性は、知財部や特許事務所にとって非常に魅力的です。

たとえば、大学や大学院で特定の技術分野を専攻していた場合、その分野に関連する特許案件を扱う際に即戦力となる可能性があります。また、企業での研究開発経験がある場合、その技術分野での実務知識や最新トレンドの理解が評価されるでしょう。

さらに、プログラミングスキルやデータ分析能力などの特化したスキルも、知財業務のデジタル化が進む中で重宝されます。特許情報の分析や可視化をしたり、AI技術の特許出願をサポートしたりと、技術を活用した新しい業務領域で活躍できる可能性があります。

このような技術的バックグラウンドや専門スキルは、弁理士業務の特定分野での優位性を示すものとなり、未経験者であっても採用される可能性を高めるでしょう。ただし、これらのスキルをもっているだけでなく、それを知財業務にどのように活かせるかを明確に説明できることが大前提です。

弁理士が転職活動をする方法

最後に、弁理士の転職活動の方法について解説します。基本的には次の4つのいずれかの方法で転職先を探すことになるでしょう。

転職エージェントを利用する

もっともおすすめな方法は、転職エージェントを利用する方法です。特に転職活動が初めての方や、自分の強みをどうアピールすればよいか悩んでいる方にとっては、頼りがいのあるパートナーといえます。

転職エージェントは希望の条件などを伝えると求人探しや面接の日程調整などサポートしてくれるため、忙しい方の転職活動としてはおすすめです。特に企業の知財部の場合は大手の転職エージェントで求人を多数扱っているため利用価値が高いでしょう。また、転職エージェントは企業の採用担当者とつながりをもっており、求職者のことを強く企業へ推薦してくれます。

ただし、弁理士に特化した転職エージェントでないと特許事務所の内情や業務への理解が乏しいため、業界に特化したエージェントを選ぶのがポイントです。

紹介・リファラル採用を活用する

弁理士業界の人脈を利用して転職する方法です。特に小規模な特許事務所で働きたい場合には、募集すらだしていないケースも多いので有効だといえます。紹介の場合は応募先の安心感にもつながるため採用の可能性を高められるでしょう。

ただし、転職後に「やっぱり合わなかった」などの理由で離職してしまうと、紹介者の顔に泥を塗ることになります。紹介は慎重に受けるのが賢明です。

働きたい特許事務所や企業へ直接応募する

どうしても働きたい特許事務所や企業がある場合には、ホームページの採用情報などをもとに直接応募する方法も選択できます。希望の事務所・企業で必ずしも求人募集をしているとは限りませんが、いつかチャンスがやってくる可能性があります。

ただし、長期戦も覚悟する必要があるため、転職を急いでいる方などには向かない方法です。

日本弁理士会のホームページで求人を探す

日本弁理士会のホームページでは弁理士の求人情報を掲載しています。特に紹介などを受けられるわけではありませんが、掲載されているのは弁理士の求人ばかりなので探す手間を省くことができます。

ただし、大半が特許事務所の求人なので、企業内弁理士への転職を検討している方はほかの方法を利用してください。

弁理士の転職に特化した転職エージェントおすすめ5選

弁理士の転職に強い転職エージェントは非常に数がすくないのが現状です。弁理士人口も約10,000人しかいないため、特許事務所を中心にサービス展開をおこなう企業自体が少ないのが主な理由ですが、今回はかずあるエージェントのなかでも弁理士転職に強い6社をご紹介します。

NO-LIMIT(ノーリミット)

「NO-LIMIT(ノーリミット)」は、弁理士・弁護士・インハウスローヤー・法務人材に特化した転職エージェントです。

弁理士業界に精通した専任のキャリアアドバイザーから1対1でサポートを受けられるため、企業の知財部や特許事務所への転職を考えている方は相談してみましょう。多彩な求人のなかから、本当に活躍できる企業を紹介してもらえます。転職したことがない、書類選考に通る職務経歴書の書き方がわからない方でも、イチから丁寧にサポートしてくれるのが特徴です。

公式サイト:https://no-limit.careers/

PatentJob Agent

「PatentJob Agent」は、年収600万円以上を目指す知財業界専門転職サービスです。2006年から一貫して専門的な経験を活かしていきたい方のキャリアを全力で応援しており、転職者の希望を無視したしつこい連絡や無理強いは一切しないのが特徴です。転職者が納得できる形で転職活動を進められることを第一に考えているサービスです。

REX弁理士キャリア

「REX弁理士キャリア」は、弁理士・特許事務所・知財に関する求人サイトです。弁理士・特許技術者に特化したコンサルタントが在籍しているため、スキルや経験の棚卸からしっかりサポートしてくれます。

LEGAL JOB BOARD(リーガルジョブボード)

「LEGAL JOB BOARD(リーガルジョブボード)」は、士業に特化した転職サイトです。効率的に転職活動を進められるように「ダイレクトリクルーティング」と「エージェントサービス」の2つを導入しています。

| ダイレクトリクルーティング | 転職者と採用担当者が直接メッセージのやりとりをするシステム |

| エージェントサービス | その業界に特化コンサルタントを担当につけるシステム |

転職者一人ひとりに合った転職活動を行え、エージェントサービスでは、転職者・採用担当者のそれぞれのニーズに合わせて提案をおこなうのでミスマッチを防げます。

MS Agent(旧MS-Japan)

「MS Agent(旧MS-Japan)」は、35年の歴史を誇る管理部門・士業特化型エージェントです。東京以外にも神奈川・愛知・大阪などの求人があります。

1万件以上の求人が登録されており、多くの上場企業とネットワークがあるのも強みです。トップクラスのシェアを誇ってきた実績とノウハウを提供してくれるでしょう。

まとめ

実務経験者を求める弁理士業界では、転職は活発におこなわれています。ただし特許事務所・企業ともに採用枠は限られるため、転職成功のために何が必要なのかを理解したうえで転職活動に臨む必要があります。

また特許事務所と企業では求められるスキルや経験などが大きく異なるため、経験のない場所での転職を希望する場合には戦略を練る必要性が高いでしょう。見切り発車で転職せずに、転職エージェントに相談しながら計画的に転職活動を進めることをおすすめします。