司法試験における一番のヤマは、やはり論文式試験ですよね。

なぜなら、司法試験は実務家登用試験であり、法律実務家は、法律文書の作成能力がなければ仕事にならないからです。

しかも、法律家が作成する文章は、ただの感想文ではありません。

法律という体系化されたルールの内容、理論を理解していることを前提にして、具体的な事実関係に対してどのように法律が解釈適用されるのかを表現することが必要です。

当事者が言いたいことを、法律の理論枠組みに沿っていわば翻訳し、説得的に相手に伝えるような文章を作成する必要があります。

このような法律文書作成の基本的な能力をつけるためには、何を使って、どのように勉強すればいいのでしょうか?

この記事では、

- 1:司法試験の論文式試験で問われていること

- 2:法律家の文章作成の作法(法的三段論法)とは何か

- 3:日本語的にわかりやすい文章の重要性

- 4:科目ごとの論文の具体的な書き方

- 5:実戦的な答案作成の練習の仕方

などを解説します。

目次

司法試験や予備試験の論文式試験で試されていること

司法試験あるいは予備試験の論文式試験において、試されていることとは何か。

以前、こちらの記事で、司法試験法3条に関するお話をしました。

今回は、論文式試験で試されていることについて、より深く掘り下げて、司法試験の論文式試験に向けた勉強の正しい方向性を探っていきたいと思います。

論文式試験は、何を試す試験なのか。法律では、このように定められています。

司法試験法第3条2項

「論文式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的と」する。

この規定からは、「論文式による筆記試験」で「判定」される能力として、大きく次の2つの能力が読み取れます。

裁判官、検察官又は弁護士になろうとする者に必要な専門的な学識

必要な専門的な学識とは、端的に言えば、法律の専門知識です。では、法律の専門知識とは何か。様々な整理の仕方が考えられますが、筆者は、2つの意味が含まれると考えております。

1つは、個々の条文や制度設計そのものに関する知識です。平たく言えば、どの法律にどのようなことが書いてあり、個々の条文(あるいは個々の文言)がどのような意味なのかを理解していることです。

原則―例外、法律要件―効果の区別などの構造理解の仕方は、条文知識に含まれます。また、理論面に関する知識は、判例や学説の集積の中で理論構築されたものです。

もう1つは、条文を解釈・適用するための知識、思考方法です。

条文を解釈・適用するための知識、思考方法とは

特に、判例は、具体的な事案に対して、実際に法を解釈適用した思考方法の集積です。学説も、個々の条文や制度趣旨の理解、あるいは法律の解釈適用に関して理論的な考察をもとに様々な思考方法を提示するものとして位置づけられます。

このように、法曹になるための専門的な学識は、法律の専門知識、すなわち個々の条文・制度設計そのものの知識とともに、条文を具体的事実関係に対し解釈適用するための知識・思考方法との両輪でできています。

ここで、判例や学説の知識が必要となるのは、一片の条文の解釈は様々な見方考え方がありうる中から、研究や議論の集積によって裏付けられ、一定のコンセンサスが得られたものが必要だからです。

法的な分析、構成及び論述の能力

これは、上記のような「専門的な学識」をアウトプットする能力であると考えられます。その具体的な要素としては、文理上3つに分解できます。

- 1.法的な分析力

- 2.(法的な)構成力

- 3.(法的な)論述力

論文を書く際に直接必要となる能力は、この3つです。なぜなら、知識は、論文起案の過程で、具体的事案を解決する(設問に対する解を示す)ために必要な限りで活用することができるかどうかが問われているからです。

論文式試験では知識の表現と論述スキルどっちが大事か?

専門知識と上記に示した3つの能力のいずれが大事かは、二者択一的な結論ではありません。

知識がなければ法的な分析ないし論述力を示すことはできませんし、法的な分析ないし論述力がなければ「専門的な学識」を具体的事実関係のもとで正確に活用できる能力を示すことができません。

したがって、論文を書くには、知識と法律論文の起案スキルのいずれも欠くことはできません。しかし、隅からすみまで正確な専門知識がなければ、論文式試験に合格することができないかというと、そうではありません。

そのことが、司法試験法3条4項に表れています。

司法試験法3条4項

司法試験においては、その受験者が裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、法律に関する理論的かつ実践的な理解力、思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。

つまり、知識があるかどうかという点で決されるのではなく、「法律に関する理論的かつ実践的な理解力、思考力、判断力等」の有無にフォーカスされるのです。

そして、「法律に関する理論的かつ実践的な理解力、思考力、判断力等」は、まさしく知識を前提に、具体的事実関係に対して法律を解釈適用した思考過程を文章で表現した起案に現れます。

そのため、知識は前提であり、法的な分析、構成、論述力にウェイトがあるため、知識そのものより、法律文書の論述のスキルが重要であると考えられます。

すでに述べたように、法的な分析力、構成力、論述力の3つがあります。

法的な分析力

法的な分析力は、具体的な事実関係を、法的な観点から意味のある事実を分析する能力です。ここで、刑法を例にとって考えてみましょう。

次のような事実関係があったとします。

甲は,新たに投資会社を立ち上げることを計画し,その設立に向けた具体的な準備を進めていたところ,同会社設立後の事業資金をあらかじめ募って確保しておこうと考え,某年7月1日,知人のVに対し,同年10月頃の同会社設立後に予定している投資話を持ち掛け,その投資のための前渡金として,Vから現金500万円を預かった。その際,甲とVの間では,前記500万円について,同会社による投資のみに充てることを確認するとともに,実際にその投資に充てるまでの間,甲は前記500万円を甲名義の定期預金口座に預け入れた上,同定期預金証書(原本)をVに渡し,同定期預金証書はVにおいて保管しておくとの約定を取り交わした。

同日,甲は,この約定に従い,Vから預かった前記500万円をA銀行B支店に開設した甲名義の定期預金口座に預け入れた上,同定期預金証書をVに渡した。なお,同定期預金預入れの際に使用した届出印は,甲において保管していた。

2 甲は,約1年前に無登録貸金業者の乙から1000万円の借入れをしたまま,全く返済をしていなかったところ,同年7月31日,乙から返済を迫られたため,Vに無断で前記定期預金を払い戻して乙への返済に流用しようと考えた。そこで,同年8月1日,甲は,A銀行B支店に行き,同支店窓口係員のCに対し,「定期預金を解約したい。届出印は持っているものの,肝心の証書を紛失してしまった。」などとうその話をして,同定期預金の払戻しを申し入れた。Cは,甲の話を信用し,甲の申入れに応じて,A銀行の定期預金規定に従って甲の本人確認手続をした後,定期預金証書の再発行手続を経て,同定期預金の解約手続を行い,甲に対し,払戻金である現金500万円を交付した。

甲は,その足で乙のところへ行き,受け取った現金500万円を乙に直接手渡して,自らの借入金の返済に充てた。なお,この時点で,乙は,甲が返済に充てた500万円は甲の自己資金であると思っており,甲がVから預かった現金500万円をVに無断で自らへの返済金に流用したという事情は全く知らないまま,その後数日のうちに甲から返済された500万円を自己の事業資金や生活費等に全額費消した。

(出典:平成30年度予備試験論文式試験刑事系・刑法(一部抜粋))

上記の事実関係の中で甲の罪責について検討するにあたり、事実関係をみていくと、甲が行った様々な行為があります。

まずは、マクロな視点から、甲が行った行為を分析していきます。

| 事実関係1 | 新たな投資会社の立ち上げ計画→設立に向けた具体的な準備→事業資金をあらかじめ募りたい。 |

| Vに投資話を持ち掛けて、前渡金500万円を受け取る。 | |

| その際、甲V間で約定 ・500万円は投資のみに充てる ・投資に充てるまでの間、500万円を甲の定期預金口座に預ける ・定期預金口座の証書は、Vが保管 |

|

| 定期預金預け入れの際に使用した届出印は、甲が保管 | |

| 事実関係2 | 甲は1年前から乙から借りていた1000万円の借り入れの返済を怠っていた → 乙から返済を迫られ、定期預金にある投資資金としてVから預かっていた500万円を流用しようと考える。 |

| A銀行B支店の店員Cに、証書の紛失というウソを理由に定期預金の払い戻しを申し入れ→持っていた届出印を提出し、払い戻し手続をする。 | |

| Cは、定期預金証書の再発行手続をして、甲に定期預金の払戻として500万円を交付。 | |

| 受け取った500万円をそのまま乙のところに持っていき、借金返済のため費消。 |

次に、法的な観点から意味のあるまとまりごとの区別をする形で分析します。

| 事実関係1 | 【業務性(刑法253条)の有無】 新たな投資会社の立ち上げ計画→設立に向けた具体的な準備→事業資金をあらかじめ募りたい。 |

| 【金銭の預託を受けた事実】 Vに投資話を持ち掛けて、前渡金500万円を受け取る。 |

|

| 【委託の存在・内容,業務性の有無】 その際、甲V間で約定・500万円は投資のみに充てる・投資に充てるまでの間、500万円を甲の定期預金口座に預ける・定期預金口座の証書は、Vが保管 |

|

| 【500万円の他人性】 ・投資に充てるまでの間、500万円を甲の定期預金口座に預ける ・定期預金口座の証書は、Vが保管 |

|

| 【甲の預金占有の事実(詐欺罪との区別)】 ・500万円を甲の定期預金口座に預ける ・定期預金預け入れの際に使用した届出印は、甲が保管 |

|

| 事実関係2 | 【不法領得の意思・故意】 甲は1年前から乙から借りていた1000万円の借り入れの返済を怠っていた → 乙から返済を迫られ、定期預金にある投資資金としてVから預かっていた500万円を流用しようと考える。 |

| 【横領行為】 A銀行B支店の店員Cに、証書の紛失というウソを理由に定期預金の払い戻しを申し入れ→持っていた届出印を提出し、払い戻し手続をする。 Cは、定期預金証書の再発行手続をして、甲に定期預金の払戻として500万円を交付。 |

|

| 【横領の既遂時期のとらえ方】 受け取った500万円をそのまま乙のところに持っていき、借金返済のため費消。 |

このように、事実自体の分析→法的に意味のある事実のまとまりを区分することの大きく2段階で事案を分析していくスキルが、法的な分析力です。

法的な構成力

具体的には、事案に現れた社会的事象の中で法的に意味のある事実を、法律論として整理する力です。ここで、民法を例にとってみましょう。

司法試験では、よく「AはBに対して、どのような請求ができるか。」といった設問があります。その中で、事実関係の最後あたりに、「AはBに、お金の支払いを求めている。」といった文があるとします。

ここで、法的に「お金の支払いを求める根拠」にはどのようなものがあるでしょうか。様々考えられます。

売買契約などの契約に基づく代金等の支払請求なのか、あるいは契約を解除したことに基づく原状回復請求なのか、それとも不法行為に基づく損害賠償請求なのか、債務不履行に基づく損害賠償請求なのか、占有物に有益費を支出したことを根拠にする費用償還請求なのか。

具体的な事実関係の中から、何か単一のものに特定される場合もあれば、複数存在する場合もあります。

それらを法的な分析を踏まえたうえで、法律論として成立するように整理し、具体的にロジックを立てていく作業をします。

この作業をこなす力が、法的な構成力です。

法的な論述力

法的な論述力は、法律論文の作法を守りつつ文章で説得的に伝える能力です。

具体的には、法的三段論法で、正確に専門用語を用いて、問われていることに対して形式的かつ実質的に解答を論述することです。

法的三段論法について、以下詳しくみていきます。

論文起案の基本①-法的三段論法で書かれていること

法律家の文章の基本

何か論理的に物事を相手に伝えて説得しようとするとき、論理学では、1つの手法として、三段論法というものがあります。

三段論法とは、①A(大前提)からC(結論)が導かれる命題があり、かつ②B(小前提)がAに当てはまる関係が成り立つときに、①と②から、③Bは、Cであるという命題が成り立つという論法を言います。よくある簡単な例をとれば、こうです。

- ①人は、いつか死ぬ。

- ②かわしょー吉は、人である(※)。

- ③よって、かわしょー吉は、いつか死ぬ。

※かわしょー吉が人でないという可能性は考慮しない。

法律家は、論理学にいう三段論法を次のように置き換えて文章を作成します。この作業が法的三段論法です。

法的三段論法の基本形

法的三段論法の基本形は、このようになります。

- ①ルール(規範定立):条文(大前提)→結論

- ②具体的事実の適用:具体的事実(小前提)→条文

- ③結論の導出:具体的事実→結論

ここで、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求に関する事案を例に説明します。

【事案】

Aは、昼間路上を歩いていたところ、時速40キロメートルで坂道をノーブレーキで走行して下ってきたBに衝突され、5,6メートル跳ね飛ばされ転倒した結果、全治6か月の複雑骨折の重傷を負った。そして、Aには治療費300万円などが生じた。調査の結果、Bが乗っていた自転車は、2か月前にブレーキが故障していたことが判明した。

民法709条

故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって損害を賠償する責任を負う。

①ルール(規範定立)

| 要件(次のすべてを充たす) | 効果 |

| 故意または過失 | 被害者の加害者に対する損害賠償請求権の発生 |

| 権利・利益侵害 | |

| 損害の発生 | |

| 因果関係(※) |

※因果関係は、過失による権利利益侵害の発生、権利利益侵害による損害の発生それぞれの間に必要。

②具体的事実への適用

| 具体的事実 | 要件 |

| Bが運転していた自転車のブレーキが故障していた | 過失 |

| Aが全治6か月の複雑骨折を負った | 権利・利益侵害 |

| 治療費300万円などが生じた | 損害の発生 |

| Bの自転車のブレーキの故障→坂道走行でブレーキ利かず→Aに衝突→A複雑骨折→治療費300万円など | 因果関係 |

③結論

被害者Aは加害者Bに対し、治療費300万円などの損害賠償請求権を有する。

民法を例にとって説明しましたが、法律家には、いかなる法でも、このような三段論法の構造で法律論を展開する能力が必要です。

階層構造について

法的三段論法は、より緻密に説明すると、階層的な構造になっています。筆者は、ある司法試験合格者から、この階層構造について知りました。この階層構造を知り、実践する中で、法律論文の型がより緻密なものになりました。

この「法律答案の構造的思考」は、山島達夫先生という元辰巳法律研究所講師の方が書かれた本で提唱されているものです。

私も、この本を読み、法律論文の論述スキルが伸びました。ぜひ、ご一読ください。

参考:山島達夫「法律答案の構造的思考―答案作成4段階モデル&法的三段論法の融合」辰巳法律研究所

法律答案の構造的思考とは

例えば、①の規範定立のフェーズの中にも、三段論法の構造があります。これは、条文の文言にかかる具体的な解釈論が問題となる場合の論証手法として位置づけられます。

- ①-a:条文(の文言)→法律の趣旨・目的

- ①-b:法律の趣旨・目的→具体的な規範

- ①-c:条文→具体的な規範

ここで、刑法の横領罪にいう構成要件「自己の占有」という条文の文言の解釈論を例に、みていきましょう。

①-a:「自己の占有」→横領罪は、所有権を保護法益とし、行為者が目的物占有する場合に、占有侵害を伴うことなく所有権を侵害する犯罪である。また、委託信任関係の破壊を本質とする。

①-b:そうすると、横領罪が成立するには、行為者が、目的物につき委託信任関係を基礎としつつ、目的物の所有権を侵害するおそれがあるような支配状態を有する必要がある。

①-c:したがって、「自己の占有」とは、委託に基づき、目的物に対する濫用的支配を及ぼすおそれのある事実上又は法律上の占有をいうと解される。

いかがでしょうか?

具体例

また、②の具体的事実の適用のフェーズにも、三段論法の構造を見出すことができます。

- ②-a:「規範の構成因子」をすべて満たす→「具体的な規範」にあたる

- ②-b:いくつかの具体的事実要素→具体的な規範に含まれる構成因子

- ②-c:具体的事実→具体的な規範にあてはまる

これだけだとわかりにくいかと思いますので、下記の具体的事例をもとに説明します。

【事例】

甲は、友人乙から、司法試験の講座の支払代金10万円を、予備校の窓口で代わりに支払っておくように頼まれ、これを引き受けた。そして、甲は、乙から、現金10万円を受け取った。

しかし、甲は、前から欲しかった10万円のジャケットを買うための金が欲しくなり、乙から受け取った10万円を使ってしまおうと考えた。

その後、甲は、デパートに行き、欲しかった10万円のジャケットを、乙からもらった10万円で支払い購入した。

- (②-a)→実際の答案では省略

- 「委託に基づく」「濫用的な支配のおそれのある事実上または法律上の占有」→「自己の占有」にあたる

- ②-b

- ・甲は、乙から、司法試験講座の代金10万円の支払いを代行するよう依頼され、これを引き受けた。ゆえに、甲は、乙から、司法試験講座の代金支払の委託があった。

- ・甲は、現金10万円を乙から受け取った。ゆえに、甲は、いつでも好きなように現金10万円を費消できるような形で持っていたのであるから、濫用的に支配しうる事実上の占有があった。

- ②-c:

- したがって、甲は、乙から司法試験講座の代金の支払いの代行にかかる「委託に基づき」、現金10万円を受け取り「濫用的支配のおそれのある事実上の占有」をしているため、当該10万円の現金を「占有」している。

規範要素へのあてはめ例

さらに、②-bのフェーズにおける1つ1つの規範要素へのあてはめの際にも、三段論法を考えることができます。

- ②-α:(事実の評価→具体的な規範に含まれる構成因子)

- ②-β:具体的事実の抽出→具体的事実に対する法的評価

甲は、乙から、司法試験講座の代金10万円の支払いを代行するよう依頼され、これを引き受けた。→信任により、司法試験講座の代金の支払いを委ねられたといえる。

- ②-γ:具体的事実→具体的な規範に含まれる構成因子

甲は、乙から「委託」があった。

このように、法律論文の作成に際しては、三段論法の基本形を守り、かつその階層構造を示すことがポイントです。

論文起案の基本②-日本語的にわかりやすい

知識は、合格後にいくらでも入れられるし、入れなければならない。文章は、受かってしまったらそれが正しいと思い込んでしまうから日本語や法律文章の書き方もう上達しない。だから、司法試験の論文では表面的な知識よりも日本語や法律文章の正しい書き方ができているかが重視される。

— LizardMaster (@shint_arrow1214) October 24, 2016

日本語として意味が伝わらなければ、どんなに三段論法を完璧に表現していたとしても、読み手に内容が伝わりません。仮に、何らかの形で伝わっているとしても、書いている側の意図とは異なるとらえ方をされることがあります。

せっかく知識がたくさんあって、論証も完璧に覚えているのに、文章が読みにくく相手にそれが伝わらなければ、やるせないですよね。法律論文の作成でも、一般的に様々な場面で文章を書くときと同様に、当然、日本語を正確に使って表現することが重要です。

ここでは、特に重要な5つのポイントを解説します。

一文一義

これは、一つの文では、一つの意味が伝わるようにするということです。例えば、次の一文について考えてみましょう。

「田中さんは佐藤さんと一緒にレストランに食事にいき、ハンバーグを食べていましたが、佐藤さんは、トンカツを食べました。」

結局、この一文が言いたいことは何でしょうか。

田中さんがハンバーグを食べていたということでしょうか、佐藤さんがトンカツを食べていたことでしょうか。

よくわからないですよね。意味が通りやすくなるように並べ替えるとすれば、こうなります。

「田中さんは、佐藤さんと一緒にレストランに食事に行きました。田中さんはハンバーグを、佐藤さんはトンカツを、それぞれ食べました。」

このように、ワンセンテンス・ワンテーマを徹底すると、1つ1つの文章の中で伝えようとしていることと、実際に伝わった内容との齟齬が生じにくくなります。なお、一文一義を敷衍すれば、1パラグラフ1トピックなど、文のまとまり(文章)として意味を伝えるときにも、同様の考え方になります。

短文

1つの文の中にたくさんの情報を詰め込むよりも、短く区切られた複数の文全体で伝える文章の方が、意味が伝わりやすいです。

例えば、次の2つの文章を比較してみましょう。

Aさんは、Bさんと二人で暮らしており、妹のCさんは隣町に住んでいましたが、3日後にBさんの誕生日があるため、Cさんを誘って3人でBさんの誕生日会をすることになったので、最寄りの駅前のケーキ屋さんにショートケーキを予約しました。

Aさんは、Bさんと二人で暮らしています。3日後は、Bさんの誕生日です。そして、Aさんには、隣町に住んでいるCさんという妹がいました。

そこで、Aさんは、妹のCさんを誘い、Bさんと3人で誕生日会をすることになりました。そのため、Aさんは、最寄りの駅前のケーキ屋さんで、ショートケーキを予約しました。

いずれの文章も、Bさんと二人暮らしのAさんが、隣町に住む妹のCさんを誘い3日後のBさんの誕生日会を行うことから、最寄りの駅前のケーキ屋さんでショートケーキを予約したこと自体は、伝わります。

しかし、1つ目の文章は、読点で等しくつながれているため、目で追いながらそれぞれの関係を考えて読まなければ意味が伝わりにくいです。他方で、2つ目の文章は、句点で1つ1つの意味が区切られているため、Aさんがショートケーキを予約するに至るまで、経緯を把握しやすくなります。

このように、短文を意識する、具体的には句点「。」で細かく分を区切るように意識すると、伝わりやすい文章になります。

接続詞を正確に使う

論理的な文章を書く上で、文と文の関係を伝えることが、死活的に重要です。文と文の関係を伝える言葉は、接続詞です。接続詞を正確に使うことで、読み手にロジックが明快に伝わります。

以下、司法試験の論文試験で使える(よく使われる)様々な接続詞をご紹介します。

| 接続詞の区分 | 使い方 | 具体例 |

| 順接 | 前文の内容を原因とし、その結果を後文が述べる場合 | そこで、そのため、そうすると、したがって、ゆえに |

| 逆接 | 前文の内容から予想される結果とは逆の結果を、後文が述べる場合 | しかし、しかしながら、ところが、それにもかかわらず |

| 並立・累加 | 前文の内容と同格・同等の内容を後文が付け加える場合 | また、そして、さらに、そのうえ、なお、ひいては |

| 説明(補足)理由づけ | 前文の内容について、後文が説明あるいは理由づけをする場合 | なぜなら、というのは |

| 対比 | 前文の内容と相対比較する場合 | 一方で⇔他方で対して、反対に、反面 |

| 列挙 | 一文一文を伝えるときに、順序をつけて挙げる場合 | 第一に、→第二に、…1つ目は、→2つ目は、… |

| 選択的な列挙 | 前文と後文を選択的に述べる場合 | または、あるいは、それとも、もしくは |

| 例示 | 前文で示した事柄について、例を挙げる場合 | たとえば、いわば、具体的には、とりわけ |

| 換言 | 前文の内容の言い換え、要約をする場合 | つまり、すなわち、要するに |

| 転換 | 前文までの内容から、後文でトピック・テーマを変える場合 | さて、ところで |

| 結論 | 前文あるいは前段落までの内容を踏まえ、文章を締めくくる場合 | このように |

参考:接続詞とは?文と文をつなぐ品詞のこと【一覧と例文で簡単解説】

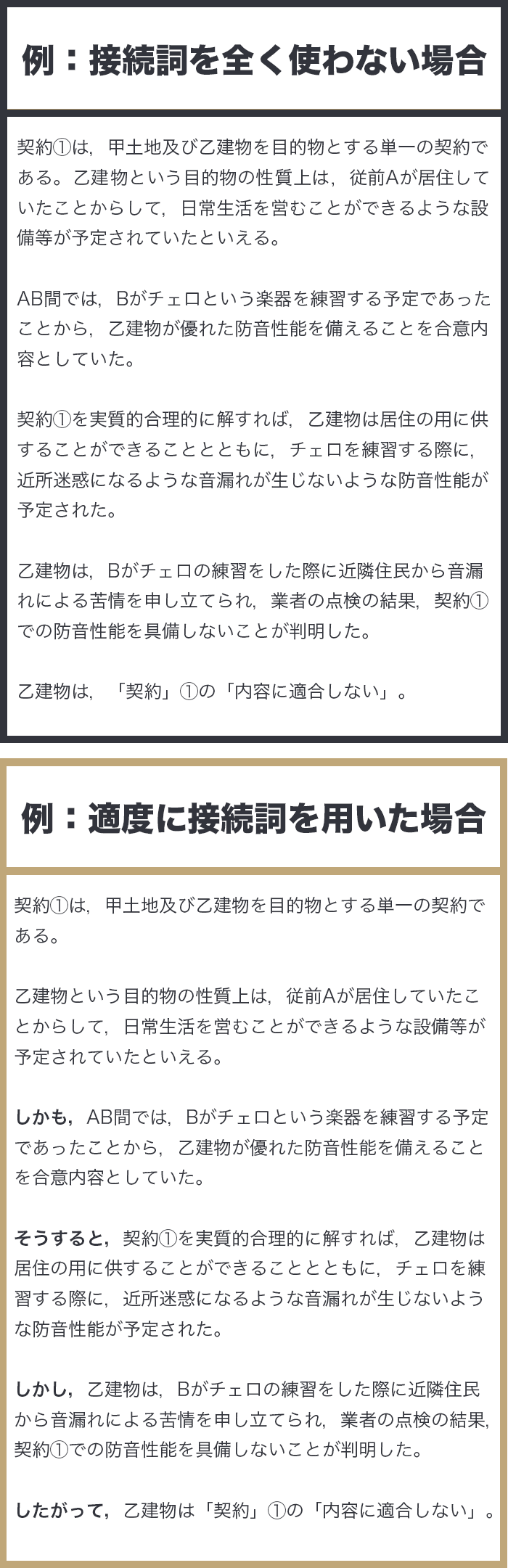

ここで、実際に、接続詞を使わない場合と使った場合とで、どの程度読みやすさに違いがあるか、以下の2つの文例を見比べてみましょう。

| 【例1:接続詞を全く使わない場合】 | 【例2:適度に接続詞を用いた場合】 |

|

契約①は,甲土地及び乙建物を目的物とする単一の契約である。 乙建物という目的物の性質上は,従前Aが居住していたことからして,日常生活を営むことができるような設備等が予定されていたといえる。 AB間では,Bがチェロという楽器を練習する予定であったことから,乙建物が優れた防音性能を備えることを合意内容としていた。 契約①を実質的合理的に解すれば,乙建物は居住の用に供することができることとともに,チェロを練習する際に,近所迷惑になるような音漏れが生じないような防音性能が予定された。 乙建物は,Bがチェロの練習をした際に近隣住民から音漏れによる苦情を申し立てられ,業者の点検の結果,契約①での防音性能を具備しないことが判明した。 乙建物は,「契約」①の「内容に適合しない」。 |

契約①は,甲土地及び乙建物を目的物とする単一の契約である。 乙建物という目的物の性質上は,従前Aが居住していたことからして,日常生活を営むことができるような設備等が予定されていたといえる。 しかも,AB間では,Bがチェロという楽器を練習する予定であったことから,乙建物が優れた防音性能を備えることを合意内容としていた。 そうすると,契約①を実質的合理的に解すれば,乙建物は居住の用に供することができることとともに,チェロを練習する際に,近所迷惑になるような音漏れが生じないような防音性能が予定された。 しかし,乙建物は,Bがチェロの練習をした際に近隣住民から音漏れによる苦情を申し立てられ,業者の点検の結果,契約①での防音性能を具備しないことが判明した。 したがって,乙建物は,「契約」①の「内容に適合しない」。 |

※スマホの場合は下記をご覧ください

いかがでしょうか?

上記の例文は、筆者が司法試験で実際に書いた答案の一部を抜粋したもので、左は接続詞をすべて抜いたものです。

左側の文章は、一文一文が単に羅列されているだけになっており、文と文の関係性が不明瞭で、結局文章全体としてどのような構造をもち、何が言いたいのかがわかりにくいですよね。

他方で、右側の文章の方が、一文一文の関係性がどのような構造になっているのか、明確におわかりになるかと思います。

接続詞を活用し、文章の論理性を高め明快な文章の作成を目指しましょう。

「からから」構文はNG

からから構文は、理由が複数連なっている文章のことです。例えば、次のような構造の文です。

「鈴木さんは、腹痛を生じたことから、頭痛に見舞われたことから、発熱を生じたことから、大学の講義を休んだ。」

極端な例ですが、上記の一文が何が言いたいかを理解できるでしょうか。とりあえず、鈴木さんが大学の講義を休んだことは、伝わるかと思います。

ただ、もし仮にそのことだけを伝えたいなら、「鈴木さんは、大学の講義を休んだ。」という文で必要かつ十分であるはずです。

そうすると、上記の例文は、鈴木さんが大学の講義を休んだことの原因などを伝える意図であるといえます。しかし、腹痛、頭痛、発熱それぞれの相関関係もしくは因果関係、またはそれぞれ大学の講義を休んだこととの因果関係がよくわかりませんよね。

したがって、結果として、上記の例文では書き手は読み手に言いたいことを伝えられていないのです。

「からから」構文は、何か因果関係や理由づけを伝える際の文章を書く際に、やってしまいがちです。改善するには、関係性や理由づけを表現する際、2つの関係を1つの単位として文を考えることがポイントです。

「てにをは」を正確に使う

「てにをは」は、いわゆる助詞のことです。助詞には様々な種類がありますが、助詞の区分として、特に格助詞と接続助詞が重要です。

格助詞は、接続した語とその後の語の関係を示す場合に用いるものです。

| 種類 | 意味 | 例 |

| が | 主体の動作・状態などを示す | 赤ちゃんが泣いた。 |

| を・に | 目的語に接続して動作(の対象)を示す | XはYに代金の支払いを請求する。 |

| に | 前の語や文に空間的な位置、範囲を示す | 警察官は、現場に向かった。 |

| から | 前の語・文に動作の起点である相手・移動の起点などを示す | 2020年11月から、新規事業が始まる。 |

| より | 前の体言・語を比較の基準にする | 禁止命令より、行政指導の方が制限的でない手段である。 |

| で | 動作やその時間・場所などを示す | 被告人は、路上で、被害者をナイフで刺した。 |

出典・参考:格助詞(かくじょし)の一覧表でマスターしよう!【日本語】)

接続助詞は、用言や助動詞に接続し、接続語を作る機能を持つものです。

| 種類 | 意味 | 例文 |

| ば | 仮定の順接、一般条件、並立を示す | AがBに対して金銭の支払いを請求すれば、請負代金債権で相殺する。 |

| から・ので | 確定の順接 | Xは取締役であるから、「役員等」にあたる。 |

| が | 確定の逆接や並立対比を示す | 甲は逮捕されたが、勾留の要件を満たさなかったため、釈放された。 |

| けれど | 確定の逆接や並立、対比を示す | 検察官は、詐欺罪の訴因で公判請求したけれども、その後窃盗罪に訴因変更した。 |

(出典・参考:接続助詞(せつぞくじょし)の一覧表【日本語】)

助詞を正確に使うことで、文・文章で伝えたいことがより正確に読み手に伝わります。意外と受験生が意識できていない点ですので、意識すると答案の読みやすさが相対的に高まります。

論文起案の基本③-文章の構造がわかりやすい

ナンバリング

ナンバリングは、文章・複数の段落の中で論証する場合に、議論のフィールドなどトピックを区別するために使う章立てです。

これには、以下の公式的に使われているものがあります。

第1→1→(1)→ア→(ア)

左から右にいくにつれ、より細分化された区分になります。

どの設問あるいはどの小問について検討しているのか、誰の権利について検討しているのか、法的三段論法でいうどのフェーズの論証をしているのかなど、様々な区別の単位によって、ナンバリングを区別する形で使います。

ここで、筆者が書いた実際の答案を例に説明します。

こちらは、平成30年度の予備試験民事系・民法の答案です。順位ランクはAのものですので、書き方としてある程度の信頼性はあると思われます。

第1 設問1について

1. 設問前段

(1) ①につき,債務不履行に基づく損害賠償請求権(民法(以下,略す)415条)が認められるには「債務の本旨に従った履行をしない」ことが必要であるが,そもそもACは本件で直接の契約関係にない。そこで,債務の不履行がいかなる根拠に基づくかが問題となる。

ア. 判例は,直接の契約関係がなくても,社会関係上特別な接触関係があるなど密接ないし一体的な関係にある場合は,使用者には,実質的な被用者たる者の生命・身体等の安全を保護するべき義務が生じ,かかる義務に違反したときは損害賠償責任を負うとしている。その根拠は,契約において指揮監督等の関係がある場合,使用者が当該指揮監督に服する者に対して,その生命,身体の安全を害しないよう配慮すべきことが契約上の根本原理たる信義則(1条2項)に照らし,当該契約上の付随的義務として含まれていると考えられる点にある。

したがって,かかる信義則上の保護義務に反した場合は,使用者は実質的な指揮監督に服する者に生じた生命,身体に対する損害について,信義則上債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。

イ. 本件では,Cは,本件家屋の解体を請け負い,これをAも含めて共同して行っていた。そして,Cは,Aに対し3階ベランダに設置された柵の撤去作業を指示し,Aはかかる指示に従って動いていた。そのため,CA間には指揮監督関係に基づき,社会関係上一体的な接触関係があるといえ,上記信義則上の保護義務があったといえる。

ウ. そうすると,Aの身体を保護するため,Cは,落下防止等の措置をとる義務があったと考えられるところ,これを用意していなかったのであるから,かかる信義則上の保護義務に反したといえる。

エ.したがって,Aは,Cに対し,かかる信義則上の保護義務たる安全配慮義務違反に基づき損害賠償請求をすると考えられる。

ちなみに、筆者は、ナンバリングの振り方について、おおよそ次のようなルールを決めていました。

| 第1,第2… | 設問ごと |

| 1,2… | 小問ごと、設問で指示された検討事項の区別、検討する要件要素の標題をつけるときなど |

| (1),(2)… | 検討する要件要素、三段論法の区分 |

そして、アや(ア)の区分は、必要に応じて、細かく議論のフィールドを分ける必要がある場合に適宜使っていました。例えば、規範要素を分析的に区別できる場合に、規範要素ごとに事実を抽出してあてはめをする場合などです。

このように、ナンバリングを示すようにするとよいです。

改行

改行は、議論のフィールドを区別する際の文章作法であり、ナンバリングより細かい次元のものをいいます。

改行は、視覚的に読みやすい文章にするために、細かく意識するとよいです。

ただ、どのようなタイミングで必ず改行しなければならないといった、画一的なルールはありません。

そのため、答案練習をし、また様々な合格者による添削を受けて指摘を受け、修正を繰り返していく中で、相場観・センスを磨いていくほかはありません。

あえていうならば、論文を書く際に、自分が書こうとしている議論の内容の区別を常に念頭に置き、別の議論・フェーズに移行しようとしているときに改行するように意識することです。

その意識を置いているかどうかだけでも、書いた後の文章の読みやすさは、違います。

司法試験論文の具体的な書き方(総論)

条文と事実関係から考える

まずは、事実関係を正確に読み解くことと、条文を頼りに、どの条文に関する問題なのかを具体的に検討していくことが重要です。

大事なのは、事実と条文を「往復する」という思考作業です。なぜなら、条文だけ読んでいても、事案の中で何が問題化を把握することはできませんし、事実関係だけを追っていても(条文がすべて頭の中にインプットされている場合は別として)法律的に何が問題となり検討すべきであるかを発見できないからです。

問題の所在(検討すべき論点)を正確に示す

事実と条文を往復しつつ、問題となりそうな事実関係と条文を抽出した後、問題の所在を示します。

ここにいう問題の所在は、単に法律上議論があるところというのではなく、当該事案を解決する、あるいは設問で問われていることに形式的かつ実質的に解答するために必要な論点をいいます。

その抽出の仕方には、次の3つのポイントを相関的に意識することがポイントです。

①事案類型から定型的に導く

②事実関係から抽出する具体的な問題点

③結論の具体的妥当性に対する懐疑

次の民法に関する事案を検討してみましょう。

Aは、甲土地を所有していた。Bは、母Aの息子で、Aと一緒に暮らしていた。あるとき、Bは、母が保管していたAの実印および印鑑証明書のほか、所有権移転登記手続に必要な書類を無断で持ち出し、かつAからBへの贈与があった旨の書類などを作成した上、当該贈与を原因とする所有権移転登記手続をした。

Aは、そのことに気づいたが、息子を溺愛していたことから、特に咎めることなく、数年間放置していた。

その後、Bは、甲土地が自己の登記名義であることを奇貨として、友人のCに1000万円で甲土地を売却した。Cは、甲土地がAの所有であることを知らず、かつそのことについて過失はなかった。

Aは、Bが勝手にCに売却したことを知り、Cに対し、所有権に基づき所有権移転登記の抹消登記手続を求めた。これは認められるか。

この事案は、典型的に民法94条2項の類推適用が問題となる事例です。

事実関係の中で、次のようなファクターがある場合は、94条2項の類推適用の議論への言及を考慮すべき事案類型にあたります。

- ①真の権利関係と登記上の権利関係の表示に齟齬が生じた

- ②不実の権利の作出自体を通謀していない(勝手に行われた)

- ③仮装の名義人からほかの者に権利が譲渡等された

以上の事実要素が掴めれば、94条2個の類推適用に関する論点の抽出ができます。

論文を書く際の注意点

ただし、論文を書く際に注意しなければならないのは、いきなり94条2項類推適用に関する議論をしてはいけないということです。そもそも、この議論が、AのCに対する所有権に基づく(妨害排除請求としての)所有権移転登記抹消登記手続請求権の存否を判断するにあたり、法律論としてどのような位置づけになるかを示す必要があるからです。

そのため、94条2項の類推適用が問題となるまでの道筋を示す必要があります。

類推適用が問題となるまでの道筋を示す方法

それに対して、Aは、AB間の贈与の事実など存在しないことを主張ます。

そして、Cとしては、AB間で贈与が仮装された上で、BからCに売却されたことを主張できないかと考えていきます。しかし、AB間には通謀がないことから、94条1項の適用がない以上、同条2項の場面にはならないことになります。

そのまま結論を導くとすると、Cは安心して不動産取引ができなくなってしまいます。

ひいては、不動産登記制度に対する信頼が揺らぎ、取引の秩序が害されてしまうことになります。そのため、結論の具体的妥当性を考慮し、Cの保護を考えたうえでの法律構成を検討する必要が出てきます。

そこで、94条2項にいう権利外観法理という趣旨と紐づけて、94条2項の類推適用に関する議論を抽出されるのです。

ここまでの思考過程を考えると、あくまで論点の抽出は、事案類型により抽出するだけではなく、事実関係と条文のとの対照、そして結論の具体的妥当性・バランスを考えるという3つの思考回路から行っているのです。

上記3つのポイントを意識して、論点を抽出することが重要です。

必要最小限で規範論証を示す

規範論証は、必要最小限で示します。特に、解釈論上争いがない点は、受験生の大半が同じようなことを書くからです。また、時間の制約上、なるべく省エネで答案を書く必要があるからです。

司法試験は、相対評価ですから、皆が同じことを書くところは、書き方を変えたとしても言っている意味が同じであるなら点数上ほとんど差はつきません。むしろ、異なる表現にすると、読み手は、「この人はどういう理解をしているんだ?」と理解を疑われるおそれがあります。

そのため、規範論証は、それ自体争いがあるもので、かつ問題や事実関係からして直接問われている場合でない限り、必要最小限の理由づけで書く必要があります。

事実の抽出と評価を区別する

事実そのものと、それに対する具体的な法的評価は異なります。当然、両者は採点項目として区別されています。

両者を区別し、意識的にその区別が伝わるように文章を構成することがポイントです。

結論の妥当性も手を抜かず考える

法曹実務家に求められるのは、あくまで事案の解決です。理論上導かれる帰結、判例を前提として考えたときの論理的帰結を示すことではありません。

そのため、論文を書く際には、事案の落としどころとして、感覚的におかしな点、あるいは法の体系的な理解や統一的な解釈を考えたときに矛盾があると思われる点がないかを確認することが重要です。

もしそういった点があるとすれば、まさしくその問題点に対する解決策を示すことが求められているからです。

論証パターンとは?

よく論証パターン(略して論パ)と呼ばれるものがありますよね。

- 「あの問題は、論パ貼り付けだよな~」

- 「そこの論点は、論パそのまま書いておけば大丈夫」

みたいな会話をしたり、あるいは聞いたことがある方もいると思います。

論パという言葉が使われる文脈は、様々ありますが、筆者は、起案時の時間短縮などを目的として準備する論証の定型文であると考えています。

あくまで、特定の論点の発出という条件から、機械的にそっくりそのまま用いるためのものではなく、事案に応じて柔軟に変形させる余地のあるものです。

内容としては、規範論証、あてはめの順序、ある論点に行きつくまでの議論の内容及び順序などを、キーワードや論じる順序付けとして整理しておく程度のものです。

逆に、仮に論点と結びつけ、丸暗記したものを機械的にあてはめようとすると、いわゆる金太郎あめ的な答案であったり、事案に応じた解を導くことを妨げるおそれがあります。

ひいては、「書きたいことを書いてしまう」という論点主義志向という悪いクセがついてしまうことになりかねません。

論証パターンを使うことは、論文式試験において必須ですが、目的をはき違えないようにしましょう。

論文の具体的な書き方|各論:科目ごとの対策21選

民法の対策3つ

民法の論文式試験では、大きく3点を意識して論文の書き方をマスターします。

要件充足性の検討を淡々とする

1つは、問われている請求の当否、主張の当否などについて、民法上の根拠となる各種の権利または法律関係について、法律要件の充足の有無を検討することです。

その結論として、要件の充足の有無により法律効果発生の有無を導出するのです。

時系列や当事者相関図の正確な把握

2つ目は、時系列や当事者の関係を正確に整理することです。科目を問わず重要な点ではありますが、特に民法をはじめとした民事系科目で重要です。

例えば、賃貸借契約と転貸借契約が絡んだ事案を考えたとき、賃貸人と賃借人(転貸人)との間の関係は、原賃貸借契約関係にかかる契約上の法律関係を考えることになります。

他方で、賃貸人と転借人との間では、通常直接の契約関係はありません。そのため、賃貸人が転借人に対して何らかの請求をするような場合、通常は物権的な法律関係が問題になります。

このように、誰と誰の間の法律関係なのか、もしくは誰の誰に対する請求の当否が問われているのかといった事案の分析により、法律論の整理が異なります。

時系列は、法律関係を整理して論述を構成する際に、適切に順序立てるために不可欠です。法律関係の発生時期、その先後関係を正確に整理することができなければ、支離滅裂な答案になりかねません。

要件事実論に拘泥せず、要件事実「的に」思考する

3つ目のポイントとして、要件事実的に思考することがポイントです。

民法の勉強を始めたばかりの人であれば、シンプルに、事実関係から実体法上、請求や主張の根拠となるものを抽出し、その要件充足性を検討するという思考で足ります。

もっとも、より実践的かつ効果的に事案を整理するための思考方法として、要件事実の思考が有用です。

要件事実論の内容についての具体的な解説は割愛するとして、なぜ、要件事実における思考が重要なのか。それは、具体的事実関係の中から権利または法律関係の発生・変更・消滅にかかる議論を特定し、その要件充足性を検討していくという、民法の事案検討の思考回路そのものであるからです。

具体的には、法律関係を構成する柱として一方の他方に対する請求権(訴訟物)を定立することから出発します。そして、その成立要件を整理し要件充足性を検討していくのです。

そのうえで、請求権の発生を障害する抗弁、さらに抗弁の発生を障害する再抗弁となるものを抽出し、その要件充足性を検討していくことによって、最終的に請求権の存否を帰結します。

このように、要件事実的思考は、民法の論文答案作成の際のバックボーンといえます。

しかし、あくまで要件事実論は、民法の答案作成の上での事案分析・整理の思考回路にすぎません。必ずしもそれ自体の知識が問われているわけでははいということには、注意が必要です。

刑法の対策4つ

検討対象行為の特定のセンスを磨く

刑法の論文作成の基礎は、罪責の検討対象行為を正確に抽出することです。なぜなら、刑法は行為処罰の原則を採用しているからです。

罪責を問うべき行為がずれると、点数がつきません。

そして、行為の特定は、あまりに行為を細かく分断しすぎてもNGです。行為の一個性という議論の領域とも関連しますが、事実関係を素直にとらえたときに、どの行為につきいかなる犯罪の成否が問われるのかを考えるとき、一個の犯罪の成否を検討する対象としてどこまでの行為を一つとして捉えられるかを考える必要があります。

体系的な構造理解を示す

刑法は、構成要件該当性→違法性→責任という3つの段階で犯罪の成否を検討します。まずは、犯罪論の理解として、この構造・思考フローで事案を整理していることを明確に示す必要があります。

そして、刑法上問題となる様々な議論が、上記のような体系的な構造の中でどこに位置づけられるのかを明確に示すことが重要です。

例えば、構成要件該当性のフェーズでは、実行行為、因果関係、錯誤論など様々な問題領域があります。違法性阻却事由として、正当防衛では、急迫性の議論なのか、侵害の不正性なのか、あるいは防衛の意思の議論なのか、防衛行為の相当性なのか、要件要素により区別されます。

それぞれ、インプットする際に、議論の体系的な位置づけを意識することが重要です。

共犯関係の整理

刑法の論文式試験で事案を処理する際に、最も困難なのが、共犯関係の整理です。

共犯に関する議論って、共犯と正犯の違い、共犯の従属性、共同正犯の成立要件論、共謀の射程、共犯の錯誤、共犯と身分、承継的共同正犯などなど、色々ありすぎてわけがわからなくなると思います。

こういった理論面の区別を、典型事例とともに整理することが重要です。

また、共同正犯の成立要件の議論なのか、成立を前提としてその範囲をどう考えるかという議論なのかなど、問題の所在とその違いを明確に区別するようにインプットすることが重要です。

学説の論理的帰結を整理・区別

平成30年の司法試験以来、従前の事務処理的な罪責検討型から設問型に移行しました。

そして、令和元年の司法試験以来、いわゆる学説などを参考に異なる立場からの対立とその当否を問う問題が出題されています。短答式試験でも、学説の論理パズル的な問題が増えています。

そのため、判例に現れた事案を中心に、刑法上どのような点が理論的に問題となったのか、その問題に対する各学説の結論と理由づけがどう違うのかを整理しておくことが重要です。

憲法の対策3つ

権利の抽出

人権論では、いかなる基本的人権に関する問題であるかを正確に抽出することが死活的に重要です。なぜなら、最初にこの点を間違えると、点数が入らなくなるからです。

最近の司法試験では、会話文などがあり、最後に誘導を示すように権利が特定される傾向があります。そのため、その誘導を正確に読み取る練習が不可欠です。

思考フレームを示す

憲法の人権論では、誰の、いかなる権利が、どのような根拠・形式により、どのように制約されているかという4つの観点をもとに答案を構成することが不可欠です。

詳細は、こちらの記事に譲ります。

憲法上の対立点とそれに対する具体的な思考を示す

人権に関する論証として、いわゆる三段階審査論、違憲審査基準論、比例原則など様々な憲法上の理論があります。

これらは、使いこなせるようにみえて、実際使いこなすことは非常に困難です。そして、使いこなせる受験生は、少数です。

司法試験は相対評価ですから、ある程度皆が書けるレベルの議論の中で勝負することができれば足ります。

少なくとも、受験生に求められる書き方は、具体的にどのような事実関係に関して、憲法上どのような対立点があるのかを明確に示すことです。そして、その問題点に対して、憲法上の観点から具体的に思考したときに、一定の結論を導くことができることが重要です。

会社法の対策2つ

常に機関設計や株主構成などの基本的な事実要素を中心に

会社法では、取締役会設置会社、公開会社、持株比率、資本金額などにより、適用条文が異なることがあります。そのような違いを把握しなければ、事案を検討する際に、思わぬミスを招きます。

事案の整理の仕方として、会社の機関設計や株主構成を正確に整理し、把握するための方法を身に付けましょう。

筆者は、次のようなマトリックスを使っていました。

甲社

|

【財務状況】 資本金: 総資産額: 売上総利益: 負債: |

【機関設計】 公開会社 取締役会設置会社(327条1項1号) 監査役設置会社 A(代)B C D E(監) |

|

【株主構成】 発行可能株式総数 ○○○万株 発行済み株式総数 ○○万株 A B C D・・・ (単位表記は、株式数と持株比率) |

【その他】 事業:××業、~業 事業区域: 想定顧客: |

要件検討の姿勢を怠らない

民法のところで触れましたが、民事系の分野は、全般的に要件検討を淡々と行うことが基本であり、かつ最も点数を最大化させる近道です。

会社法も、民法の特別法であることに変わりはありません。そのため、常に要件検討をする姿勢と、条文の文言から論点を抽出していくことが重要です。

民事訴訟法の対策3つ

設問(課題)の内容を正確に把握する

民訴の問題では、特に司法試験では、基本となる事実関係が示された上、実務家と司法修習生の会話が示され、そこで修習生が実務家から提示された課題内容に修習生の立場で解答する形式で出題されます。

当然、この形式のもとでは、課題の中で問われていること、検討すべき事項を正確に抽出する読解力が重要です。

問いに対して正面から答える(不要な議論をしない)

民訴の科目特性として、採点者は、課題に対して解答を示す上で不要な議論を嫌う傾向があります。

民事訴訟は私法上の法律関係を対象とし,私法上の法律関係は時間の経過とともに変化し,そうであるからこそ,確認訴訟においてどの時点の法律関係を対象とすべきかが論じられる。受験者には,まず,確認の対象は現在の法律関係でなければならないという原則をその根拠と共に論じることを期待したが,多くの答案が不十分な論述にとどまった。この点を十分論じることなく,「そもそも確認の利益とは・・・」といったレベルの一般論を長々と述べる答案は,設問において何が重要かの判断力を欠き,暗記したことを再現しているだけのものとして,印象がよくない。

正面から答えるというのは、課題が問うている形式的な問いにそのまま答えるということです。そして、課題の中で検討すべき事項を踏まえて、問われている議論をくみ取り、その議論に対して必要な限度で議論を展開して結論を導くことが重要です。

要件事実から考える

民訴では、訴訟物理論を基礎として、要件事実論が支柱となっています。

処分権主義や弁論主義、既判力など、あらゆる民訴法上の重要な理論に関する問題を検討する上で、当該事案における訴訟物をどう捉えるか、請求原因事実など要件事実が具体的にどのように把握されるのかが、実は重要です。

なぜなら、民事訴訟における審理構造が、要件事実を基礎としているからです。

刑事訴訟法の対策3つ

実務的な感覚を重視して勉強する

刑訴は、特に実務的な感覚が重視されるといわれています。民事系や公法系に比べて、たくさんの具体的な事実関係がある中で、それを効率的に処理する能力が問われるからです。これは、刑事系の科目特性でもあります。

そのため、学説を中心とした理論を前提にしつつも、具体的な事実関係を、判例や実務の考え方に沿っていかに緻密に整理できるかが問われます。

もっとも、令和元年以降の司法試験では、刑法と同様に、学説に対する理解を正面から問う問題傾向にあります。そのため、判例や実務を踏まえた、学説理解という点で、刑法と同様の整理が必要になります。

現場をイメージする

具体的な事実から思考するために、自分がサスペンスドラマなどの捜査官になったつもりで事案を分析することが重要です。

〔第2問〕(配点:100)

次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。【事 例】

1 平成25年2月1日午後10時,Wは,帰宅途中にH市内にあるH公園の南東側入口から同公園内に入った際,2名の男(以下,「男1」及び「男2」とする。)が同入口から約8メートル離れた地点にある街灯の下でVと対峙しているのを目撃した。Wは,何か良くないことが起こるのではないかと心配になり,男1,男2及びVを注視していたところ,男2が「やれ。」と言った直後に,男1が右手に所持していた包丁でVの胸を2回突き刺し,Vが胸に包丁が刺さったまま仰向けに倒れるのを目撃した。その後,Wは,男2が「逃げるぞ。」と叫ぶのを聞くとともに,男1及び男2が,Vを放置したまま,北西に逃げていくのを目撃した。そこで,Wは,同日午後10時2分に持っていた携帯電話を使って110番通報し,前記目撃状況を説明したほか,「男1は身長約190センチメートル,痩せ型,20歳くらい,上下とも青色の着衣,長髪」,「男2は身長約170センチメートル,小太り,30歳くらい,上が白色の着衣,下が黒色の着衣,短髪」という男1及び男2の特徴も説明した。

この通報を受けて,H県警察本部所属の司法警察員が,同日午後10時8分,Vが倒れている現場に臨場し,Vの死亡を確認した。

また,H県警察本部所属の別の司法警察員は,H公園付近を管轄するH警察署の司法警察員に対し,H公園で殺人事件が発生したこと,Wから通報された前記目撃状況,男1及び男2の特徴を伝達するとともに,男1及び男2を発見するように指令を発した。

2 前記指令を受けた司法警察員P及びQの2名は,一緒に,男1及び男2を探索していたところ,同日午後10時20分,H公園から北西方向に約800メートル離れた路上において,「身長約190センチメートル,痩せ型,20歳くらい,上下とも青色の着衣,長髪の男」,「身長約170センチメートル,小太り,30歳くらい,上が白色の着衣,下が黒色の着衣,短髪の男」の2名が一緒に歩いているのを発見し,そのうち,身長約190センチメートルの男の上下の着衣及び靴に一見して血と分かる赤い液体が付着していることに気付いた。そのため,司法警察員Pらは,これら男2名を呼び止めて氏名等の人定事項を確認したところ,身長約190センチメートルの男が甲,身長約170センチメートルの男が乙であることが判明した。その後,司法警察員Pは,甲及び乙に対し,「なぜ甲の着衣と靴に血が付いているのか。」と質問した。

これに対し,甲は,何も答えなかった。

どのような事件で、犯人はどのような人物か、証拠からどのような事実が浮き彫りになるのかなど、具体的に想像しながら答案に文章で表現することができると、答案に具体性や説得性が増します。

過去問を解きまくる

刑訴は、科目特性として、出題分野がおおよそ捜査法と証拠法に集中していること、公訴・公判分野も書き方のパターンがあることから、過去問演習を中心にすると、解法のパターンをストックできます。

また、出題趣旨や採点実感を中心に復習しつつ勉強することにより、司法試験的に好まれる書き方を確立することができます。

行政法の対策3つ

誘導に忠実に

行政法は、民訴と同様に、設問と会議録に現れた誘導に忠実に検討することが重要です。誘導の中に、配点項目や書くべき順序・内容が書かれているからです。

まずは、比較的膨大なページ数になる行政法の問題の読解スピードを上げ、手早く誘導を整理するようになることが、点数の最大化の近道といえます。

型を身に着ける

行政法は、処分性、原告適格、行政裁量など、司法試験で何回も出題されてている典型的な論点・分野があります。

そして、それぞれ過去問と合格答案に現れた共通点の分析などの集積により、行政法の合格答案の型が確立されてきています。

詳細は割愛しますが、ひとまずこちらのテキストを参考にしてみるとよいです。

条文の引用を徹底する

行政法は、行政事件訴訟法などの個々の条文知識を前提として、個別法解釈の能力が問われます。個別法解釈は、ざっくりと説明すれば、個別法の制度設計、条文構造、個々の条文の文言や趣旨を有機的に解釈することをいいます。

その際に、意外と形式的な面で徹底されていないのが、条文の正確な引用です。条文操作の正確性を高める作法として、条文の引用は、条だけでなく、項や号のほか、法令の種類として、政令・省令であればその名称をそのまま引用し、適宜省略する形にするようにしましょう。

実践的な答案作成の身に着け方

総論

時間の制約を意識する

司法試験や予備試験は、2時間から3時間半程度の限られた時間の中で、すべての設問に対し、問われていることへの結論とそこに至るまでの法律論を書ききらなければなりません。時間内に書ききれなかったことは、いくら知識があったとしても、採点対象にはなりません。

まず、このタイムマネジメントの意識を持つことが、司法試験の論文式試験に合格するための第一歩です。

答案構成をする

これは、人によりきである、といえばそこまでの話になってしまいます。

しかし、司法試験や予備試験の論文式試験では、何千字にも及ぶ文字を書き連ねることになります。その際に、自分が書くことの道筋をあらかじめアウトラインしておかなければ、途中で「次何を書くんだっけ?」という事態になるおそれがあります。

再度問題文に戻って思い出す作業をするなどの時間の無駄を省くためには、答案構成をすることに慣れる必要があります(構成用紙に書くかどうか、どの程度細かく記述するかは別として)。

全体最適

司法試験の問題は、当然、すべての設問において点数がふられ、かつ配点項目があります。全体の設問に解答し、配点項目にかかるような論述ができなければ、点数が入りません。

特に、設問を丸々落としてしまう、あるいは問われている大きな論点を落としてしまうことは、何十点という痛い失点につながります。

そのため、時間がないときには、個々の検討事項の厚みを減らしてでも、設問すべてに答えること、多数の受験生が書くであろう大きな論点をすべて書ききることが重要です。

基礎知識から具体的な事案解決の思考を示すこと

司法試験では、今まで出たような既視感のある論点が出るとは限りません。

見たこともない事案、考えたこともない論点に直面することになることは、肝に据えておかなければなりません。

その際は、論点を書こうとするのではなく、問題の所在を素直にそのまま示すことと、持てる知識を使って、自分なりに思考した結論を法的三段論法で示せればよいのです。

そして、難しい問題・考えたこともないような未知の議論に対する解を導き出すための助けになるのは、正確な基礎知識、条文の趣旨、著名な判例法理などです。普段から、基礎知識が重要であると認識して、答練に取り組むことが重要です。

普段の答練で意識すべきこと

書こうとしたことがそのまま伝わっているかどうか

基礎的な事項として、自分が書こうとしていることが相手に正確に伝わっているかどうかを意識しましょう。意図しない形で伝わっているとすれば、文章表現に日本語的な誤りなど、法律の専門知識以前の問題がある可能性があります。

すでに述べたように、文章表現力は、基礎の基礎ですから、最重要のチェック項目にすべきです。

問いに答えられているかどうか

これは、いわゆる論点主義志向になっていないかという点のチェックともつながります。司法試験は、あくまで問われていることに対して、必要な知識や理論を用いて事案を解決することができるかどうかが問われています。

そのため、形式的かつ実質的に問いに対して答えることができているかどうかを意識する必要があります。

三段論法で書けているかどうか

問題で問われている知識を正確に示すことができたかどうかも重要ですが、それ以上に重要なのが、法的三段論法を守れているかどうかという点です。

司法試験の論文式試験では、基礎力評価点という項目が20点分あるといわれています。

その基礎力評価点で、文章力や法律答案としての論述力の点数が別途振られています。知識はなくても、法的三段論法を守り、自分なりに基礎知識を用いて論述することができていれば、それで十分点数が入るのです。

すでに述べたように、司法試験では、どうしても既知の論点が出ない可能性の方が圧倒的に高いです。なぜなら、事案は無限に作れるし、判例に現れたような論点が妥当しない理論上の問題点が生じうるからです。

そうであるとすれば、知識を示せているかどうかよりも、法的三段論法を守れているかどうかといった点を意識するほうが、より確実に合格に近づくことができます。

時間内に書ききれたかどうか

答練から、タイムマネジメントを意識しなければ、本番でも薄れたタイムマネジメントの意識が露呈してしまいます。

もっとも、自主起案などで結果として時間をオーバーしてしまうことがあり、それが繰り返してしまったとしても、それ自体は問題ではありません。

重要なのは、どのくらい時間をオーバーしたのか、時間内に収めるためにどの程度文章数ないしは文字数を減らさなければならないのかを常に把握すること、そしてその改善のための工夫をすることです。

模試で意識すべきこと

模試では、すでに述べた答練で意識すべきことに加えて、次の事項を意識する必要があります。

絶対に時間内に書ききること

模試では、本番と全く同様の意識で臨む必要があります。まずは、絶対に時間内に書ききることが重要です。

時間内に書ききるというのは、最低限、設問すべてに対し解答しており、検討すべき重要論点に一応の論述として、規範定立・あてはめ・結論の三段論法で論述していることができているということです。

事実をできる限り拾いつくしていること

筆者が、時間内に書ききれたかどうかの1つの指標として意識していたのが、問題文に現れた事実関係を使い切れたかどうかという点です。

何らかの形で、事実を法律論の中に組み込むことができていれば、一応、条文を使い事実関係の中で問題になりうる点を検討できたということになるからです。

まとめ

いかがでしたか?

司法試験の論文式試験で、合格答案を書くために、次の5つのポイントを意識しましょう!

- 知識そのものではなく、知識を前提とした法的思考力を示すこと

- 法的三段論法を徹底し抜くこと

- 常に条文と事実関係から考え、問いに正面から答えること

- 科目ごとの特性を踏まえた書き方を確立すること

- 自分の能力を知った上で、点数を最大化できる書き方を追求する

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。