数ある国家資格のなかでも最難関とうたわれる司法試験ですが、いったいどれほど難しい内容の問題が出題されているのか、気になる人は多いのではないでしょうか。

- 「毎日〇時間勉強した」

- 「五回目の試験でようやく合格した」

- 「試験中、奇行に及ぶ受験生がいた」など

試験の過酷さを語る証言は数え上げるときりがありません。

旧司法試験に比べると、現行の司法試験は難度が下がったといわれることもありますが、仮にそうだとしても、毎年何名もの不合格者がでており、難しいことに変わりはないでしょう

そんな高難度を誇る司法試験とは、具体的にどのような内容なのでしょうか。

この記事では、司法試験の内容がどのような試験科目・出題形式で構成されているのか、実際、過去にどんな出題がなされたのかなどについて解説します。

| 司法試験の合格対策におすすめの予備校3選 | |||

|

|

|

|

| 講座名 | アガルート | STUdYing | 伊藤塾 |

| 特徴 | 令和3年合格者1,421名のうち、 669名がアガルートの受講者。 |

スキマ時間の有効活用を メインにした受講体制。 |

業界トップクラスの 司法試験合格者実績。 |

| 受講方法 | オンライン | オンライン | リアルとオンライン |

| 受講料 | 予備試験最短合格カリキュラム 約537,460円~ |

予備試験合格コース(基礎) 通常価格¥82,500 |

司法試験(予備試験1年合格)コース 1,114,900円〜 |

| 総合評価 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

| コメント | 新進気鋭の資格予備校。 費用も抑えられ実績も確か。 |

スキマ時間で合格可能。 圧倒的なコストパフォーマンス。 |

確実に合格を目指すならココ。 費用が桁違いの為、総合評価は3。 |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/ | https://studying.jp/shihou/ | https://www.itojuku.co.jp/ |

目次

司法試験の概要

司法試験は、法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)として働くのに必要な知識・能力の有無を判定するための国家試験です。

| 受験資格 | 法科大学院修了者/予備試験合格者 なお受験資格の有効期間は取得後、最初の4/1から5年間 |

| 試験日程 | 毎年5月中旬に4日間の日程で行われる (なお2020年度に関しては8月に実施) |

| 受験費用 | 28,000円 |

| 試験方式 | 短答式と論文式による筆記試験 |

| 試験地 | 札幌市/仙台市/東京都/名古屋市/大阪市/広島市/福岡市 |

| 合格発表時期 | 短答式合否:例年6月 最終合否:例年9月 |

| 合格率 | 約20%~30% |

司法試験の内容は2つの筆記試験からなる

司法試験は短答式と論文式の2つの筆記試験で構成されています。

旧司法試験では、この2つに加え口述試験も含まれていましたが、新司法試験では廃止されました。

この項目では、短答式と論文式のそれぞれがどのような性質、内容の試験なのか確認していきましょう。

短答式試験

短答式試験は,法曹となるのに必要な法律知識に加え、法的な推論能力の有無を判定することを目的としており、例年試験最終日に実施されています。

出題されるのは、

- 憲法

- 民法

- 刑法

の3科目です。

マークシート形式で行われ、試験中に参照物を閲覧することは認められていません。

各科目の問題数、配点および試験時間は以下の通り。

| 科目 | 問題数 | 配点 | 試験時間 |

| 憲法 | 20問~25問 | 50点満点 | 50分 |

| 民法 | 30問~38問 | 75点満点 | 75分 |

| 刑法 | 20問~25問 | 50点満点 | 50分 |

合格ラインは年度ごとによって異なりますが、3科目の合計点数がだいたい6割から6割5分程度のところです。

なので、7割以上得点できれば、短答式試験に合格できる可能性は高いといえます。

ただし、得点が40%に満たない科目がある場合は、仮に3科目の合計点数が合格点を上回っていても不合格となるので注意が必要です。

なお、短答式試験が合格点に満たなかった場合は、論文式試験の採点は行われません。

論文式試験

論文式試験は、法曹に必要な学識や法的な分析力・構成力・論述能力の有無を判定することを目的としており、試験日程の1日目から3日目にかけて実施されます。

試験科目は法律基本7科目である憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法に加え、選択科目※のうちいずれか1つ。

※選択科目は倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系)、国際関係法(私法系)の8つ。

論文式試験では、最大8枚の解答用紙に文章で答案を作成していきます。また、試験中は貸与の六法(司法試験用法文)を閲覧するのが認められています。

各科目の配点および試験時間は以下の通り。

| 科目 | 配点 | 試験時間 |

| 公法系科目 (憲法・行政法) |

200点満点 | 1問につき2時間 |

| 民事系科目 (民法・商法・民事訴訟法) |

300点満点 | 1問につき2時間 |

| 刑事系科目 (刑法・刑事訴訟法) |

200点満点 | 1問につき2時間 |

| 選択科目 | 100点満点 | 3時間 |

論文式試験でも短答式試験と同様に、得点が一定基準(満点の25%)に満たない科目がある場合は、その時点で不合格。

最終的な試験の合否判定は、最低ラインに満たなかった不合格者を除外したうえで、以下の算式によって算出した総合得点をもとに行います。

【総合得点の算式】

短答式試験の得点+(論文式試験の得点×1400/800)

算出した総合得点が合格点を上回っていれば、晴れて試験合格となります。

実際に過去の司法試験で出題された問題例

実際の司法試験では、どのような問題が出題されているのか気になる人も多いのではないでしょうか。

司法試験で出題された問題は、短答式・論文式のどちらも法務省のホームページにて確認することができます。

この項目では、短答式試験の出題例をいくつかまとめてみたので確認していきましょう。

なお、その他の問題について気になる人は、以下のページをご覧ください

憲法の出題例

〔第1問〕(配点:3)

外国人の人権に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[No.1]から[No.3])

ア.a.国は,在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくすることができる。

b.外国人に対する憲法の基本的人権の保障は,外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎない。[No.1]

イ.a.憲法第93条第2項の「住民」と,憲法第15条第1項の「国民」とは統一的に理解されるべきであり,憲法第93条第2項の「住民」は,日本「国民」であることがその前提となっている。

b.地方公共団体の政治・行政は,国の政治・行政と互いに関連しており,地方公共団体が国の事務を処理することもある。[No.2]

ウ.a.憲法第22条第2項は,「何人も」との文言を用いているため,国籍離脱の自由は,我が国に在留する外国人にもその保障が及ぶ。

b.憲法による基本的人権の保障は,権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き,我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。[No.3]

民法の出題例

〔第1問〕(配点:2)

補助に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№1])

ア.家庭裁判所は,精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であり保佐開始の原因がある者についても,補助開始の審判をすることができる。

イ.本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには,家庭裁判所が相当と認める場合を除き,本人の同意がなければならない。

ウ.補助開始の原因が消滅したときは,家庭裁判所は,職権で補助開始の審判を取り消すことができる。

エ.補助人の同意を得なければならない行為について,補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは,家庭裁判所は,被補助人の請求により,補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

オ.家庭裁判所が特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をした場合であっても,被補助人は,その法律行為を自らすることができる。

1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ

刑法の出題例

〔第1問〕(配点:2)

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。(解答欄は,[No.1])

1.甲は,Xに対し,暴行や脅迫を用いて,自殺するように執拗に要求し,要求に応じて崖から海に飛び込んで自殺するしかないとの精神状態に陥らせた上で,Xを崖から海に飛び込ませて死亡させた。この場合,甲に,Xに対する殺人罪は成立しない。

2.甲は,追死する意思がないのにあるように装い,その旨誤信したXに心中を決意させた上で,毒物を渡し,それを飲み込ませて死亡させた。この場合,甲に,Xに対する殺人罪は成立しない。

3.甲は,財物を奪取するために,当該財物の占有者Xに対し,反抗を抑圧するに足りる程度の暴行や脅迫を用いて,当該財物を差し出すしかないとの精神状態に陥らせた上で,当該財物を差し出させた。この場合,甲に,Xに対する強盗罪は成立せず,窃盗罪の間接正犯が成立する。

4.甲は,日頃から暴行を加えて自己の意のままに従わせて万引きをさせていた満12歳の実子Xに対し,これまでと同様に万引きを命じて実行させた。この場合,Xが是非善悪の判断能力を有する者であれば,甲に,窃盗罪の間接正犯は成立せず,Xとの間で同罪の共同正犯が成立する。

5.甲は,Xが管理する工事現場に保管されている同人所有の機械を,同人に成り済まして,甲をXであると誤信した中古機械買取業者Yに売却し,同人に同機械を同所から搬出させた。この場合,甲に,Xに対する窃盗罪の間接正犯が成立する。

| 司法試験の合格対策におすすめの予備校3選 | |||

|

|

|

|

| 講座名 | アガルート | STUdYing | 伊藤塾 |

| 特徴 | 令和3年合格者1,421名のうち、 669名がアガルートの受講者。 |

スキマ時間の有効活用を メインにした受講体制。 |

業界トップクラスの 司法試験合格者実績。 |

| 受講方法 | オンライン | オンライン | リアルとオンライン |

| 受講料 | 予備試験最短合格カリキュラム 約537,460円~ |

予備試験合格コース(基礎) 通常価格¥82,500 |

司法試験(予備試験1年合格)コース 1,114,900円〜 |

| 総合評価 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

| コメント | 新進気鋭の資格予備校。 費用も抑えられ実績も確か。 |

スキマ時間で合格可能。 圧倒的なコストパフォーマンス。 |

確実に合格を目指すならココ。 費用が桁違いの為、総合評価は3。 |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/ | https://studying.jp/shihou/ | https://www.itojuku.co.jp/ |

司法試験は受験資格を得るだけでも難しい

司法試験の難しさは受験資格を得るところにも表れています。

司法試験の受験資格を得る方法は、予備試験の合格または法科大学院課程の修了いずれかです。

どちらの方法を選ぶにせよ、達成するのは簡単ではありません。

それぞれの受験資格取得方法について確認していきましょう。

法科大学院

法科大学院は、法曹人口拡大の要請を受け、2004年に導入された法曹養成制度で、アメリカのロー・スクール制度を参考にしています。

後述する予備試験と比べると、受験資格取得の難易度が下がるため、法曹を目指すうえでは王道のルートといえるでしょう。

とはいえ、法科大学院ルートで受験資格を得るのも、決してラクというわけではありません。

まず、法科大学院に入学するには、入学試験への合格が必要です。

大学により、出題形式・科目が異なるため、志望校に合わせて対策しなくてはなりません。入学後は既修者なら2年、未修者なら3年卒業にかかります 。

法科大学院に入学する場合は、費用面の負担もなかなかのものです。

入学金でおよそ10万~30万必要で、授業料には安くとも約60万、高いと150万円を超える法科大学院もあります。

無事卒業さえできれば、受験資格を得られますが、そこまでに至る負担は法科大学院ルートもかなりのものといえるでしょう。

予備試験

予備試験は,時間や経済的な事情、大卒資格を持たないなどの理由で、法科大学院に通うことが困難な人にも、広く司法試験の受験資格を得る機会を与えるため、2011年より実施。

予備試験のを受けるに当たり、年齢や学歴による制限は特になく、17,500円の受験料を貼れば誰でも受験可能である一方で、最終合格率は5%未満とかなりの狭き門です。

【司法試験予備試験の最終合格率】

| 実施 | 最終合格率 |

| 2011年 | 1.79% |

| 2012年 | 3.05% |

| 2013年 | 3.80% |

| 2014年 | 3.44% |

| 2015年 | 3.81% |

| 2016年 | 3.90% |

| 2017年 | 4.13% |

| 2018年 | 3.88% |

| 2019年 | 4.04% |

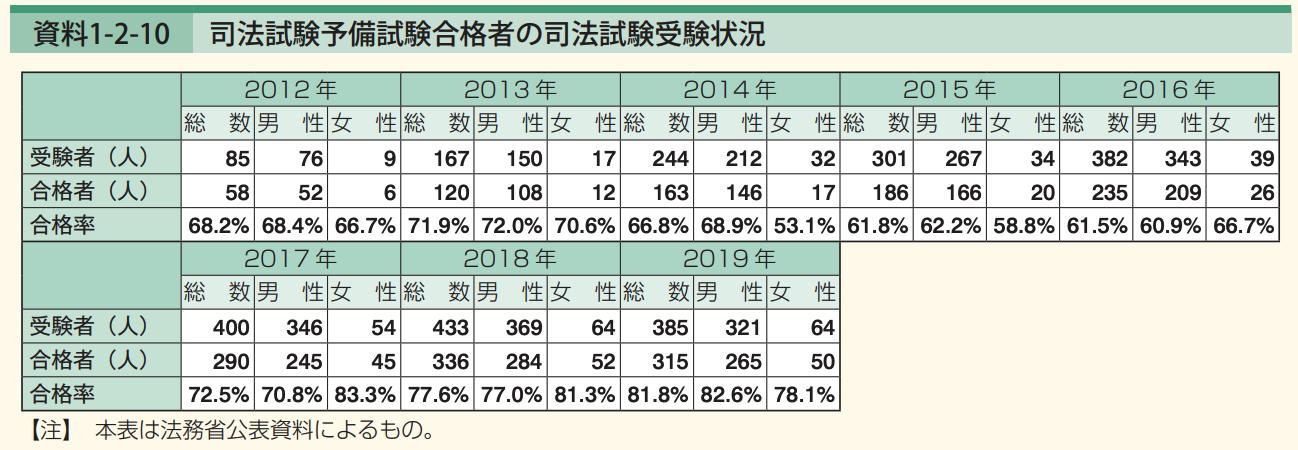

その難易度の高さは司法試験並みともいわれており、実際、近年の司法試験においてもっとも合格者の割合が多いのは予備試験経由の受験者です。

しかも、ここ2、3年では予備試験経由の受験者のうち7割~8割が司法試験に合格。予備試験を突破できる実力があれば、司法試験でも通用する可能性は高いでしょう。

試験は、短答式→論文式→口述式の順番でそれぞれ別の期日に行います。

得点が合格ラインを越えていないと、次の試験に進むことはできません(例:短答式試験の得点が合格点に満たなければ、次の論文式試験は受けられない)。

各試験の出題科目は以下の通り。

| 短答式試験 |

|

| 論文式試験 |

|

| 口述試験 | 法律実務基礎科目 |

上記の通り、予備試験の出題範囲はかなり幅広く、合格率が低いのもうなずけるでしょう。

試験に合格した後も大変

司法試験に合格しても、すぐに法曹として働けるわけではありません。

合格者は約1年に及ぶ司法修習を受ける必要があります。

司法修習とは、裁判所法によって定められた法曹教育制度のことで、修習生は法律実務の幅広い知識や法律のプロとして働くうえで必要な職業意識、倫理規範について学びます。

司法修習の内容は大きくわけて3つ。

- 分野別実務修習

- 選択型実務修習

- 集合修習

まず、約8ヶ月にわたって経験豊富な実務家の指導のもとで,民事・刑事裁判,検察,弁護の4分野について、実際の事件での取扱い方を学びます。

その後、修習生自らの希望に応じてブログラムを選ぶ選択型実務修習、司法研修所で行われる集合修習がそれぞれ2か月ずつ実施。

なお選択型実務修習と集合修習のどちらを先に実施するかは、実務修習地ごとに異なります。

そして修習期間の最後に行われる司法修習生考試(二回試験)に合格して、法曹として働くための資格が取得できます。

| 司法試験の合格対策におすすめの予備校3選 | |||

|

|

|

|

| 講座名 | アガルート | STUdYing | 伊藤塾 |

| 特徴 | 令和3年合格者1,421名のうち、 669名がアガルートの受講者。 |

スキマ時間の有効活用を メインにした受講体制。 |

業界トップクラスの 司法試験合格者実績。 |

| 受講方法 | オンライン | オンライン | リアルとオンライン |

| 受講料 | 予備試験最短合格カリキュラム 約537,460円~ |

予備試験合格コース(基礎) 通常価格¥82,500 |

司法試験(予備試験1年合格)コース 1,114,900円〜 |

| 総合評価 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |

| コメント | 新進気鋭の資格予備校。 費用も抑えられ実績も確か。 |

スキマ時間で合格可能。 圧倒的なコストパフォーマンス。 |

確実に合格を目指すならココ。 費用が桁違いの為、総合評価は3。 |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/ | https://studying.jp/shihou/ | https://www.itojuku.co.jp/ |

まとめ

司法試験は短答式と論文式で構成されており、出題形式自体はシンプルといえます。

ただその内容に関しては非常に難しく、すでに実務に出て法曹として働く人たちでさえ頭を悩ますほどです。

また、司法試験は受験資格を得るだけでもハードルが高く、試験合格後もすぐに法曹として働けるわけではありません。

試験の難易度だけでなく、必然的に長期戦が求められるのも、司法試験の難しさだといえるでしょう。