弁護士の残業時間と聞いて、「長い」・「短い」どちらのイメージを持つでしょうか。

- 「法律の専門家が経営する職場なんだから、残業時間は当然労働基準法の範囲内」

- 「コンサルに近い業務内容で、平均的に見れば高収入の職業だから激務」

どちらも可能性としては十分に考えられそうです。実際のところ、弁護士の残業時間はどれくらいなのでしょうか。

この記事では、弁護士の残業時間に違いが生まれる理由や、口コミをもとに弁護士の残業時間の実態を確認していきましょう。

目次

弁護士の残業時間について

弁護士の残業時間について、日本弁護士連合会および日本組織内弁護士協会が実施したアンケートをもとに確認していきましょう。

法律事務所勤務の場合

法律事務所勤務弁護士の残業時間については、日本弁護士連合会が2008年と2018年に実施した「弁護士実勢(弁護士センサス)調査」にて確認することができます。

2008年の調査結果

| 回答 | 割合 |

| 20時間未満 | 7.4% |

| 20~30時間未満 | 3.3% |

| 30~40時間未満 | 7.7% |

| 40~50時間未満 | 19.4% |

| 50~60時間未満 | 23.5% |

| 60~70時間未満 | 18.0% |

| 70~80時間未満 | 9.3% |

| 80時間以上 | 5.4% |

| 無回答 | 6.0% |

※有効回答数4,629人(2008年当時の弁護士数25,041人)18.4

2018年調査結果

| 回答 | 割合 |

| 1~10時間 | 3.9% |

| 11~20時間 | 3.4% |

| 21~30時間 | 4.3% |

| 31~40時間 | 19.5% |

| 41~50時間 | 27.9% |

| 51~60時間 | 23.7% |

| 61~70時間 | 11.3% |

| 71~80時間 | 4.4% |

| 81~90時間 | 1.2% |

| 91~100時間 | 0.1% |

| 101時間以上 | 0.1% |

| 無回答 | 0.2% |

有効回答数2,864人(2018年当時の弁護士数40,066人)

法定労働時間の40時間を超えた労働を残業とすると、残業をしていない弁護士の割合は、2008年が約2割、2018年が約3割となります。

では残りの7割~8割の弁護士がどれほど残業をしているかというと、多くは30時間を超えない程度で、残業が40時間、50時間を超える割合は少ない模様です。

また2008年に比べると、2018年のほうが長時間労働者の割合が少なくなっているので、弁護士業界でも、働き方改革が進んでいるのかもしれません。

ただし、これらの調査結果が弁護士の残業時間の実態を正確に反映しているかといえば、答えはNOです。

というのも、回答者の半数以上が経営者(1人事務所含む)によるもので、そもそも勤務時間という概念がない立場であるため、回答内容の正確性に疑問を持たざるを得ないといえます。

インハウスの場合

インハウスロイヤー(企業内弁護士)の残業時間については、日本組織内弁護士協会のアンケートデータにて確認することができます。

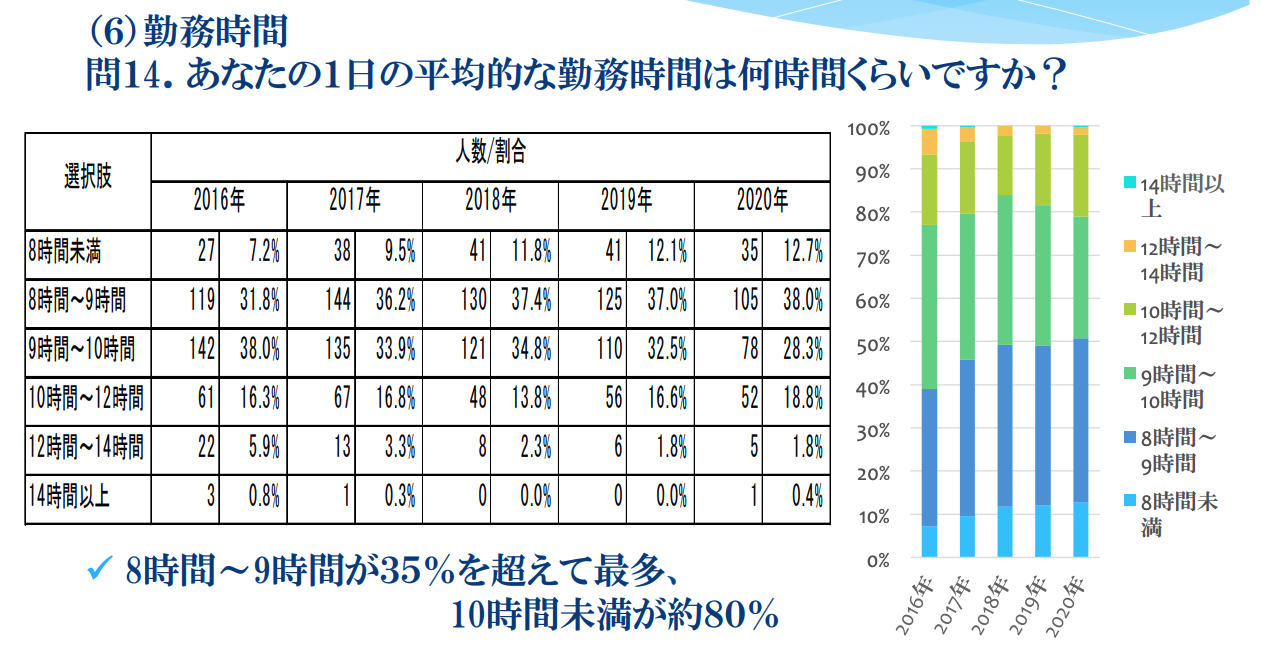

【インハウスロイヤーの1日の平均勤務時間】

※企業内弁護士総数:2,541人(2019年12月末時点)

各年のアンケート結果をみると、残業がない、あっても1~2時間程度の弁護士が7割~8割だとわかります。

インハウスがワークライフバランスを取りやすい、というイメージそのままの結果といえるでしょう。

ただ他方で、1日に2時間以上の残業をしているインハウスが約2割いることも、アンケートからはわかります。

当然ではありますがインハウスであれば、どこの企業で働いてもワークライフバランスを優先できるわけではないので注意しましょう。

弁護士の残業時間に大きな差が生まれる要因とは

前述したように、弁護士の残業時間(特に法律事務所勤務の場合)には、大小かなりの差が見られます。

これほどまでに大きな差が生まれる要因には何があるのか、確認していきましょう。

弁護士は雇用契約(労働者)じゃないから

法律事務所の勤務弁護士といっても、雇用契約は結んでおらず、実は業務委託契約であるのが一般的です。

雇用契約と業務委託契約では何が変わるのかというと、労働基準法の適用がなくなる点にあります。

労働基準法の適用がないわけですから、労働時間に対する制限はありません。

なので、本人の仕事が早い、従業員の管理がしっかりした事務所だと、無理ない範囲に労働時間が収まる一方で、ブラック法律事務所の場合、終電の帰宅・休日出勤が当然な働き方になりやすいといえるでしょう。

弁護士は身内のことになると、労働基準法守らなかったり、エビデンスなく批判したり、およそ法曹ではなくなる法則🕵️♂️

— 健🍣 弁護士兼船長 (@simuken2016) September 22, 2020

今日も残業代無しで働いた。

— 果歩 (@maruco22222) July 29, 2020

法律事務所だけど残業代なし!

法律事務所なのに残業代出ない。お昼休みもなく働いてるのに。本当に辞めたい。

— 果歩 (@maruco22222) December 2, 2020

ビラブルアワーで報酬が決まるから

法律事務所によっては、報酬をタイムチャージ方式でビラブルアワー(クライアントに請求できる作業にかかった時間)をもとに算出して請求するところもあります。

タイムチャージ方式だとビラブルが増えれば報酬も増える仕組みであるため、長時間労働になりがちです。

しかも、ビラブルはあくまでも「クライアントに請求できる作業時間」であるため、基本的に実労働時間はそれよりも長くなります。

法律事務所は労働集約型のビジネスだから

法律事務所は一般的に人間の労働力を頼りにする労働集約型のビジネスだといわれています。

しかも、個々の案件は似ていたとしても全く同じではないので、画一的な処理が難しく業務の効率化を図るのも容易ではありません。

となると、売上を増やす手段としては、

- 「人員を拡充する」

- 「単価を上げる」

- 「労働時間を延ばす」

くらいしかなく、なかでも一番簡単な労働時間を延ばす方法がとられやすいといえます。

結果として、長時間労働になりやすく、1人の弁護士が50、60の案件を同時並行して処理することも珍しくありません。

意外とブラックの考え方を持つ弁護士が少なくないから

法律の専門家が集う弁護士業界といえども、意外と長時間労働に対しては肯定的にとらえている人も少なくありません。

肯定的である理由の一つとしてまず挙げられるのが、自身の研鑽につながる点です。

理想をいえばワークライフバランスとの両立を図りたいところですが、現実的には難しく、であれば長時間労働もやむを得ないと考える人は多いといえます。

また前述したように、法律事務所は労働集約型のビジネスなので、長時間労働をするほど売上も立ちやすいです。

売上が上がれば、自分に支払われる給与も当然増えるので、長時間労働に対して肯定的になる人が多くても不思議ではないでしょう。

長時間働かないでも生き残れる方法があるなら私も知りたい。

— 弁護士A (@NOlHT1yemE0873v) December 10, 2020

紛争処理業は、時間という資源を実務経験と勉強時間により多く注ぎ込んだ方が、より勝ちやすくなる仕様なんだから、弁護士と長時間労働(勉強時間含)は切っても切り離せないものと既に諦めている。 https://t.co/oOVQbAkZPL

一年目の弁護士って、右も左もわからないわけで、今やってる事件に直接関係ないことであっても、勉強しまくって、知識と経験を身につける必要があり、家庭の事情等がなければ何時まででも事務所に居残って調べものしてて当然だと思うが(早く帰りたければ帰ればいいが、帰りたくない人は多い筈。)、

— まゆろん😃やはり課題は飛距離🏌️♀️ (@mayukotaniguchi) February 26, 2019

某法律事務所に事務局として勤務された女性は30代後半で月給25万円弱賞与計4カ月社保なし昼休み外出禁止の電話番で残業代なしで3年で体を壊した。でも所長弁護士はコンプライアンスの専門家であり「コンプライアンスは単なる法令遵守ではなく社会で期待される役割を果たすこと」と述べられている

— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) July 30, 2020

口コミでみる弁護士の残業時間の実態

弁護士になってから月の残業時間60時間位がMAXなのだが…

— talaw (@titikariko) June 17, 2020

80時間を超えたことはないな…

弁護士の時はあまり残業時間を意識してなかったけど、同じ感覚で残業してたらまあまあすぐ過労死ラインを超えそうになる。(実質労働者性のある)弁護士がそこまで残業して、人様の残業代を請求するとか、とても不合理な状況ではないか。。

— タ (@bato_shitai) June 3, 2020

四大、五大に限らず、23時くらいまで事務所で仕事する弁護士はいくらでもいますよね。

— いわゆるマチ弁護士 (@J00J2Bg9YIEQtL5) December 10, 2020

自分は町弁で個人事業主だから、深夜も土日も好きなだけ仕事するし、逆に平日昼間に買い物やデートやランチしたり、居眠りもする。

時間にしばられないのが、この仕事の魅力の一つですかね。

ビラブル250時間位から土日の片方必ず出勤する感じでだいぶしんどい。350時間はデスクで仮死状態になるのが月に何度かはあるイメージ https://t.co/fIPEV2o1UT

— ジャスティス (@jurisprudence8) July 30, 2020

若手外資コンサル・金融マンの月次労働時間の感覚

— 猿渡 歩|Endo Ayumu (@endoayumu) July 30, 2020

(※全てフィクションです)

150h:仕事が少なすぎて不安

200h:今月はかなり暇だな

250h:定時で帰れる感覚

300h:忙しくなってきた

350h:今月きつい。。

※繰り返しますが全てフィクションです。

55期の西村あさひの人が「我々のとき(20年近く前)は若手は月300h(週に75h)だった」と。。。 https://t.co/xmHa0VDvRz

— 中山達樹『英語交渉術』『最強のライフハック』同時発売! (@77Tatsu) June 17, 2020

年3000は働いてるけど1500なんていかない…(なおビラブルは半分以下の模様) https://t.co/SnI09Ihpiu

— 無 (@majikitsulawyer) April 29, 2020

更に補足するとビラブルで300超えですからね。。 https://t.co/IliONmC7sA

— カワゴンドウ (@kawagondoo) December 8, 2019

半年間ビラブル月200が続いたらハゲますわ。。。

— Yoshi (@ysaksmz) July 3, 2019

ビラブルで530時間は化け物ですね笑 ビラブルでなければ500時間は本当にたまに聞きますが。 https://t.co/zuLZnR91JO

— anonymity (@babel0101) October 9, 2016

弁護士のみなさま、あなたの労働時間は?

— anonymity (@babel0101) October 9, 2016

弁護士が残業時間の少ない職場に転職・就職するためには

弁護士業界のなかにも長時間労働に否定的で、残業ができる限り増えないよう、職場環境の改善に努めている事務所もあります。

そうした所員の職場環境を大事に考える事務所を探すポイントは3つ。

- 知人やSNSを通じて情報を集める

- 業務の効率化に積極的かどうか

- 事業規模の拡大が最優先かどうか

それぞれ確認していきましょう。

知人やSNSを通じて情報を集める

まずは知人やSNSを通じて情報を集めることが大切です。

弁護士業界の狭さや単位会での繋がりを考えると、どのような事務所であれ、情報を誰も持ってないということはほぼあり得ません。

なので、良い事務所に巡りあうためには、さまざまな人に情報を聞いて回るのが一番確実だといえます。

業務の効率化に積極的かどうか

業務の効率化に積極的かどうかも確認しておきたいところです。

業務の効率化は事務所の売上に直結する事項であるのにかかわらず、取り組んでいないのであれば、所員に長時間労働をさせて売上を立てている可能性は高いといえます。

事業規模の拡大が最優先かどうか

事業規模の拡大を最優先事項に掲げている事務所かどうかも要チェックです。

やはり、事業規模の拡大を目指すとなると、普通以上の働きが必要となるので、ある程度の残業は覚悟せざるを得ません。

特にベンチャー企業に近い雰囲気を持つ事務所を目指す場合は、確認したほうがよいでしょう。

まとめ

弁護士の残業時間は職場によって異なり、法律事務所勤務の場合は比較的に長い人の割合が多く、インハウスは短めの傾向にあります。

法律事務所勤務の残業時間が長めとなる要因は主に4つ。

- 弁護士は雇用契約(労働者)じゃないから

- ビラブルアワーで報酬が決まるから

- 法律事務所は労働集約型のビジネスだから

- 意外とブラックの考え方を持つ弁護士が少なくないから

弁護士業界ならではの慣習が要因の部分もあり、今後すぐさま改善に向かうというのは難しいかもしれません。

もちろん、なかには勤務弁護士の労働環境改善に乗り出している事務所もあります。

【所員の職場環境を大事に考える事務所を探す際のポイント3つ】

- 知人やSNSを通じて情報を集める

- 業務の効率化に積極的かどうか

- 事業規模の拡大が最優先かどうか

いわゆるホワイト事務所を探す際は、上記3点を意識して求人等を確認してみるとよいでしょう。